医療情報ICT化の20年と在宅多職種連携(千葉・松戸市)後編

【前編はこちら】

医療情報ICT化の20年と在宅多職種連携(千葉・松戸市)前編

看護師が中心になって機能する在宅チーム

「MCSはとても便利ですが、僕以上に看護師がラクになったと思います」と話す高林氏。今はまだ患者・家族と直接繋がってはいないが、今後はそれも視野に入れているようだ。現在、三和病院在宅医療部の関わった具体的な事例について、連携する事業所の訪問看護師からも話を聞いた。

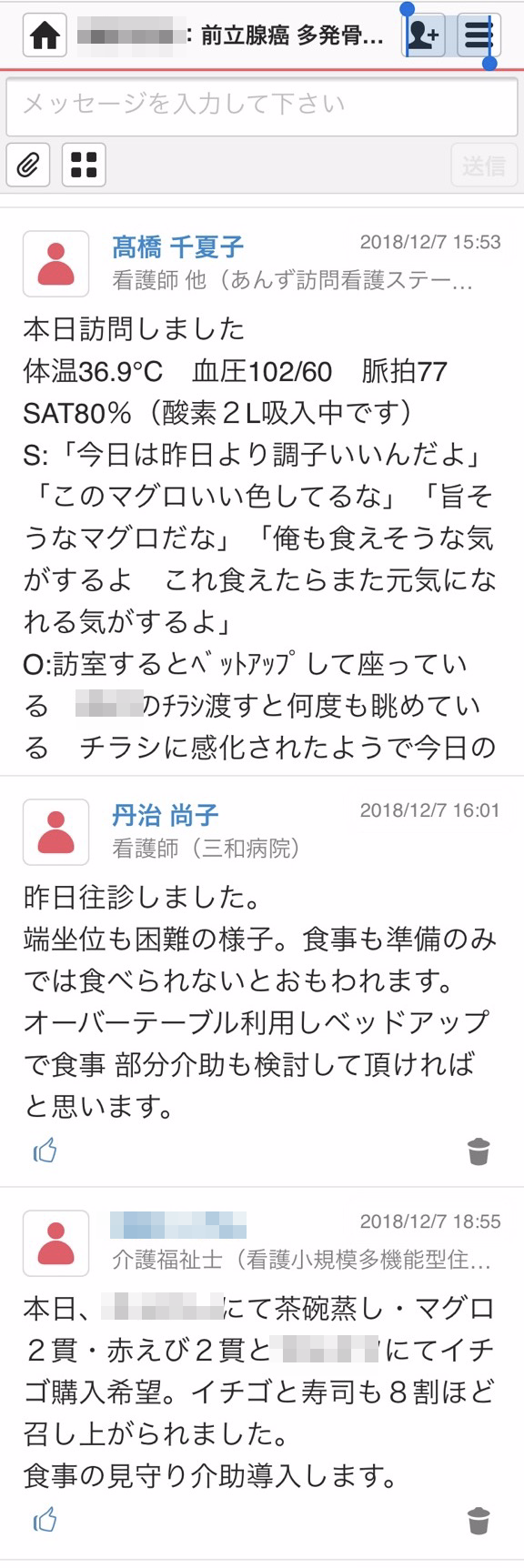

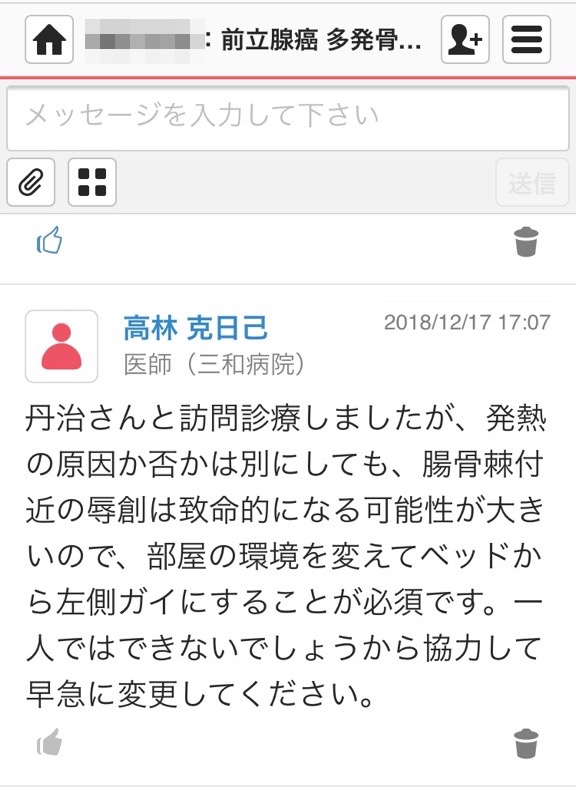

1つ目のケースは70代男性・前立腺がん・独居のAさん。退院時に施設入所を勧められるも、自身の強い意志で自宅に帰ったという。がんの転移により下半身の感覚がなく、車椅子で生活している。食事をはじめ身の回りのことはヘルパーが介助しているが、両手が動くので工夫しながらできることは自力で行う気概の持ち主だった。このケースでは、最初から訪問看護師だけでなくヘルパーにもMCSに入ってもらっていたという。生活の中心に入っているのはヘルパーなので、食事のことや日々の症状の変化、本人の訴えや気持ちなどすべてがタイムラインによって多職種で共有できる。ヘルパーの書き込みに対して高林氏が適宜返信するため、ヘルパーも安心して仕事にあたることができたという。「亡くなるとき最初に発見するのは朝一番で入るヘルパーさんだろうと思って、私はずっと気にして見ていたんですけれど、MCSのコメントを見た高林先生が前日に訪問してくれていました。この患者さんは気難しいところがあって最初は難しいケースかなと思っていましたが、1年以上かけて患者さんと医療介護スタッフの間に信頼関係を築くことができ、いい形で最期を迎えられたのではないかと思います」(大塚氏)。Aさんは高林氏のことを大好きだったといい、MCSでの密なやりとりもあって在宅チームの結束も強かった。亡くなる少し前にはAさんと高林氏をはじめ在宅チームのみんなで焼肉を食べに行ったこともある。「外来で会っただけでは『偏屈なオヤジだな』で終わっちゃったかもしれないけれど、とても好人物でしたよ。楽しかった」と高林氏は笑顔を見せる。

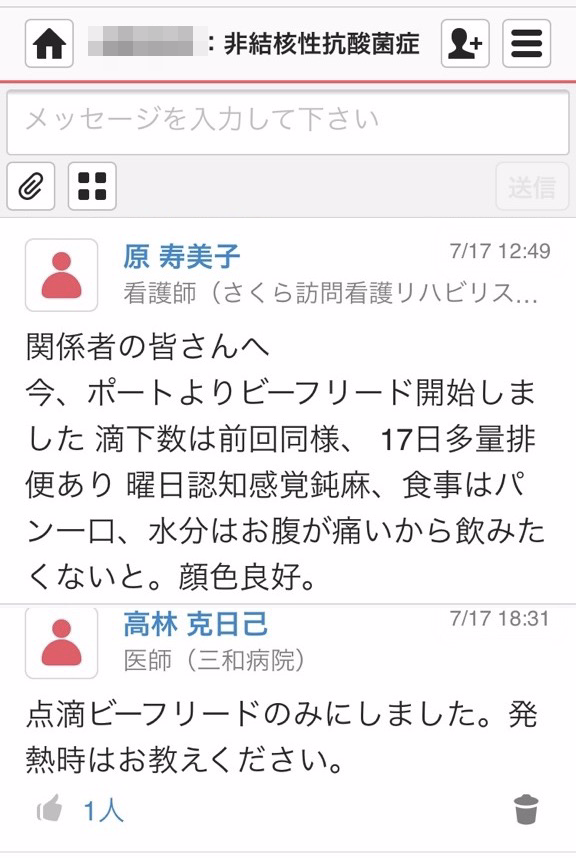

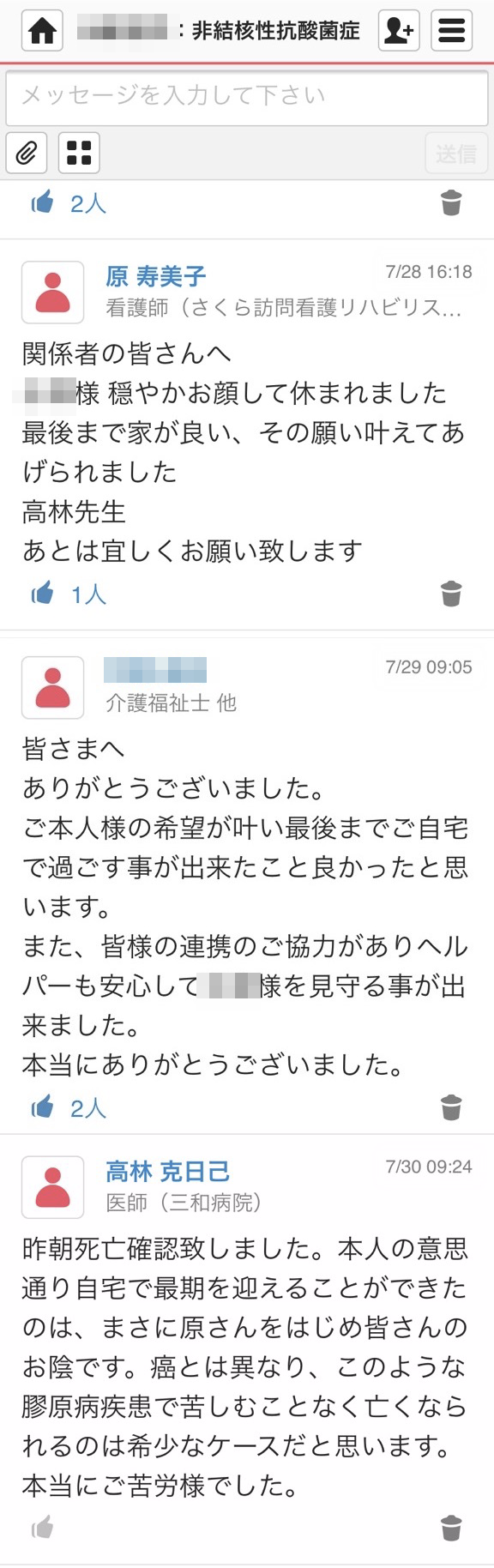

もう1つは80代女性・顕微鏡的多発血管炎という難病をもつBさんのケース。一人暮らしをしていたが、在宅で療養するにあたり家族に同居してもらった。この病気は高林氏が専門とする膠原病の一種で、もともと高林氏が主治医を担当していたが、居住地の関係で三和病院の訪問診療でカバーできなかった。退院前に何度もカンファレンスを繰り返したが、「どうしても自宅がいい、主治医は高林先生がいい」の一点張り。そこで訪問看護を入れて、MCSで高林氏と連携を図って在宅で診ていくことになった。Bさんは意志は強いが、最期については気持ちの揺れが大きく、看取りにあたっては医療介護者とも慎重に気持ちを汲み取っていく必要があった。このケースで初めてMCSを使ったという原氏は「いつでも先生と繋がっていることで、本当に安心感がありました。些細なことでも気になったことは言葉や写真でMCSにアップして、先生が見てくださっているというだけで安心です。お看取りが近くなると、患者さんの心情をお伝えするのに表情がわかるよう、写真をアップしていました」と原氏。使い方はあくまで自己流というが、機能を駆使してフルに活用していた様子が伺われる。

今後求められる在宅医療と、ICTツールの可能性

松戸市は全国的に見ても在宅医療が進んでいる地域で、ここ何年も市内では在宅死の割合が15パーセントと周辺の他の地域よりも高くなっている。それでも「まだまだ在宅医は足りない。自宅で最期を迎えたいと希望する人はどんどん増えているのだから、それに見合うような組織が本当は必要」と高林氏は強調する。そこで、三和病院では若手の在宅医を育てるべく、医学生や研修医が在宅医療を経験できる制度を設けている。「僕もそうでしたが、経験しないと在宅医療の本当のところはわからない。で、経験した人のうち、だいたい半分以上の医師たちは在宅医療に合うけれど、残りは合わない。ただ、在宅医療を経験することで『これはいいことだ、大事なことだ』と思うようになってくれれば、彼ら自身が在宅医療をやらなくても、在宅医に任せようという気になってくれたら、それだけで十分だと思うのです」(高林氏)。

そんな高林氏が考えるこれからのICTツールのあるべき姿を聞くと、やはりPHR(パーソナルヘルスレコード)という形で、病院の医師も在宅医も同じ患者情報を見られるようになるといいと話す。が、一方で「あまり情報の洪水になってもいけないから、そこをどうコントロールするか」と課題も指摘する。電子カルテとMCSのようなコミュニケーションツールは役割が違うが、MCSにきちんと医療的な情報が書かれていれば、仮に三次救急病院に搬送された場合に有用だろうし、事前指示書も載っていればそれも役立つはずだ。「でも、このツールにそういう役割があるということを、救急隊員も三次救急の医者も共通の認識をもっていないかぎりは、それは通用しない。一施設でどうにかなることではなく、一地域のなかでネットワークが確立して認識されないと意味がありません」。ただ、確実にそういう方向に向かっているだろうと高林氏は期待する。

高林氏にとってICTツールは在宅医療に欠かせないものだが、もうひとつ欠かせないのが訪問看護師の存在だ。その点についての高林氏の意見は明快だ。「訪問診療では僕ら医者のやっていることはほんのちょっと。訪問看護師さんはその何倍も仕事をしてくれていますし、非常にレベルの高い仕事だと思います。なぜなら現場では医師並みの判断を要求される上、人間関係もうまくやっていかなければならない。だから僕は昔から訪問看護師の待遇をもっと改善すべきだと言い続けているんです」(高林氏)。

訪問看護は新人看護師には難しい仕事であるが、そこにもICTツール活用の可能性があるのではないかと話すのは大塚氏だ。高林氏の言うように、かつては病棟を何年か経験しないと訪問看護は難しいとされていた。しかし、ICTツールがあることで経験の浅い看護師でも働けるようになってきたというのだ。「実際にうちにも1年目の看護師がいますが、MCSがあることでクリアできることがたくさんあります。判断に迷ったときにはすぐに電話かメール、伝えにくいことは写真を撮って送ってくれれば、熟練の看護師がその場で的確にアドバイスができます」(大塚氏)。若いスタッフは逆にこうしたツールを使い慣れているので上手に使いこなす上、MCSに文章化して書くことで考えを整理したり、新たな知識を勉強したりということに繋がっているのだという。もちろん看護師としての素養は必要だが、と前置きしつつ大塚氏は「困ったときにちゃんと言えるような育て方をすれば、新人の看護師でもやっていけるのではないかと感じています」と話す。

多職種間のコミュニケーション、業務の効率化、そして人材の育成。在宅医療現場におけるICTツールの可能性の幅は広い。

取材・文/金田亜喜子、撮影/池野慎太郎

【前編はこちら】

医療情報ICT化の20年と在宅多職種連携(千葉・松戸市)前編