ICTで患者と繋がり、QOLを支える多職種連携(福岡県・北九州市)

北九州市小倉北区の住宅街の一角にある土倉内科循環器クリニック。院長で医師の土倉潤一郎氏は、この地で約40年前に開業した父(現名誉院長・土倉一郎氏)の姿を見て医師を志し、生まれ育った地域に貢献したいとの思いから2018年に継承開業した。地域のかかりつけ医として患者の気持ちに寄り添う医療を目指し、365日24時間対応の在宅医療も行う。開業当初よりメディカルケアステーション(MCS)を導入、同院の看護師長である妻・万代氏とともに積極的に多職種連携を進め、患者とのコミュニケーションツールとしても活用している。”患者さんをきちんと診る”医療のためスタッフとともに考え行動する日々について、土倉氏と万代氏に話を聞いた。

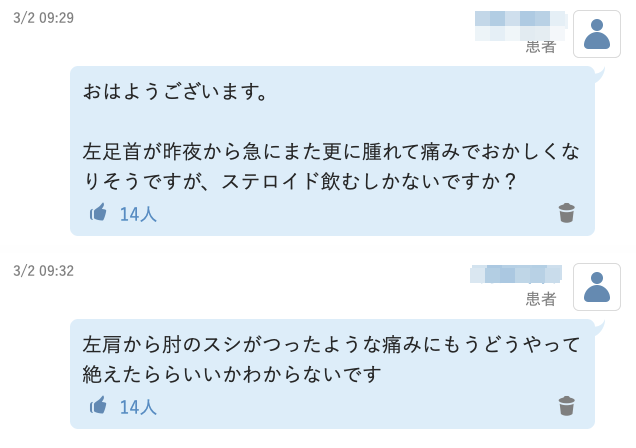

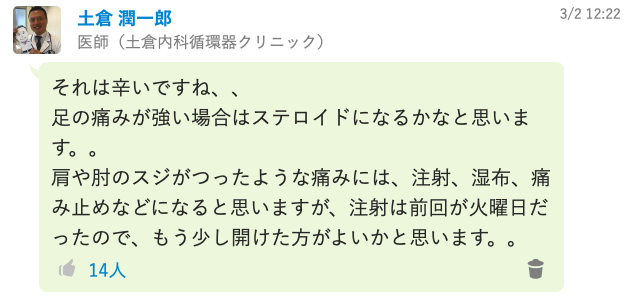

※記事内のタイムライン画像は実際と異なり上から時系列順になるよう並び順を記事用に変更しています

MCSを導入して1例目から患者家族とつながる

クリニックを開業する前、土倉氏は他院で訪問診療に関わっていたが、ICTツールは利用しておらず、日頃から情報の共有を難しく感じていたという。処方した薬がきちんと効いているのか、といった情報もリアルタイムで知ることが難しい。大きな問題がなければ多職種からの連絡はないため、2週間後の訪問診療で初めて薬が効いていないことがわかった、ということも珍しくなかった。「私たち医師は訪問先の患者さんのことは点でしか診られていませんでした。点と点の間を診ているのは訪問看護師さんやデイサービスのスタッフの方々で、患者さんの情報をたくさん持っているのにそれが生かされず、もったいないと常々感じていました」(土倉氏)。

そんな折、日本在宅医療学会でMCSの話を聞き「これはいい、使ってみたい」と思った土倉氏。自身のクリニックで訪問診療を始めるにあたり、早速導入を検討する。距離的に離れている多職種とこまめに情報共有するためには、MCSが非常に役立つと考えたからだ。とはいえすぐには導入に至らなかった。周囲に利用者がいなかったためゼロからスタートしなければならず、日々の業務に追われてなかなか手がつけられなかったという。「最初の登録や日々の書き込みが手間になるのではないか、MCSなしでも在宅医療はできるのに導入する必要があるのか、という迷いもありました」(土倉氏)。ある時、学会参加のためどうしても代医を頼む必要が生じたのをきっかけにMCS導入を決断した。クリニックでは紙カルテを使っているため、MCSなしでは代医と情報共有することが難しかったからだ。2017年6月頃のことだ。

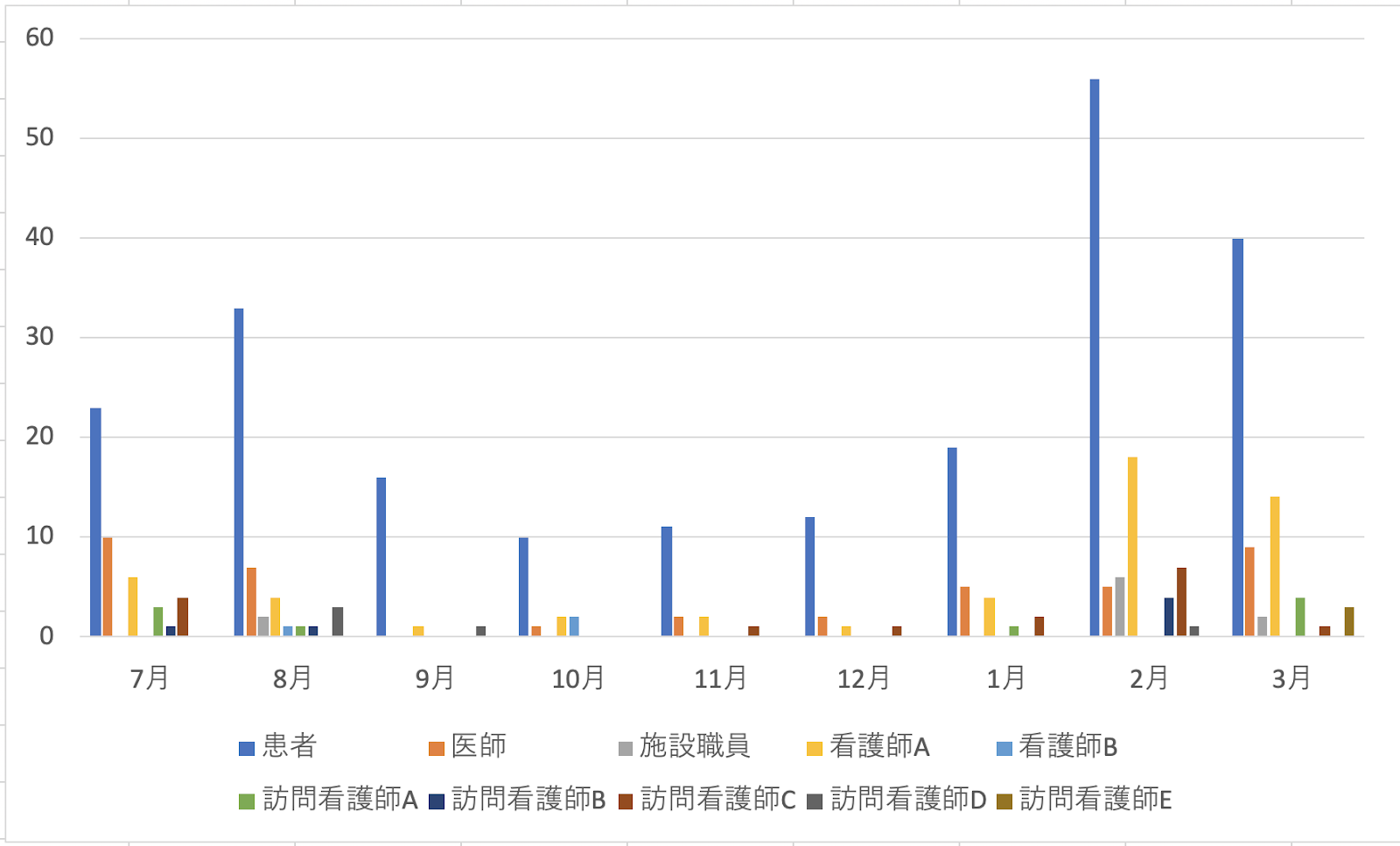

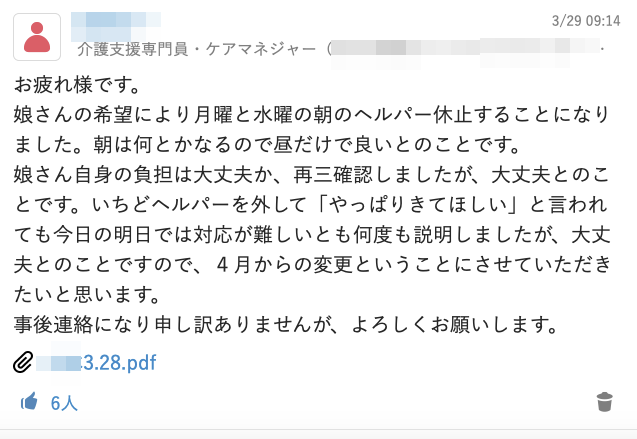

現在、在宅患者数は80を超え、全ケースでMCSの患者グループを作成している。そのうち患者本人とつながっているケースは2例、家族とつながっているケースは10例ほどある。導入当初から患者や家族とのコミュニケーションを意識していたという土倉氏は、MCS利用1例目の患者から早速家族にも参加してもらい、その有用性をすぐに実感する。90歳代の患者で、いわゆる老衰の経過で看取りをしたケースだが、関わる家族が多く、遠方に暮らす人もいたので、家族全員に情報が正確に伝わるようMCSの患者側タイムラインを活用した。「診療の場に立ち会っているご家族にはもちろん説明しますが、確認の意味で説明した内容を必ず書き込みました」(土倉氏)。こうすることで家族だけでなく、訪問看護師やケアマネジャー(以下ケアマネ)ら多職種への情報共有も同時に可能になり、家族が受けた説明の内容を知った上で次回訪問できる。土倉氏から訪問看護師や訪問リハビリ、訪問歯科に対応を依頼した場合も、以前はどのようなアプローチをしているのか、結果がどうなったかなど確認することができなかったが、MCSで情報共有することで関わる多職種の働きが目に見えてわかるようになり、チームの一体感も増した。

家族の1人にだけ話して、それを人から人へ伝言すると途中で言葉が変わっていってしまうこともあるが、MCSがあれば全員が同じ情報を共有できるので、解釈が曲がらずに正確に伝わる。看取りの患者では点滴をする・しない、食事をどうするか、など議論が分かれるデリケートなやりとりも含まれるため、ACPの観点からもメリットは大きいと土倉氏は話す。「正確に、全員に、リアルタイムに伝わるのがいい。お看取り後もご家族は納得されていたようで安心しました。あまりお会いできなかった遠方のご家族とも、ずっと会話をしていたような感覚がありましたね」。

コミュニケーションの円滑化で患者の表情が明るく

MCSで患者本人とつながっている2つのケースでは、コミュニケーションが密になることにより患者にとてもいい変化が現れているという。詳しく聞いてみた。

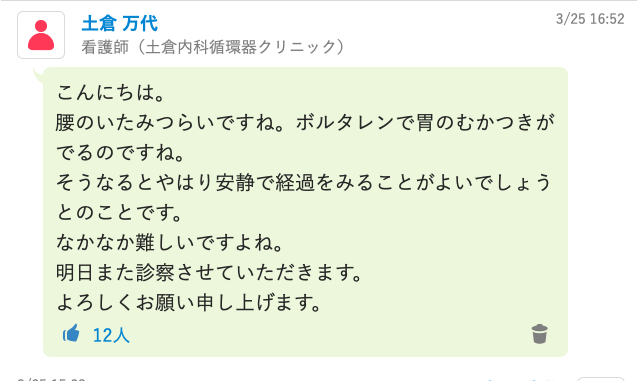

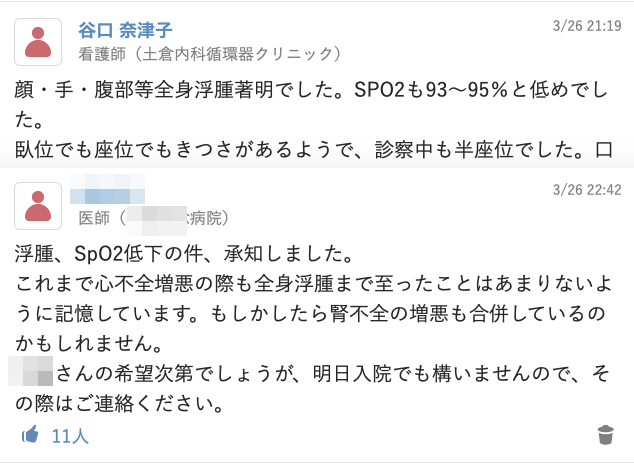

50歳代・男性・独居・カテコラミン点滴が外せない心不全のAさん。重症のため入退院を繰り返しており、1年の半分以上を病院で過ごすような状態だった。心不全の再入院予防の対策として最初は訪問看護師のみが入った。ところが、なかなか病院との連携がスムーズにいかず、紹介を受けた土倉氏による訪問診療がスタートし、MCSを使い始めた。Aさんは自身の病気に関する知識が豊富で、治療方針についての意思もはっきりしており、以前は看護師に伝えたことが医師に伝わっていない、スタッフが変わるごとに一から病状を説明しなければいけない、といったことに不便を感じていたという。「Aさんは主治医だけを信用していて、病状が悪くなってもその先生が外来に出る日まで受診せずに我慢することもあった。体が辛いためか、自分の殻に閉じこもっているような印象でした。」と話すのは、Aさんが通院している病院に以前勤務しており、現在は土倉氏のクリニックで看護師を務める谷口奈津子氏だ。

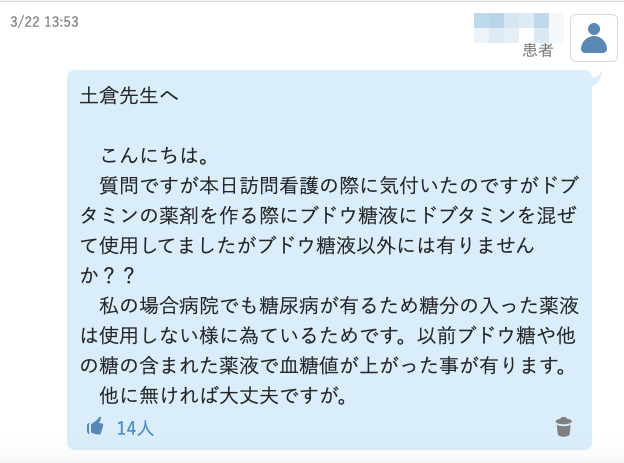

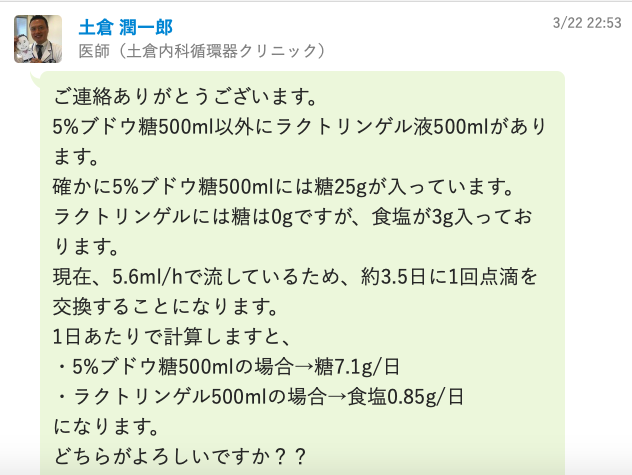

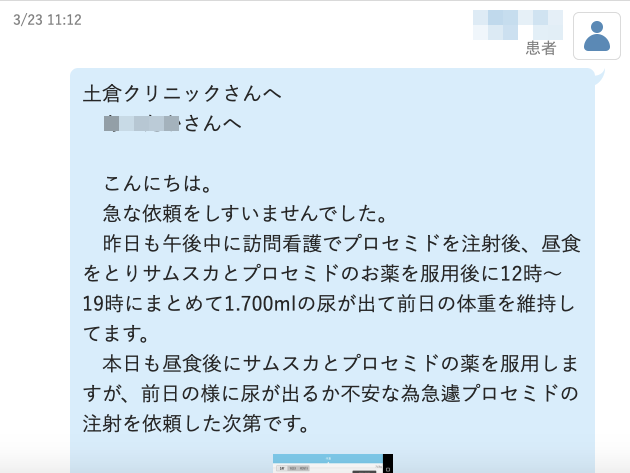

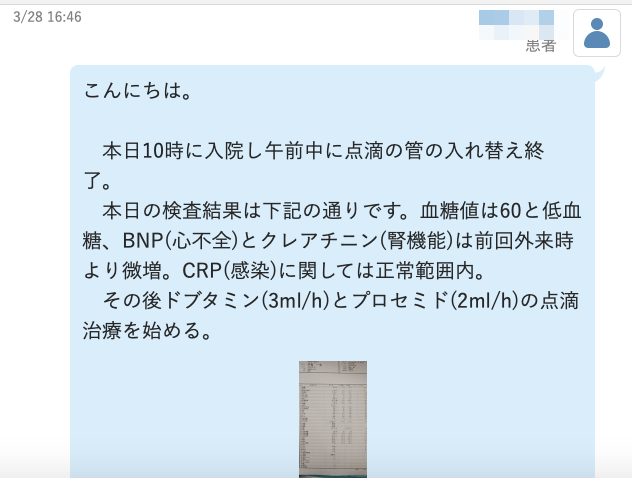

その状況がMCSの導入により一変する。「こんなに心を開く方だったんだと驚きました。ご自身の言葉が直接みんなに伝わるというのが安心感につながっているように思います」(谷口氏)。現在、Aさんのグループには土倉氏と病院の主治医、クリニックの看護師、2カ所の訪問看護ステーション、そしてAさんの弟とその妻が参加している。「病院の主治医には私から直接お願いしたら快く参加してくれました。私たちがどう対応しているか、患者さんの思いも含めて経過をずっと見てくれているので、入院が必要になった時も引き継ぎがスムーズです」(土倉氏)。在宅時も入院中も頻繁にMCSでのやりとりを続け、入院中の検査結果や病状についてAさん自身が写真も含めてタイムラインにアップする。このように日常的に医療者と直接コミュニケーションをとることで信頼関係が深まり、Aさんは以前より精神的にも落ち着いたようで、表情まで明るくなってきたという。最近では、内容によってどの多職種に伝えたらよいかもわかるようになり、「土倉先生へ」「看護師さんへ」といった相手を指定した書き込みも増えている。Aさん本人のMCSの感想を紹介しよう。「口で説明しようと思っていても忘れることがあるけれど、これ(MCS)なら自分の思ったことを全部書き込んでおくと記録に残るからいい。例えば『消毒はこうしてほしい』など僕の要望も書くし、言葉で伝えにくいことは看護師さんに写真を撮ってもらって載せるから、ちゃんと情報共有できます」。

彼の望む本来のゴールは「普通に生活すること」であると話すのは万代氏だ。点滴をつないだ状態での帰宅は本当に望んだ形ではなく、現状に納得するまでには時間がかかる。「Aさんはご自身の病気としっかり向き合っている方です。最終的にはご本人が納得する治療や暮らし方を選択するのであり、それをサポートするのが医師や看護師の役割で、そのための手段がMCSなのだと思います。心不全は良くなる病気ではないのですが、MCSの導入で医療者との関係が安定してからは不必要な入院が減り、自宅で多くの時間を過ごせるようになっています」(万代氏)。また、このケースのように一人暮らしの患者の場合、たとえ入院中でも誰かに気軽に連絡できること自体、病気と向き合っている本人の気持ちにポジティブに作用するのではないかと土倉氏は感じている。

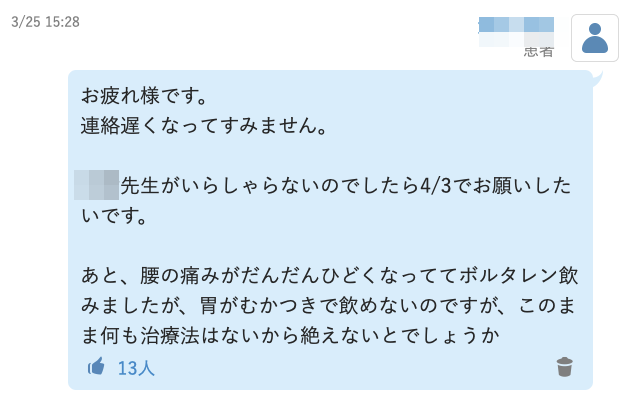

丁寧な返信を繰り返すことで患者の気持ちが安定

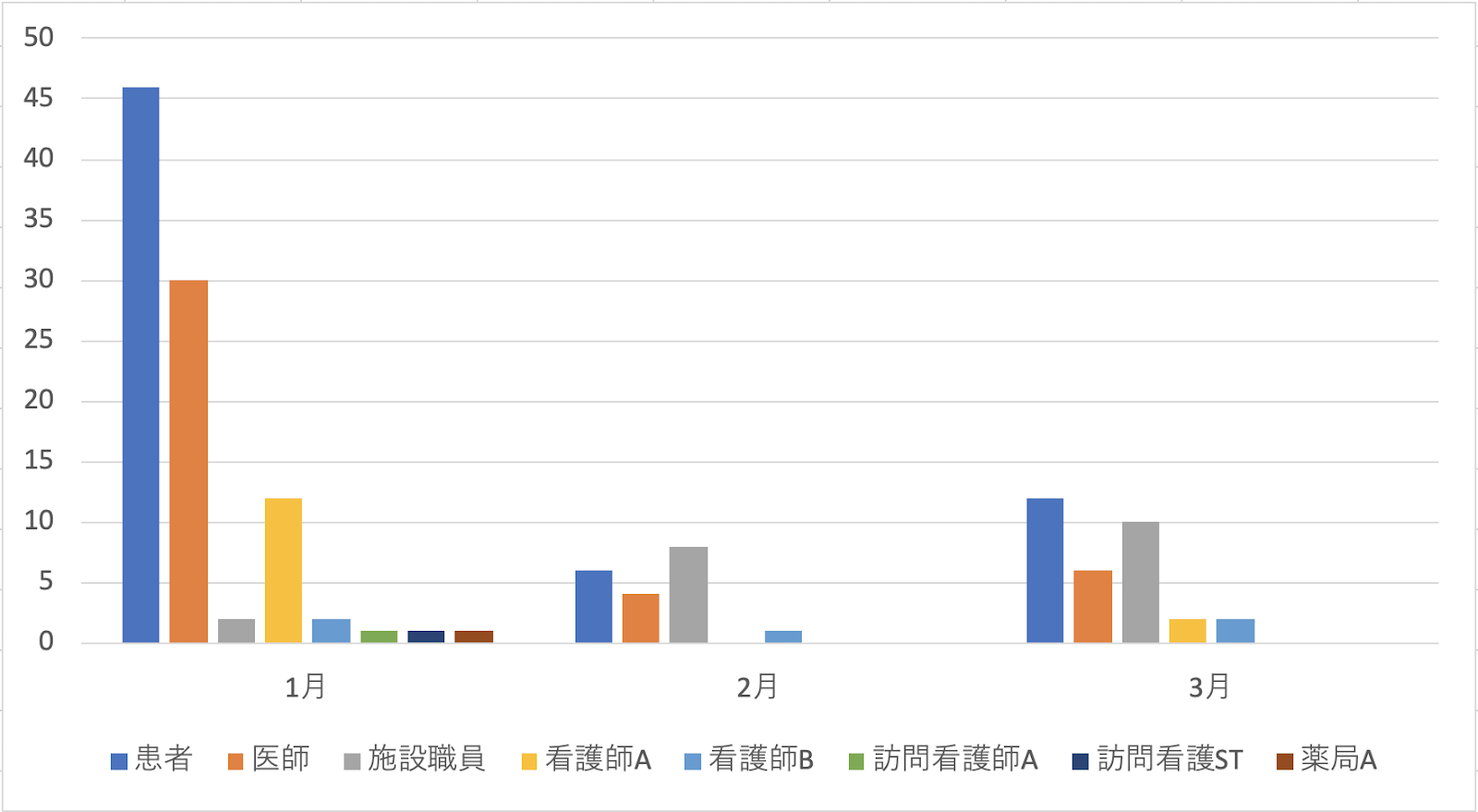

患者本人と繋がっているもう1つのケースは、50歳代・女性・ケアハウスタイプの施設にて独居・脳性麻痺のBさん。電動車いすでの生活でスマホは使える。もともと別のクリニックの訪問診療を受けていたが、主治医とコミュニケーションがうまく取れなかったようだ。土倉氏とMCSで繋がりのある訪問看護師が「BさんはMCSが向いているのではないか」と主治医の変更を提案し、土倉氏が主治医を担当することになった。症状が安定しないため、訪問は1週間に1回。Bさんの主な訴えは肩や足などの痛みで、1週間に何度も「痛みがひどい」「辛い」というコメントを書き込んでいた。土倉氏はその都度「辛いですね」とMCSに書き込み、まずは患者の気持ちを受け止め、その後で「今度の訪問時に注射をしますね」などと、薬や注射の提案についてのメッセージで安心を届けるようにしていた。それが、2〜4週間もすると徐々に書き込みが減ってきて、最近では症状が軽減する日もあるそうだ。

土倉氏が患者との直接のやりとりで重視しているポイントは「いかに相手に不快な思いをさせず、安心してもらうか」ということ。Bさんの場合も「痛みがひどくて寝られない」というような、やや答えづらい内容が書き込まれることもあるが、土倉氏はそれに対しタイムラインでも伝わる言葉を選び、慎重に考えながら返事を書くようにしている。ニュアンスが伝わりにくい時は電話でフォローすることもある。少々手間なのではないかとも思えるが、これを繰り返していると、1週間後の診療時には問題が解決していることもよくあるそうだ。そうでなくても、タイムライン上のやりとりで次回訪問時の治療内容の方向性が概ね分かるので、診療がスムーズになる。Bさんは「MCSがあるので、困っている時にいつでも先生と連絡が取れるのがいいです。以前の先生の場合は、2週間に1回しか会えないし、看護師さんに電話をしても先生までにはなかなか伝わりませんでした。でも、これ(MCS)があれば確実に伝えられます」と話し、最近では診療前に自分の症状を具体的に書き込んでくれることもあるようだ。「BさんのMCSのタイムラインをたどっていくと、ご自身の考えや思いの丈をきちんと先生に伝え、それに対して先生が治療方針をいくつか提示する。そこからご自身で選んでやってみて、うまくいかなければ次にどうするか、という過程を見ることができます。こうして患者さんと多職種がしっかりディスカッションして、必要があればカンファレンスを行うなど、方策を考える。MCSはそれができるツールなのです」(万代氏)。

Bさんに限らず、患者や家族の場合、不安や心配から初めのうちは書き込みが多くても、丁寧に返信をしていくうちにだんだん書き込みが減ってくるという。これについて「MCSによって自分の気持ちを表出する場ができることが、患者さんの不安解消につながるのではないでしょうか」と万代氏。土倉氏も「私たちが思っている以上に、患者さんは医師に気を遣ってしまい、伝えたいことをうまく伝えられないのでしょう。わざわざ電話するほどではないからと我慢していたら、次の診療の時には結局忘れてしまう、あるいは診察時に十分に伝えられない。その点で『とりあえず伝えることはできる』MCSの役割は大きい」と話す。

より質の高い医療を目指し、現場から草の根的に広がるMCSの輪

MCSを使わない在宅医療は「目を閉じて道を歩くようなもの」と言う土倉氏、前述の事例の他にも多職種連携のためにMCSをフル活用しているのは言うまでもない。「私が以前勤務していたクリニックは在宅患者数が300人くらいいて医師の数も多かったのですが、連携の手段はノート・電話・ファクスでした。緊急ではなくても情報は全て伝えておかないと在宅医療は回らないので、複数の主治医宛の電話がたくさんかかってきます。その対応だけでも大変なのに、情報共有するためには1つの案件についてすべての多職種に電話をしなければならず、かなり煩雑でした」(万代氏)。現在ではMCSのタイムラインに訪問診療の内容は記録として記載するほか、たとえば薬の変更や急ぎの件で電話をしても、そのやりとりした内容を必ず記載する。これにより情報共有だけでなくダブルチェックが可能になり、MCSを使っていなかった時と比べて伝達ミスが格段に減った。また、写真や動画の共有も活用しており、ALS患者にNPPVを導入した際の操作方法、体位やマウスケアの方法などには動画が有効だったという。

また、病院からの情報は土倉氏の元へは直接届いても、かつては訪問看護師やケアマネなどには伝わらないのが常だった。今では土倉氏かクリニックのスタッフが病院主治医の病状説明から検査結果に至るまで全てタイムライン上にアップするため、確実に情報共有がなされ、多職種の仕事もスムーズに進む。「私たち以上に訪問看護師さんやケアマネさんはMCSに助けられていると思います。というのも、私たち医師は聞かれないと診療内容などを伝えないことが多いのです。薬が変わっていても、看護師さんや薬剤師さんはなぜ変わったのかもわからず、結局は患者さんに聞くことになる。以前はそれが普通だったのですが、今では薬の処方を変更した場合はその理由も書き込むので、私が患者さんに説明し忘れていてもMCSを見た看護師さんが代わりに伝えてくれます。私は訪問診療が終わると必ず、何も変化がなくてもMCSに書くことにしています」(土倉氏)。「在宅医療では患者さんの自宅から看護師が先生に電話で状況を伝えて、その場で先生が返答するなど、記録に残らない口頭指示がすごく多い。こうした場合、指示書が後から出ることになります。それをMCSにアップしておけば指示書が出たかどうかの確認にもなります」(万代氏)。

ここではクリニックの在宅患者に関わる多職種には必ずMCSに参加してもらうよう働きかけていて、訪問看護ステーションをはじめ30を超える施設とつながりがある(2019年3月現在)。まずはMCSの資料をファクスで送ってから万代氏が各施設を訪れて使用する目的を説明し、参加が決まると個人情報のやりとりに関する同意書を取得してから登録してもらう。場合によっては万代氏自らアカウント登録のサポートも引き受ける。こうしてクリニックの周囲には草の根的に少しずつMCSの輪が広がりつつある。もちろん全員がMCSを使いこなしているわけではなく、人によって使い方にばらつきがあり、見るだけの人もいる。一方で熱心なケアマネの中には、ケアプランを書き込んでくれる人や、ケアマネの集まる勉強会で紹介したいという人もいるという。MCSを導入してから多職種それぞれの専門性が有効に生かされるようになり、メンバーの働きが可視化されることで、一人ではなくチームで取り組んでいる感覚が強くなったと、土倉氏も万代氏も口を揃える。

これからの課題は病院との連携だ。今のところ土倉氏とMCSで繋がっている病院医師は前述のAさんの主治医、入退院を繰り返すALSの患者を担当している神経内科の専門医、そして個人的に土倉氏と親しい外科医の3例。土倉氏の感触では、こうしたツールの導入に積極的な医師は多くはない。書き込むのは入院などの肝心な時ぐらいで、普段はもっぱら見て了解ボタンを押す、という使い方のようだ。「ただ、最初は誘われたから入ってみたけど、使っているうちにグイグイ引き込まれるという様子は見て取れます。実際の在宅医療の現場や多職種の仕事内容を見ることができるからでしょうね。がんの治療をする病院の外科医でも末期の患者さんを自宅で看取る機会がないため、在宅での緩和ケアの様子はとても参考になったようです」(土倉氏)。「病院の先生にMCSに入ってもらう場合、説明して登録するまでに少し時間がかかるのが現状です。それでも患者さんのためにはやはり必要だと思うので、手間を惜しまずに私が出向いて登録してもらいます。主治医が2人になると、きちんと共有しないと情報が分散してしまい、患者さんの不利益につながる可能性もあります。それぞれの専門性も大切ですが、患者さんの体はひとつなので、医療者間の連携がない限りは1人の患者さんを診ることはできません」(万代氏)。

土倉氏は常に「患者にとって何が最良か」という視点で診療にあたり、そのためのツールとしてMCSを活用している。それは周囲の多職種も同じで、常に患者目線を忘れず仕事に当たっている様子が伺える。医師はあくまで医療的なアプローチによる解決を模索するが、多職種は患者の生活面も多分に考慮するため、医師とは別の角度からのアプローチによる解決方法を提案できる。ここでMCSを使って具体的なディスカッションが展開されればチームは力を発揮し、患者にとってより良い選択肢を提示できるかもしれない。医療介護者のこうした姿勢は患者との信頼関係を育み、医療の質も高くなるはずだ。たとえ2週間に1度の短時間診療であったとしても、患者・家族とのコミュニケーションと多職種連携の両輪がうまく回ることで良質の医療を提供できることが、土倉氏の取り組みから見えてきた。

取材・文/金田亜喜子、撮影/田中新一郎