県外まで広がる、栃木県医師会の多職種連携の取り組み(栃木県)

ICTによる地域医療ネットワークが全国的に広まりつつあった2013年、栃木県医師会では長島公之氏(医師・長島整形外科院長)が中心となって県内の医療機関同士を繋ぐ連携ネットワーク「とちまるネット」をスタートさせた。これは医師同士、医療機関同士を繋ぐという意味では非常に有効かつ便利なネットワークであったが、次のステージである医療・介護連携には向かないのではないかと早い段階から感じていた長島氏は、翌2014年に栃木県医師会としてMCSを導入。今では「とちまるネット」とMCSを連携させた「とちまる・どこでもネット」の運用にまで発展させている。全国医療介護連携ネットワーク研究会の初代理事長でもある長島氏に、栃木県医師会としてのこれまでの取り組み、地域包括ケアにおける多職種連携の重要性とICTツールの役割、これからの展望について話を聞いた。

医介連携に適したツールを探し求め、MCSと巡り合う

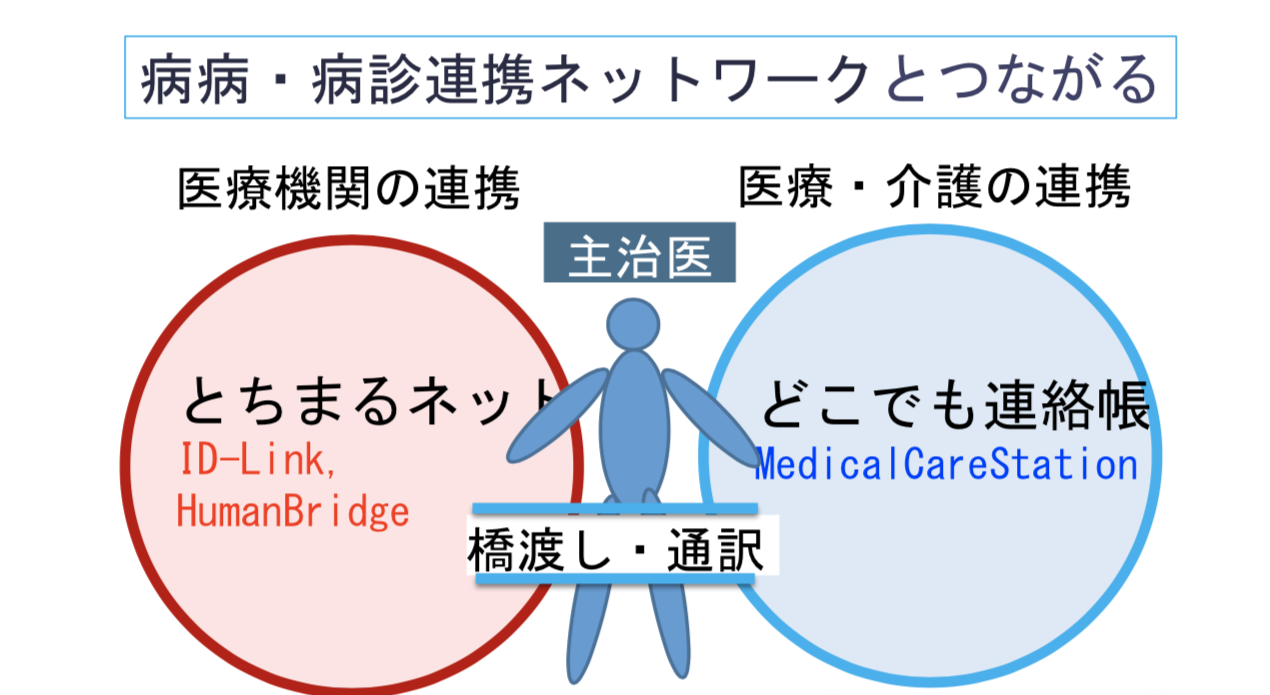

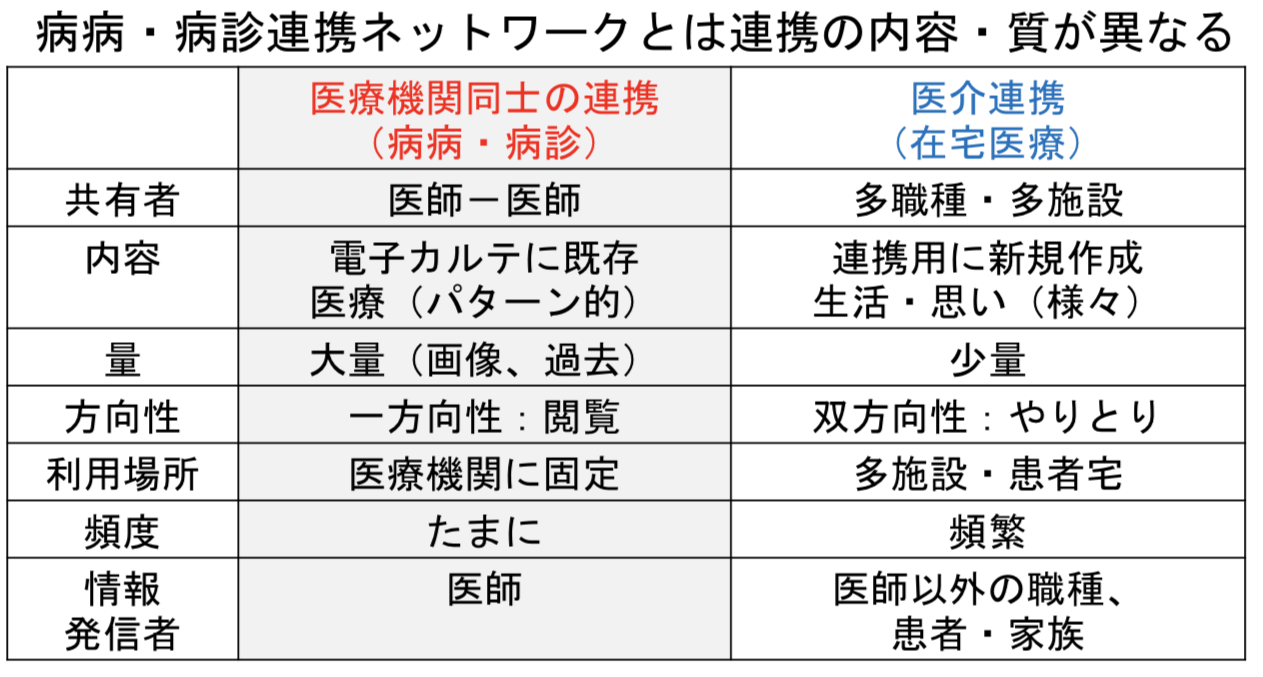

栃木県医師会が2013年4月から運用をスタートした「とちまるネット」は、ID-Link(NEC)とHumanBridge(富士通)という2つのシステムを使い、大規模総合病院など地域の中核となる病院の患者情報を、患者同意のもとクリニックや中小規模の病院の医師が見ることができるネットワークシステムだ。ここでやりとりされるのは電子カルテの情報、薬の処方内容、検査結果、CTやMRIの画像、退院サマリーなどの文書といった、いわゆる医療情報全般で、医師同士、あるいは医療機関同士の連携に非常に役立つ。すでに持っている情報を共有するため、病院の医師の負担にならないという点も大きなメリットである。次のステップとして、医療介護連携でもこうしたICTを活用することになった場合、2つの選択肢があった。ひとつはすでに使っているシステムを使うということ、そしてもうひとつは全く別のシステムを使うというものだ。当時、全国では前者を検討しているところが多かったのだが、栃木県医師会は違った。「果たしてそれでうまくいくだろうかと疑問を持ちました。なぜかというと、医療連携と医療介護連携は全く違うものだからです」と長島氏。医療連携の場合は1人の患者を同時に複数の医師が診るということはあまりなく、たとえば病院を変わる、入院するといったように “バトンリレー”のような動きになるため、すでにある情報を一方的に見るという方法でもかなり役に立った。しかし、医療介護連携というのはそうではない。1人の患者や利用者を多い場合は20名以上もの複数の多職種が関わり、同時に支えることになる。「いわば、みんなで患者さんをお神輿でかつぐような状態。そこで重要なのは足並みを揃えることです。患者さんがもっとゆっくり進んで欲しいと言ったら、みんなで歩調を合わせてペースを落とす。左に柱があれば、みんなで揃って右に避ける。その時、すでにある情報を見るだけでは十分ではなく、重要なのは、今起こっている状態を見ることです。変化や問題が起きた時は、多職種間で素早く伝え合い、どう対処するかを話し合い、方針が決まったら全員に周知し、その方針に則って足並みを揃えていかなければならない。それが毎日起こるわけです。ここで必要なのは情報共有ではなくコミュニケーションであり、医療連携で使っているシステムではとても対応は無理だと考えました」(長島氏)。

そこで、栃木県医師会はコミュニケーションに適しているシステムを探し始めることになる。探すにあたって、いくつかの条件を追加した。まず、「費用負担が少ない」こと。医療機関はある程度の費用は負担できるが、介護関連の施設は経営の厳しいところが多いからだ。それから介護現場にはICTツールを使い慣れていない人も多いため「簡単に使える」こと。みんなで繋がらないと意味がないので「できるだけ広い範囲で共通に使える」こと。訪問看護など移動が多いのでスマホやタブレットなどの「携帯端末で使える」こと。さらに、「とちまるネット」と連携できればなお良い。ところが、これらの条件を満たすシステムはなかなか見つからない。そんな時、長島氏が参加していた医療者のメーリングリストを通じて東京・豊島区の山下巌医師(山下診療所 自由が丘・大塚 理事長)から、同じ豊島区の土屋淳郎医師(土屋医院 院長)が使っているMCSがいいのではないか、という情報を得る。問い合わせると「まず概要を聞いただけで、私たちがあるべき姿と思っているシステムにかなり近いということがわかり、説明に来てもらったら、まさに私たちが求めた条件をすべて満たしていたのです」(長島氏)。2013年12月のことだ。

県医師会としてMCSを採用。普及にあたり注力した4つのポイント

探し求めていたツールをようやく見つけた栃木県医師会は、まず試用をスタートさせる。すでに訪問看護が普及しており、長島氏が開業している壬生町で2014年4月からの3カ月間、実証的にMCSを使ってみたところ、医師からも看護師からも大変評判がよかったという。そこで同年8月に再度検討会を開き、栃木県統一のシステムとして採用することが決まった。採用にあたっては、高齢者やICT に関する知識のない家族にもこのシステムを理解してもらう必要があるため、誰でも内容をイメージできるようにMCSを「どこでも連絡帳」と命名した。「最初から、患者さんや利用者の視点から進めようと考えていたので、この名前にしました」(長島氏)。安全性については、医療情報を扱う場合の厚生労働省のガイドラインを全てチェックし、それを満たすような運用ポリシーを医師会が独自に作成。その上で、県全体で使ってもらうよう長島氏が中心となって普及活動を行った。

県内で幅広く普及を進めるため、比較的少人数での講習会を最初の2年間は月2回ほど開催した。講習会では次の4点に特に注力したという。ひとつは単に使い方を説明するだけでなく、ツールを使う意義や目的をしっかり伝えるということ。長島氏は、目的はあくまでも人と人を繋ぐことで、情報共有はそのための手段にすぎないと話す。「患者さんを中心として、それを支える多職種がICTツールを使ったコミュニケーションをすることで、人と人とを繋ぐ。その結果として在宅医療・看護・介護の質と安全性を高め、最終的には地域包括ケアシステムの構築と普及を目指すのです」。2つ目はICTだけでやろうという考えではなく、電話・ファクス・面会・会議など従来役に立ててきたものはそのまま生かすように伝えること。「MCSは印刷物もスマホで撮影してそのまま簡単にアップできますし、PDF・Word・Excelなどのファイルもそのまま有効活用できます。ですから、うまくいっているものは無理にICTに変える必要はなく、できるだけ二度手間は避けましょうと伝えました」。

3つ目は安全性が重要であることを強調し、医師会が独自に作成した運用ポリシーを守れば厚労省のガイドラインに則った安全性を担保できると理解を促すこと。「安全性を意識してもらうためには、安全な使い方についてできるだけ具体的に伝えていくことが大切です。こういう風にスマホを使いましょうとか、こういうルールを決めましょう、ということですね」(長島氏)。そして4つ目はとにかく使ってみて慣れてもらうこと。ICTに苦手意識のある多職種に対して長島氏が勧めるのは、MCSの自由グループを使って地域の連絡網として使うことだ。また、講習会で実際に操作してもらうと、それほど難しくないということは分かってもらえる。全国的な傾向としてケアマネジャー(以下ケアマネ)のMCSへの参加がなかなか進まない状況の中、栃木県でケアマネの参加が比較的多いのは、こうした「使って慣れる」導入方針のおかげで多職種が参加しやすいことが一因かもしれない。

また、栃木県の特徴として、MCSの患者グループには必ず医師が参加するという独自ルールがある。「目的は介介連携ではなく医介連携ですから、そのためには医師が参加することはとても重要です」という長島氏の考えもあり、当初はアカウント登録やメンバーの招待、患者グループの作成といった作業は全て医師が行うルールを設けていたが、ICTが苦手な医師もいるので現実的ではない。そのため、医師の指示に従えば他の多職種がそれらの作業を行ってもいいというルールに変更した。これにより、多職種がすべて準備をし、その後に医師の許可を得て医師に参加してもらうという順序でも運用できるようになった。このように県医師会として積極的にMCSの普及に努めてきた結果、現在では県内の登録施設数は約2000、多職種人数は約3300で、それぞれ毎月約20施設ずつ、約50名ずつ増えている。職種の構成は医師12%、看護師25%、ケアマネ22%、薬剤師12%と医師より多職種の方が多い。また2019年2月末時点で連携している患者数が約2500人で、だいたい1カ月に100人くらいの新規登録があるという。次のステップはMCSととちまるネットの連携だ。MCSはID-Link、HumanBridgeそれぞれとのシステム連携を実装している。2019年3月にはネットワーク全体の名称を「とちまる・どこでもネット」とし、MCSにアップされているコメントや画像を「とちまるネット」に簡単にアップロードできる連携ツールを作成するなど、2つのネットワークの利用価値をさらに高めるために安全に連携する準備を進めている。

MCSを使い始めてからの現場の反応を聞くと「看護師さんたちは非常に喜んでいます」と長島氏。これまでは物理的に多職種間で連絡が取りにくく、電話では気兼ねするなど心理的なハードルもあったが、今ではそうした気苦労は一切なくなったという声が届くという。今、問題になっているのが、現場の多職種はMCSを使いたくても施設や事業所のトップの理解が十分でないために登録できないということだ。そういう場合は、施設・事業所の団体に対して県や「とちまる・どこでもネット」協議会からMCS活用を促す依頼文を出すなど”上から”のアプローチも行っているという。情報漏洩を心配する事業主も少なくないので、講習会でしっかり説明し、納得してもらうことも大切にしている。

「境」を越えて繋がるためには従来システムとの併用が有効

栃木県医師会では、当初から県境を越えた連携も視野に取り組みを進めており、MCSを導入した2014年には隣接する茨城県、埼玉県、群馬県とともにシステムの相互乗り入れに関する検討会を開いている。全て統一したもので進めるのが理想的だが、すでに別のシステムを使っているのでそれは難しい。群馬県医師会、埼玉県医師会でもMCSを採用しており、お互いに乗り入れできるようにするのが現実的だと考え、栃木県は「とちまるネット」や「どこでも連絡帳」(MCS)を他県でも積極的に使ってほしいと提案した。たとえば足利市の医療施設には隣接する群馬県桐生市、太田市、館林市の患者もたくさん来院するので、足利市でICTの講習会を開くときは群馬県の多職種にも参加してもらうよう促している。

また、市区町村においても「境」の問題は存在する。行政は別であっても実際の患者や利用者は市区町村の境を越えていろいろなサービスを使うのは普通のことだからだ。これについて長島氏は、医介連携のためのICTツールはすべての自治体で利用可能であるという要件は満たすべきだと言う。自治体をまたいで連携する時に大きな問題となるのが、それぞれの自治体が別々のシステムを採用しているケースだが、「たとえ県や市で採用していなかったとしてもMCSは自由に使うことができるので、境を越えた連携には非常に向いていると思います」。別のシステムを導入している自治体の多職種と繋がりたい場合は、従来使っているシステムも併用しながらMCSを補助的に使ってもらうのが有効だといい、「そこで実際に使ってもらえば、あとは自然淘汰が起こるでしょう。使いやすく、現場のニーズに合ったものが生き残るはずです」(長島氏)。

リアルタイムのビデオ通話システムとの連携に期待

次に、栃木県医師会として進めているMCSを使った新たな取り組みや、これからの展望について長島氏に詳しく聞いてみた。すでに始まっているのが災害対策だ。2015年9月の関東東北豪雨の際、ニュースでも取り上げられた鬼怒川など河川の氾濫や停電など栃木県内の一部地域では深刻な被害を受けたが、このときに、患者の安否確認や各施設の状況を伝えるなど、停電していてもスマホからネットに繋げて使用できたMCSが非常に役立った。この経験から栃木県ではMCSを災害時用の緊急連絡網として使うことを決め、そのために医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会の4師会の災害担当役員と事務局が参加するMCSのグループを設置、訓練時にも実際に使っているという。

もうひとつ、医療介護資源マップとMCSとの連携もスタートしている。栃木県版と各市町版の検索システムがあり、利用者は施設名や住所、対応可能なサービスで検索が可能だ。この時、ヒットした医療機関や介護施設、訪問看護ステーションなどが表示され、従来はそこから先は電話で問い合わせをしなければならなかったのだが、MCSと連携したことで格段に便利になった。該当施設にMCSユーザーがいれば、つながり機能を使って1対1のやりとりをしたり、患者側タイムラインに招待したりすることができるようになったため、それまでの経緯をすべてわかった上で参加してもらうことができる。手間なくスピーディに連携できるようになっただけでなく、これまでのやりとりが有効に生かされるという点でも大きな進歩といえるだろう。

いま検討しているのは”薬薬連携”、病院の薬剤師と保険調剤薬局の薬剤師との連携だ。たとえば昨今のがん治療では飲み薬を使った抗がん剤治療が普及し始めたため、在宅でがんを治療するケースが増えると想定されるが、そうした新薬の取り扱いについて、保険調剤薬局の薬剤師や在宅医は慣れていないこともあるだろう。そこで、患者が栃木県立がんセンターを退院して在宅に移行する際、「とちまるネット」とMCSを使って在宅スタッフと連携するという構想があるという。これができれば保険調剤薬局の薬剤師をがんセンターの薬剤師がサポートすることが可能になり、薬剤師や在宅医ががんセンターのスタッフに相談するのも容易になる。「こうした連携は電話や対面では物理的に難しい面があるのですが、MCSがあれば資料や画像のやりとりができるので便利ですし、抗がん剤を使う場合は服薬支援アプリを活用すれば、患者さんやご家族の負担も減るだろうと期待しています」(長島氏)。

もうひとつ、全国的な課題となっている糖尿病の重症化予防について、長島氏はここでもMCSを活用したいと考えている。検診で糖尿病を指摘された患者に指導する場合、最初に対面し、その後は1カ月に1回電話で働きかけをするというのが現状のやり方だ。しかし、電話ではお互いに、特に指導を受ける患者側の時間がかなり拘束されてしまうため、それほど多くのコミュニケーションをとることは難しい。だからといって専門の業者に外部委託するとかなりコストがかかる。そこで、時間と場所に制限がないMCSの双方向性を活用しようというのだ。たとえば食事内容を文章で知らせるのは困難だが、MCSならスマホで写真を撮って添付するだけでいい。指導する側も、保健師や栄養士など多職種が制限なく関わることができる。これが実現すれば、指導の質が高まり、時間・コストともに削減できるだろう。 さらに、長島氏は今後のオンライン診療の可能性を視野に、MCSとリアルタイムのビデオ通話システムとの連携に高い関心を持っている。MCSではリアルタイムでなければ動画や音声のやりとりができるのでそれが役立つことは分かっている。「リアルタイムで患者さんとやりとりするメリットや、リアルタイムでなければできないことが何なのかは、オンライン診療だけやっていても見えてこない。MCSのようなコミュニケーションツールと併用することで、コミュニケーションツールの方が役に立つこと、あるいはリアルタイムビデオ通話の方が役に立つことなど、はじめてわかることがたくさんあるはずです。そのために、たとえば患者側タイムラインでボタンをクリックするとビデオ通話システムが立ち上がるという形での連携をぜひ実証したい。それがうまくいけば、栃木県から全国へ発信していきたいと考えています」(長島氏)。

オンライン診療についてはさまざまな議論があるが、そのひとつに、在宅医療にオンライン診療を用いる場合、患者がどんな端末を使うかという問題がある。長島氏はここで現実的なのがMCSで使っているスマホとタブレットを使うことだと言う。すでに安全性が確保されているうえ、新たに端末を準備する必要がないからだ。「看護師さんが訪問した時に、それを使って医師との間でビデオチャットを行うのがいいと考えています。そうすれば患者さんやご家族が操作を覚える必要も、新たな端末を準備する必要もない。やりとりに関しても、看護師さんが患者さんをサポートしながら進めることができます。たとえば医師が『背中を見せて』と言った場合、患者さん1人では大変ですが、看護師さんがいれば対応できます」。MCSとビデオ通話システムの連携を実証できれば、こうしたことも説得力を持って周囲に伝えることができると、長島氏は意欲を見せる。

地域包括ケアのコミュニケーション基盤づくりを目指して

本サイトで紹介している数々の事例を見てもわかるように、全国のあらゆる医療介護現場で、それぞれに試行錯誤して工夫をしながらMCSを使い、多職種連携を進めているという現実がある。これについて長島氏は、MCSを”白紙のノート”にたとえる。栃木県医師会で最初に理想としたのは白紙であることだったというのだ。「現在さまざまなシステムがありますが、実は使い方が決まってしまっているものがとても多い。それが便利なところもありますが、違う使い方をしたいところではかえって使いにくい、ということが往々にしてあります。ですから広域で使う場合には特に“白紙”であることが理想なのです。使う医師によっていろいろなやり方があり、患者さんにもさまざまな集団がある。それぞれの多職種がそれぞれの患者さんと、それぞれの場面で最も使いやすいように使えて、実際に使ってみて不都合があれば自由に使い方を変更できるという点が、MCSの良いところだと思います。最初にMCSを勧めるときに、ぜひみなさんで使いやすいように育ててください、と伝えています」(長島氏)。

参考までに、うまく連携が進む場合とそうでない場合の違いを聞くと、長島氏は「結局は人です」と即答した。実際に在宅医療に携わり、ICTの導入に積極的な医師が1人いれば、そこから周囲にだんだん広がっていく。「そういう医師は在宅医療にとても熱心であることが多い。患者さんやご家族の状況を、どんな状態かということだけではなく、どんな気持ちでいるか、ということまで知りたいのでしょう。MCSがあれば、それを知ることができるので、どんどん使い込んでくれるのです」(長島氏)。講習会では単なる使い方の説明にとどまらず、そうした熱心な医師に講演してもらうということも有効だという。たとえば、栃木県医師会の情報化推進委員会において、長島氏は医師会の連絡網としてMCSを使うと便利だという話をしたという。特にインフルエンザの発生情報など、電話やファクスでは大変な手間と時間がかかるが、MCSの自由グループを利用すれば書き込みひとつで伝わる。災害時の連絡網として役立つことも前述の通りで、こうした長島氏の話を聞いた医師のうち「それなら、まずはそうやって使ってみよう」という医師が何人もいたそうだ。

全国のあらゆる事例を参考にしながら、お互いに良いところを取り合うことで、活用の幅は無限に広がる。そのためには全国で繋がることが重要であると考える長島氏は、これまで地区ごと、自治体ごとに分断していたネットワークが、MCSユーザーが繋がることで全国に広がる可能性に期待を寄せる。「MCSには、使ったらみんなに知らせたくなるような魅力があるので、それを広めるためのコミュニティを作ることが重要だと思い、全国でコミュニティネットワークを作ることを提案しました」(長島氏)。それが、2014年に発足した全国医療介護ネットワーク研究会(以下、医介連)である。立ち上げの意図は、全国の医療介護に関わる多職種がお互いに手助けし支え合うことであり、それはまさに地域包括ケア組織そのものだ。

忘れてはいけないのが、ICTネットワークだけが進むということはあり得ない、ということだ。目的はあくまでも実際の現場での医介連携であり、ICT はそのための手段でしかない。実は、今の最大の課題は、実際の医介連携があまり進んでいないことだと長島氏は指摘する。ICTを使うことで医介連携がしやすくなるので、そのために大いに役立ててほしいと考えている。最後に長島氏はこう締めくくった。「多職種連携を支える上で大切なのは『どこでも、いつでも、誰でも、安全に使える』ツールがあること。その結果として、職種・施設・制度・地域・システムといった従来の連絡手段では越えられなかった縦割りの垣根を越えて、全国で繋がることができます。このようにして地域包括ケアシステムのコミュニケーション基盤、日本のコミュニケーション基盤を作ることを目指すべきだし、今、半分くらいまでは進んだと思います。そうしたことを踏まえ、今年は医介連のリニューアル元年と位置づけています」。医介連のさらなる前進に期待したい。

取材・文/金田亜喜子、撮影/千々岩友美