東日本大震災前からICTを駆使、診療所から地域力を育てる(横浜市・睦町クリニック)

SNSが今(2019年4月)のように普及するずっと以前の2010年から、朝比奈完医師は在宅医療における多職種間の情報共有にICTツールを利用していた。というより、最初にそれを思いついたのが朝比奈医師であるともいえる。単に医療データだけでなく、患者や家族の思いや感情をも共有するという目標を掲げ、試行錯誤を繰り返しながらより良いシステム、より良い運用法を模索してきた朝比奈氏。何もないところから始まった氏の取り組みに刺激を受けて、在宅医療でICTの活用を始めた医師も多い。そんな朝比奈氏が2019年3月、それまで利用していた情報共有ツールのサービス停止に伴ってメディカルケアステーション(MCS)に移行した。その後の状況や、多職種連携・情報共有の第一人者として抱く思いについて伺った。

2010年という早い時期からITツール活用に取り組む

朝比奈氏がクラウドを利用した情報共有ツールの利用を始めたのは2010年。現在、当たり前のように使われているスマートフォンのコミュニケーションアプリもほとんど存在せず、インターネット上のSNSがようやく広まり始めた頃だった。「新しいグループウェアができたという案内をもらってアクセスしてみたのですが、まだ何もない状態で、何ができるのかもわからない。そこで自分で取得したいくつものアカウントを使っていろいろ試しているうちに、複数のアカウントで同じ情報を1度に管理できるということがわかってきたんです。メンバーになれるのはグループの管理者が招待した人だけ。しかもメンバーにならない限り、グループの存在すらわからない。当時のSNSとは全く違う情報管理の仕組みであり、意外にセキュリティが高いと思ったんです」。

セキュリティが高い=医療に使える可能性がある、と考えた朝比奈氏。そこでひらめいたのが、多職種とのコミュニケーションを図るために利用できないかということだった。当時は訪問診療を開始して2年目で患者数も増加しており、訪問看護ステーションなど連携している事業所からの連絡も増える一方。「クリニックに帰ると『○○さんから電話がありました』という付箋がいっぱい貼られていたり、ファクスが山のように届いていたり。それから電話をしても先方はもういなくて、聞きたいことも聞けない。一方通行のやりとりになるばかりでした。お互い移動しながら仕事をしているので、電話をしてもなかなか連絡が取れない。問題が発生しているのに、多職種のスタッフとコミュニケーションがうまく取れないというジレンマに悩んでいました」。

もしかしたら新しいツールで解決できるかもしれないと思いついたものの、誰と、どう始めればいいのかさえ分からない手探り状態のスタートだった。「まず連携先ごとにグループを作って、連携先がそこにアクセスすれば患者さんの情報が見られるようにシミュレーションしてみたのですが、それだと患者さんの情報を連携先ごとに書き込まなくてはならず、患者さんの情報を集約できません。ひとりの患者さんにどの連携先が関わっているかについては、また別にリストを作って管理しなくてはいけない。そこで気が付いたのが、作成するグループの数に制限がないのだから、患者さんごとのグループを作ればいいということ。他の人にはそのグループの存在自体わからず、アクセスもできないからセキュリティ面でも安心できる。これは今までになかったやり方で、これで情報管理できると思ったら鳥肌がたったんですね」。そして最初にツールを利用した患者家族からのひと言が、朝比奈氏の意識を大きく変えることになる。

情報の共有で人を支えることができる

利用第1号は末期がん状態の70代の男性だった。結婚してまだ13年目、お互い初婚で子供はいなかった。朝比奈氏は約4カ月前から在宅緩和ケアに関わっており、妻の同意を得てツールを使い始める。しかし、それからわずか19日目に帰らぬ人となってしまう。夜中1時ごろに呼吸が止まったと男性の妻から連絡があり、車で往診。一通りの死亡診断をして状況の説明を終え、帰ろうとした時に、妻がぽつりぽつりとそれまでのことを話し始めたという。「まず口にされたのが『ある時から私の言ったことがみなさんに伝わっていて、支えられているなと思いました』ということでした。私なりにどういうことか考えて見たのですが、ツールを使い始めてから、診察時に『昨夜はどうでしたか?』という質問からスタートすることがなくなっていました。『昨夜はあまり眠れなくて大変だったみたいですね』から始められる。つまり、様子を確認する必要がない、『わかっている』状態だったんです」。

それから妻はこう続けたという。『結婚してからは、夜うちに帰ると灯りがついていて、それがすごく嬉しかった。またあの暗い部屋に帰らなくてはならないと思うと辛いです。でも、今まで関わってくださった方々の温かさと支えがあったので、夫を自宅で看取ることができました。そのことを思うと、これからもそれを支えとして生きていけそうな気がします』と。車を運転して帰途についた朝比奈氏の頭の中を、その言葉が何度もリフレインする。「聞いた瞬間は、役に立ったんだな、良かったんだなと感じただけでしたが、リフレインするうちに感極まり、涙があふれて運転ができなくなってしまいました。路肩に車を止めてハンドルに突っ伏してしばらく泣いていました。私はもともと外科医だったので、たくさんの患者さんが亡くなられる場に立ち会い、無念な思いもしてきました。でもこんな経験はなかったんです。しばらくして気持ちが鎮まった時に、今までになかった確信が生まれました。『情報を共有するだけでも人を支えることができる』と」。

多職種で共有する情報はバイタルサインなど体のデータだけではない。患者や家族の思いや感情までも時空を超えて共有することが大切で、それは電話やファクスなど従来のツールではできないと朝比奈氏は言う。そして情報共有は患者や家族を支えるだけでなく、スタッフの連帯感や一体感までも生み出す。それもこれまでのツールではできなかったことだ。「患者や家族を支えるために、そして多職種がチームとしての一体感を持つために、簡単に情報共有ができる仕組みが絶対に必要なんだという確信が持てるようになりました。もちろん一定のセキュリティが担保されていることが大前提ですが。この確信があったからこそ、周りの人たちにも私の経験を伝え始めたんです。あの奥様のひと言が、それからの私の在宅医療を全部変えてしまいました」。

それまでは医師は疾病コントロールが仕事で、多職種はそこに参加して自分の役割を果たしてくれればいいという意識が強かったという朝比奈氏。しかし疾病コントロールは患者の生活を支援する要素の1つにしかすぎないことを情報を共有する中で実感する。患者にとって重要な課題は刻一刻と変化し、その度に関わるスタッフの役割の比重も変わる。「全員が同じ足並みで患者さんのことをきちんと理解しないと、多職種によるサービスはチグハグなものになってしまいます。同じ病院内に患者に関わる全スタッフがいるのならともかく、組織も違い、物理的な距離も離れ、関わる時間もバラバラという中では、意識的に情報の共有を図らないと、壁は乗り越えられない」。

多職種のモチベーションや行動も変化していく。「ケアマネジャー(以下ケアマネ)さんを例にとってみると、それまではどうしても介護面だけで患者さんを見ているところがあったのが、医療に対する理解が深まってきました。座学だけで学ぶのとは違い、情報共有することで目の前の患者さんと知識が結びつきますからね。ケアマネさんだけでなく、我々全員、患者さんから学びながら成長しますから、机上だけでは学べないことを学べる環境が生まれたのは思わぬメリットでした。医療・介護者にとって、現場は大切な学習の場になるのです。また書き込んだ内容をスタッフがよく見てくれているので、実務面でも話が非常に通りやすくなっています。医療側が何を心配し、どういうことに心を砕いているかがわかってもらえるようになったんですね。それまでは直接会ったり電話した時しか情報を伝えるチャンスがなく、経緯までは細かく伝えられませんでした。こちらから連絡を取るときはすぐに対応してほしいことが多いのに、担当者が休んでいるから対応できないというようなこともありました。それが今は、関わる多職種全員が患者の状態も経緯も周知していますから、担当者がいなくても代わりの人が対応できる。本当にスムーズに進むようになりました」。

東日本大震災発生時、患者の安否確認も迅速に行えた

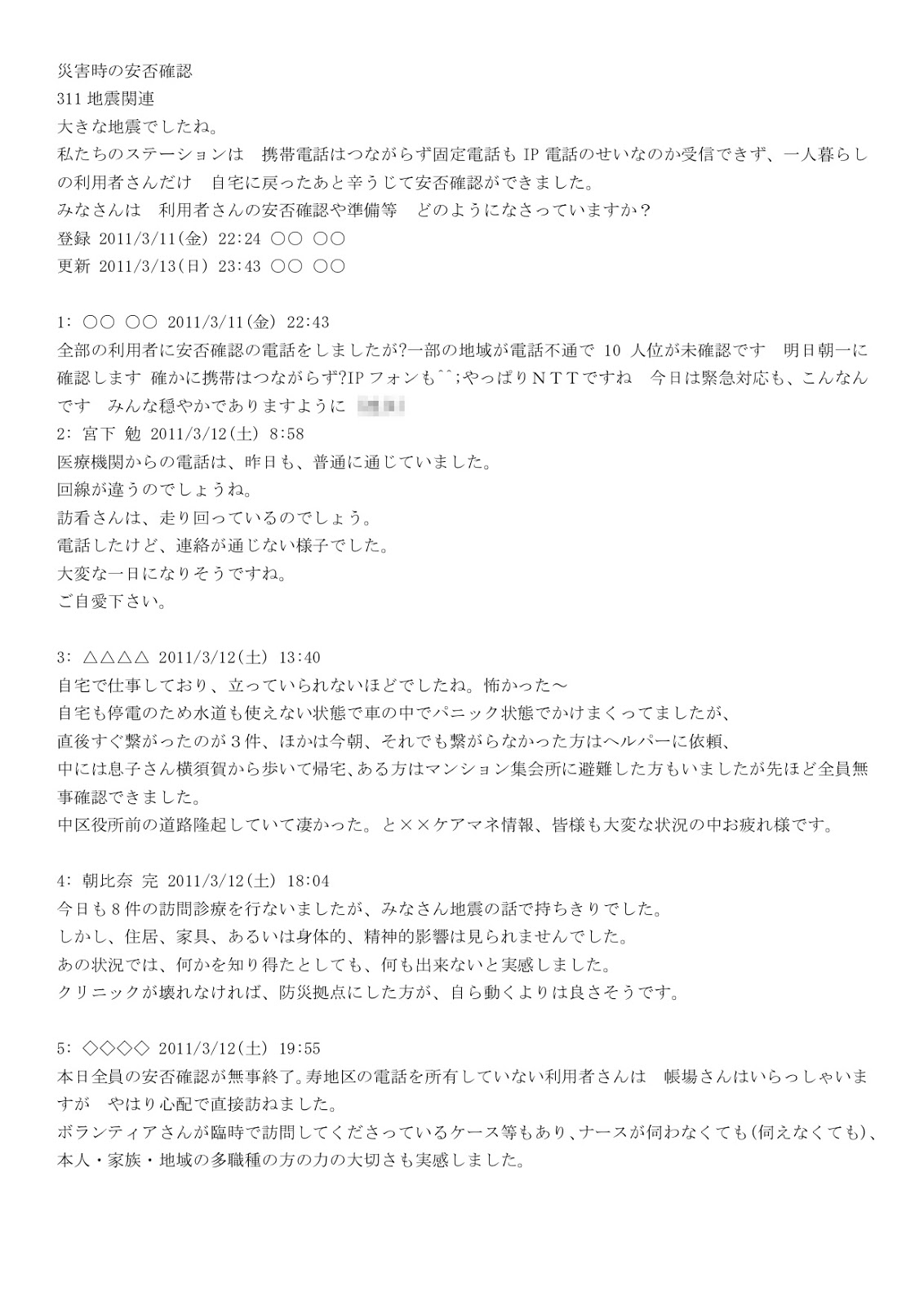

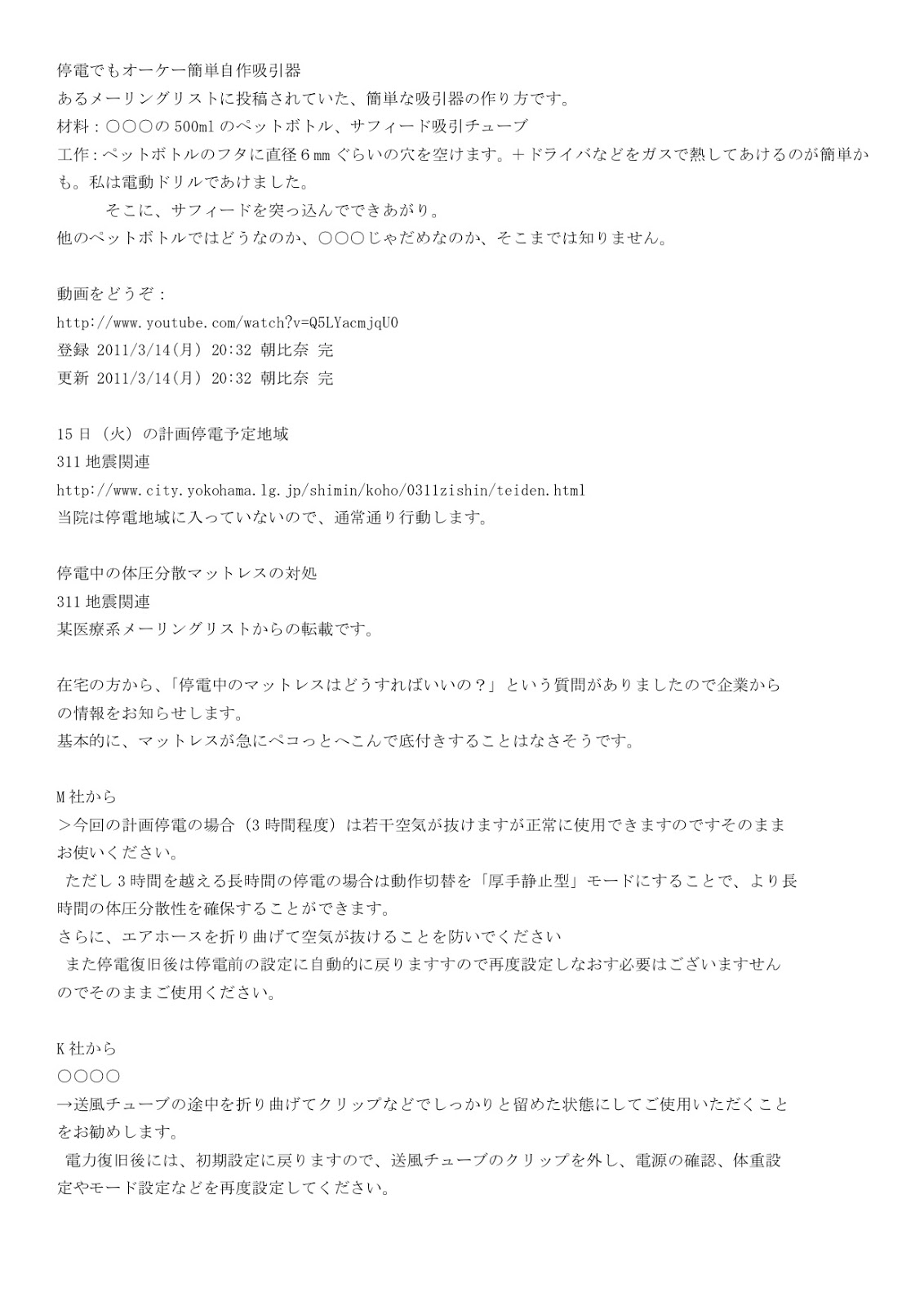

2010年から利用を始めたツールが、想定外の事態でも力を発揮した。それが2011年3月11日に発生した東日本大震災の時だ。スマートフォンもあまり普及していない時代で、地震発生直後は携帯電話はもちろん固定電話もなかなか繋がらない。唯一インターネットには接続することができたので、連携先の施設に情報共有ツールから「すぐに患者の安否確認してください」とメッセージを伝えた。連絡を受けた施設はそれぞれ患者宅を訪問するなどして、結果を次々に書き込んでくれたため、他の医療機関のほとんどが安否確認に1カ月近くかかったところを、睦町クリニックでは震災発生翌日の3月12日19時55分にはすべての患者の確認が完了した。また計画停電の情報や、停電時でも使える吸引器の作り方なども共有され、大いに役立った。

2019年3月からそれまでのツールをMCSに切り替えた

2010年から利用していたツールが2019年4月で終了することになり、切り替えるサービスを探して検討した結果、選ばれたのはMCSだった。この世界では老舗的な存在で安心感があったこと、ログインが最も簡単にできたことが決め手になった。利用者の数も書き込みの数も多いため、ログインに手間がかかると、導入時につまずいてしまうという。

MCSの使用を開始して1カ月。実際に使い始めての感想を朝比奈氏に聞いた。「患者さんのグループが1800以上もあったので、これまでは呼び出しに時間がかかり、なかなか画面が展開しなかったんです。10秒ぐらいかかってしまうことがあると、非常に待ち遠しい。移動中にスマートフォンで返信することもしょっちゅうですが、レスポンスが悪いと画面が展開する前に訪問先に着いてしまったり。そうするともう心が折れてしまう。MCSは非常に軽くてすぐに展開できるので、そういったストレスがなくなりました。レスポンスが速いのはすごくありがたいです」。

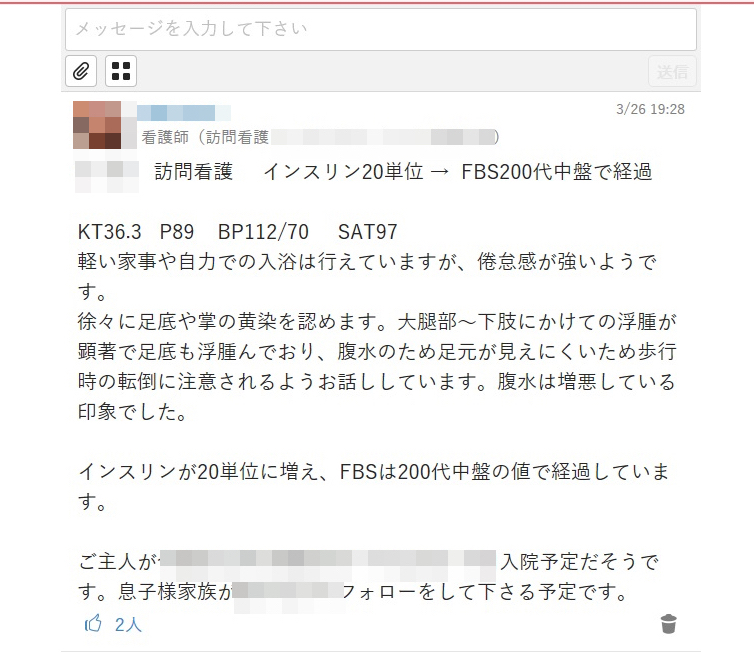

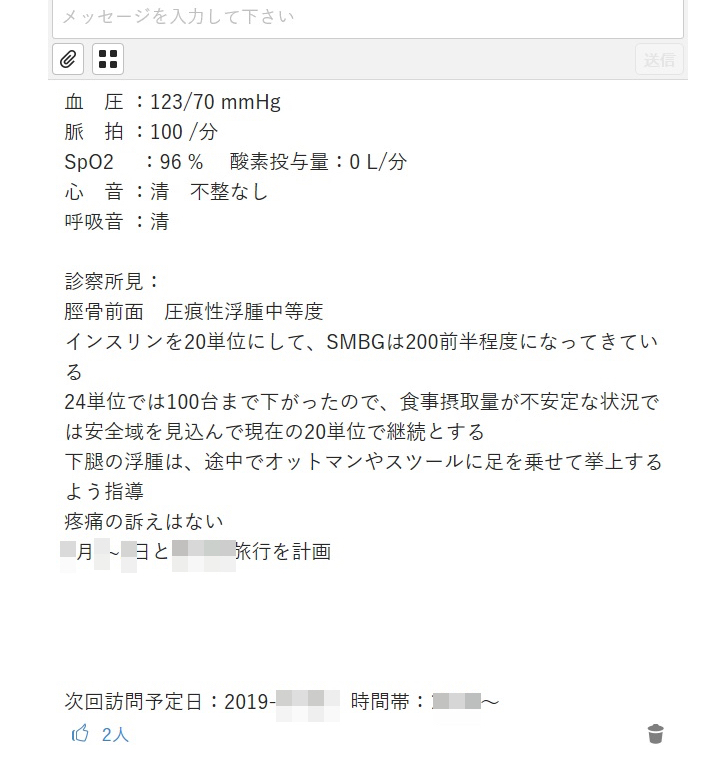

患者検索ができるのも便利だという。また電子カルテにもMCSのURLを登録しているため、カルテからすぐに患者のMCSを開けるのが使いやすいとも。「画像や動画が添付できるのがありがたいですね。皮膚病変などは画像で見られるので非常に役立っています。動画では嚥下ですね。患者さんが食べているタイミングで診察に行くのはなかなか難しいので、食べっぷりを見られるのは助かります。あとは痙攣。痙攣は言葉で言われてもわかりませんから。最近は、特にてんかんなどの場合、いろいろな種類の痙攣があると言われているので、そういうのはやはり動画に撮ってもらえると一番いいです。今後は条件が整えば、技術的には動画による診断も可能になってくるのではないかと思います」。

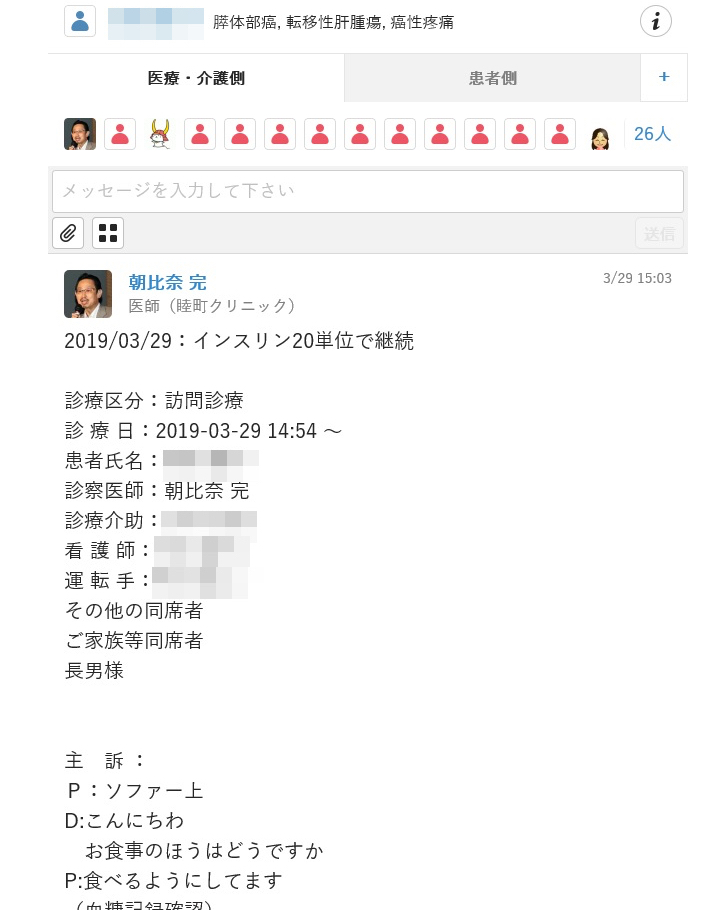

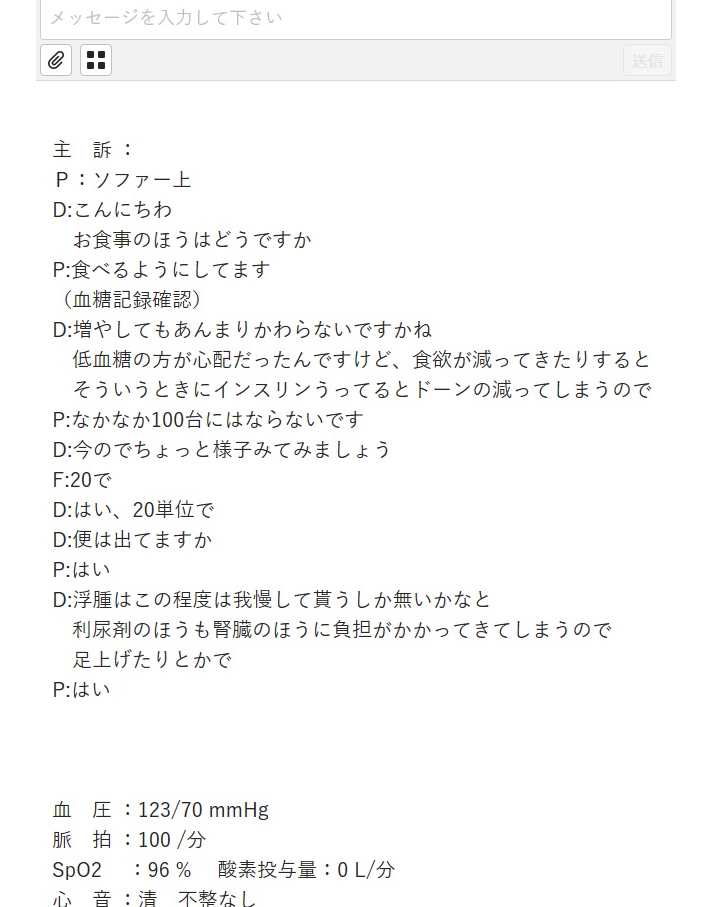

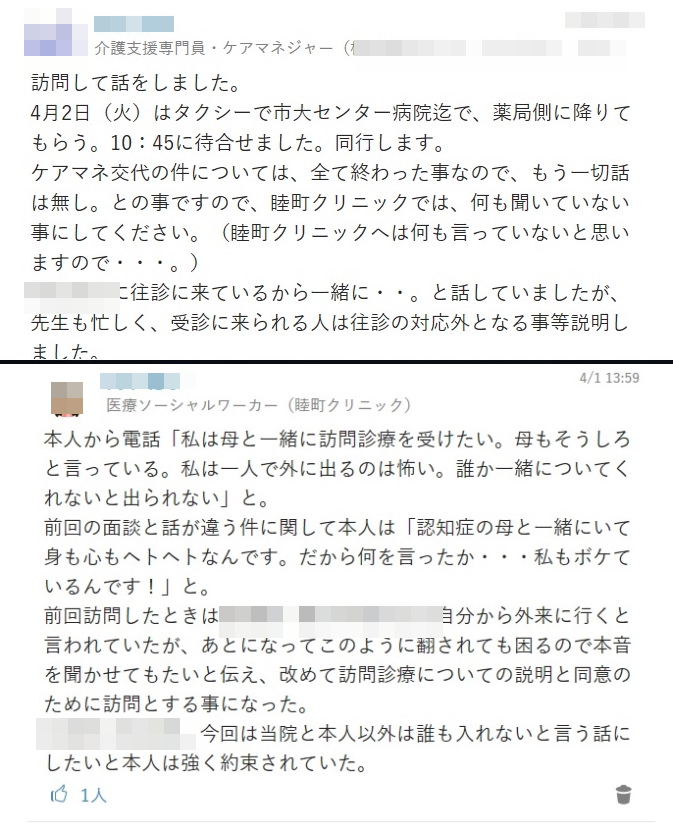

具体的な使い方を見てみよう。訪問診療に行くと、いつ、誰が、どういう状態で行ったのかに加え、患者や患者家族との会話の記録、客観的指標、医師のコメントなどをフォーマットに沿って書き込まれる。これに画像や動画、検査データのPDFなども添付される。クリニックにかかってきた電話や届いたファクスの内容も、全部タイムラインにアップされる。

上記のようにあらゆる情報がアップされるため、数にすると大体1日に100通以上の書き込みがあるという。「さすがに食事中には見ませんけれど、見られるときにこまめに見て、片っ端からチェックしています。溜めてしまうと追いつかなくなるので。診療の記録などは電子カルテでいくらでも確認できますから、それ以外、特に他の職種からの書き込みはしっかり読んで、必要であればその場で返信しています。決まって見るのは移動中と診療から帰ってきてからかな」。

地域全体で患者を支える取り組みを継承することが重要

ICTツールによる連携の有用性を実感し、周囲にも広めてきた朝比奈氏だが、情報共有する上でのノウハウや積み重ねてきた知識を、特定の施設だけで完結させることには懐疑的だ。「1カ所に依頼すれば必要なサービスが全部揃うというのも、患者にとっては便利なので、それも1つのあり方だと思います。ただこれは私の考え方ですが、在宅医療というのは究極の地域医療だと思うんです。しかし、私の命もどんな組織も永遠ではない。強力な組織があったとしても、その組織が消えてしまったら、地域には何も残せないかもしれない。だから1つの事業所だけでなく、地域全体が関わって成長をしていかないとだめです」。

さまざまな感性、価値観、運営方針の違いがあるかもしれないが、そこで泣いたり笑ったり、時には喧嘩をしながらお互いに変化して成長していくことで、地域全体の力が強くなるというのが朝比奈氏の考えだ。「例えば連携する薬局も、1つに決めてしまった方がうちは楽なんです。ただそうすると他の薬局が育たない。なかなか置いていない薬でも在宅医療では必要なのだとわかってもらえれば、今後地域で在宅患者さんが増えた時に助かりますよね。講演会やレクチャーを開催するのも地域力を上げる方法の1つですが、上からの指導ではなく、自分の内側での気づきが成長には大切なんです。気づくことで起きた変化が一番強い。地域にそういう意味での貢献ができたらいいなと思って、多職種との情報共有を非常に重要視して、ここまでやってきたわけです」。

在宅医療を始めて地域医療の必要性を改めて認識したという朝比奈氏。「自分だけでは解決できないことは他の職種に委ねるしかありません。だからこそ関わるスタッフ全員が育って欲しいですし、我々も多職種から多くのことを教わりたい。そのためにICTツールは欠かせません。医療が疾病コントロールから生活支援医療に変化するためにも、ツールなしでは成り立たないのです」。睦町クリニックでは、院長補佐・渉外部長で臨床検査技師でもある宮下勉氏を中心に、地域医療の活性化のための取り組みも行われている。医療と介護をつなぐ「睦の和」では様々な職種・立場のメンバーが情報交換・意見交換を行い研修会などを開催。波及的に、摂食・嚥下・栄養等をテーマにした「えとえの会」や、寸劇を交え楽しく学ぶをコンセプトとした「劇団 完熟みかん」などが次々に立ち上がり、活発に活動している。

また睦町クリニックが位置する横浜市南区では「南区在宅療養支援ネットワーク会」が設立されており、睦町クリニックはもちろんのこと、医師会・歯科医師会・薬剤師会・訪問看護連絡会・行政・消防署・警察署、地域医療支援病院スタッフ・ケアマネジャー・介護職員など様々な南区の医療・介護の関係者が集まり、多職種連携を推進しているが、ここでの情報交換も2019年3月1日よりMCSで行われている。

これからの地域医療にはICTツールは絶対欠かせないという朝比奈氏に、これからの医療用SNSに期待することを聞いてみた。「利用者の立場としては、結果的にツールが1つに絞られるか、もしくはどんなツールを使っていても相互に情報共有できるようになるか、のどちらかが理想ですが、現実的に考えると1つに絞られるというのは難しいかもしれないので、せめて相互の情報共有ができるようにしてほしいですね」。

MCSを使って行く上での今後の課題は病院との連携を進めることと、患者グループを活用することだ。「病院と連携するには、病院独自のセキュリティ規定など了解を得るためのハードルがあるのですが、そこがなんとかできるとありがたいですね。また患者さんの家族から電話があった時に出られないと、ショートメールで『先ほどの電話はこういう内容でした』などと届くことがあるので、それを考えると、MCSを介して患者家族と繋がれるという機能はぜひ利用していきたいです」。

ICTツールを利用した多職種情報共有の先駆者として、充実した活用法を構築してきた朝比奈氏。MCSを利用することで、今後ますます理想型に近づくことを祈ってやまない。

取材・文/清水真保、撮影/池野慎太郎