心臓の病気を持つ人が、安心して暮らせる社会を(東京/群馬)後編

【前編はこちら】

心臓の病気を持つ人が、安心して暮らせる社会を(東京/群馬)前編

【中編はこちら】

心臓の病気を持つ人が、安心して暮らせる社会を(東京/群馬)中編

患者を自宅に帰したい一心でHCSにアクセス

最後に、ゆみのハートクリニック(東京)が運営する「ハートケアステーション(以下HCS)」のコンサルテーション機能が、群馬の医療現場で問題解決に繋がった例を具体的に見ていこう。

患者は群馬県立心臓血管センターに入院していたAさん、70代女性、心不全ステージD、直腸がん(放射線治療中)、ADL自立で要介護4。カテコラミン製剤の点滴が欠かせないことから約190日もの長期入院を余儀なくされており、本人は「孫が外で遊ぶ姿を見るのが生きがい、もう一度見たい」と退院を強く希望していた。しかし、群馬県においても心不全患者が在宅移行できる例は極めて少なく、地域の受け皿が圧倒的に不足している。それでもAさんの家族はとても協力的で、在宅移行できた場合、往診や訪問診療ができなくても定期的に外来に連れてくることはできるという。普段から連携のある訪看ステーションの協力も得られる。食事管理や運動管理などクリアすべき問題はいくつかあるが、最大のネックは在宅では管理が難しいといわれるカテコラミン製剤の点滴をいかに継続するかという点だった。主治医の中出泰輔氏(同センター循環器内科医師)をはじめ、なんとしてもAさんの望みどおり退院させたいと考えていたスタッフたちは、必死で解決策を模索する。

この時、藁にもすがる思いでHCSにアクセスしたと話すのはAさんのリハビリを担当する同センター理学療法士の猪熊正美氏だ。「弓野先生とは以前、学会で知り合いました。私から弓野先生に相談したいという旨をメールで連絡すると『ぜひHCSに登録して、コンサルトというかたちで、いろいろな意見を聞いてほしい』といわれ、HCSを利用することにしました」。HCSではAさんの病歴や現在の症状、取り巻く環境などを可能なかぎり詳しく記載し、医療スタッフ一同の「自宅に帰してあげたい」という強い気持ちを伝えた。そのうえで患者が負担する医療費、点滴ポンプの貸し出しや取り扱い、家族への指導、ACPの進め方など具体的な7つの質問項目を投げかけたところ、ほとんど時間を置かずに多職種から、それぞれの得意分野についてフィードバックがあった。複数の看護師から点滴ポンプの種類や使い方、トラブル対応などの知見、弓野氏からは薬物療法の提案、ソーシャルワーカーからは医療費の患者負担やACPについての情報、といった具合で、いずれもカテコラミン製剤点滴を要する患者の在宅移行を経験したことのある医療従事者からの具体的なアドバイスばかりだ。このHCSコンサルテーションによって多角的かつ実践的な情報を得ることができ、Aさん退院への道は大きく前進する。

さまざまな問題を解決して退院にこぎつける

その後、吉松安嗣氏(吉松医院医師)が在宅医を引き受けたことで、さらに退院の実現が近づいた。「最初にお話をいただいたときは、予後がかなりシビアでお看取りを覚悟した状態だと伺っていました。私は父が院長を務める医院に戻ってまだ間もなく、循環器の専門でもなかったのですが、中出先生の熱意に気持ちを動かされ引き受けることにしました。実際、MCSで皆さんと繋がっている安心感があり、専門医でなくてもできることはあります」(吉松氏)。群馬県立心臓血管センターのソーシャルワーカー・関口瑞穂氏は、吉松医院が患者の自宅に比較的近かったこと、長年地元で開業しており地域の訪看ステーションの信頼も厚く、何かあれば相談しようと常々思っていたことから、吉松氏に依頼することにした。主治医の中出氏が自ら吉松氏のもとを訪れたところ、2つ返事で引き受けてくれたという。関口氏は事前に群馬県看護協会・訪問看護ステーション粕川管理者で看護師の羽鳥秋子氏にも声をかけていた。同ステーションでカテコラミン製剤の持続点滴患者を担当した経験はなかったが、「地域の人に必要とされれば私たちは関わるべきという考えが根底にあるのと、いつも連携している吉松先生が引き受けてくださるなら私たちが断る理由はありません。あとは皆さんに教えていただきながら対応をすればいいと思いました」(羽鳥氏)と快諾。こうしてAさんの在宅療養を支える人的環境は整った。

それでもまだ在宅でのカテコラミン製剤点滴という壁は残る。「あちこちあたって前例を探したのですが見つからないし、いろいろな業者さんも検討しましたがなかなか解決できませんでした」(関口氏)。HCSにより情報は入手したが、実際にコーディネートするとなると一筋縄ではいかない。そんな時に出会ったのが薬剤師の小黒佳代子氏(株式会社ファーマ・プラス専務取締役/プラス薬局 薬剤師)だ。きっかけは同センターの薬剤師の1人が、ある研修会で小黒氏の講演を聴講したこと。ちょうど小黒氏の薬局では携帯型の精密ポンプのレンタルをスタートしたところで、講演ではそのポンプの末期がん患者への活用について発表したのだが、その中で「これは心不全の方のコントロールにも使えるはずです」という話をしたという。そこで同センターから小黒氏に連絡を取り、プラス薬局とも連携できることになった。

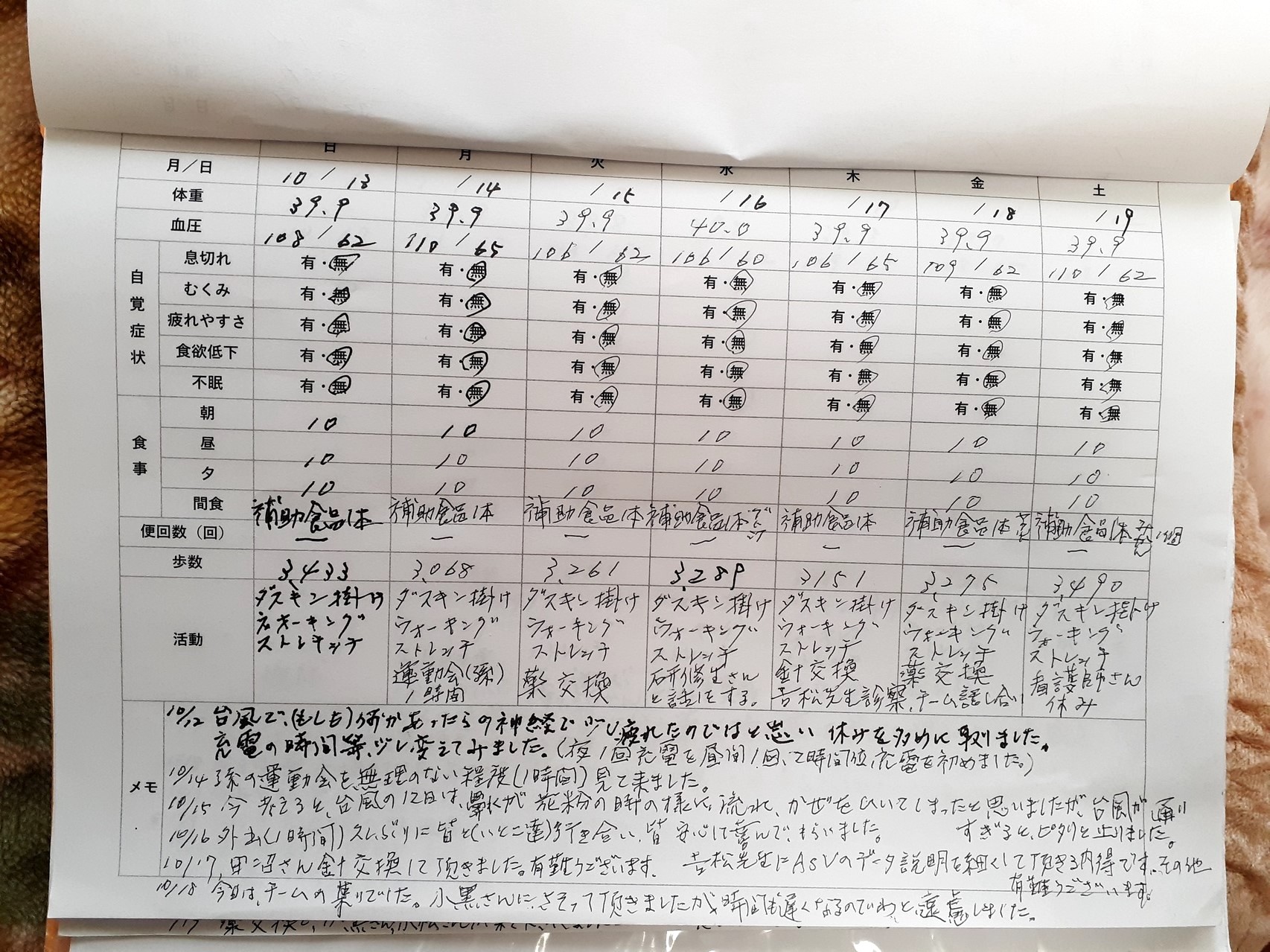

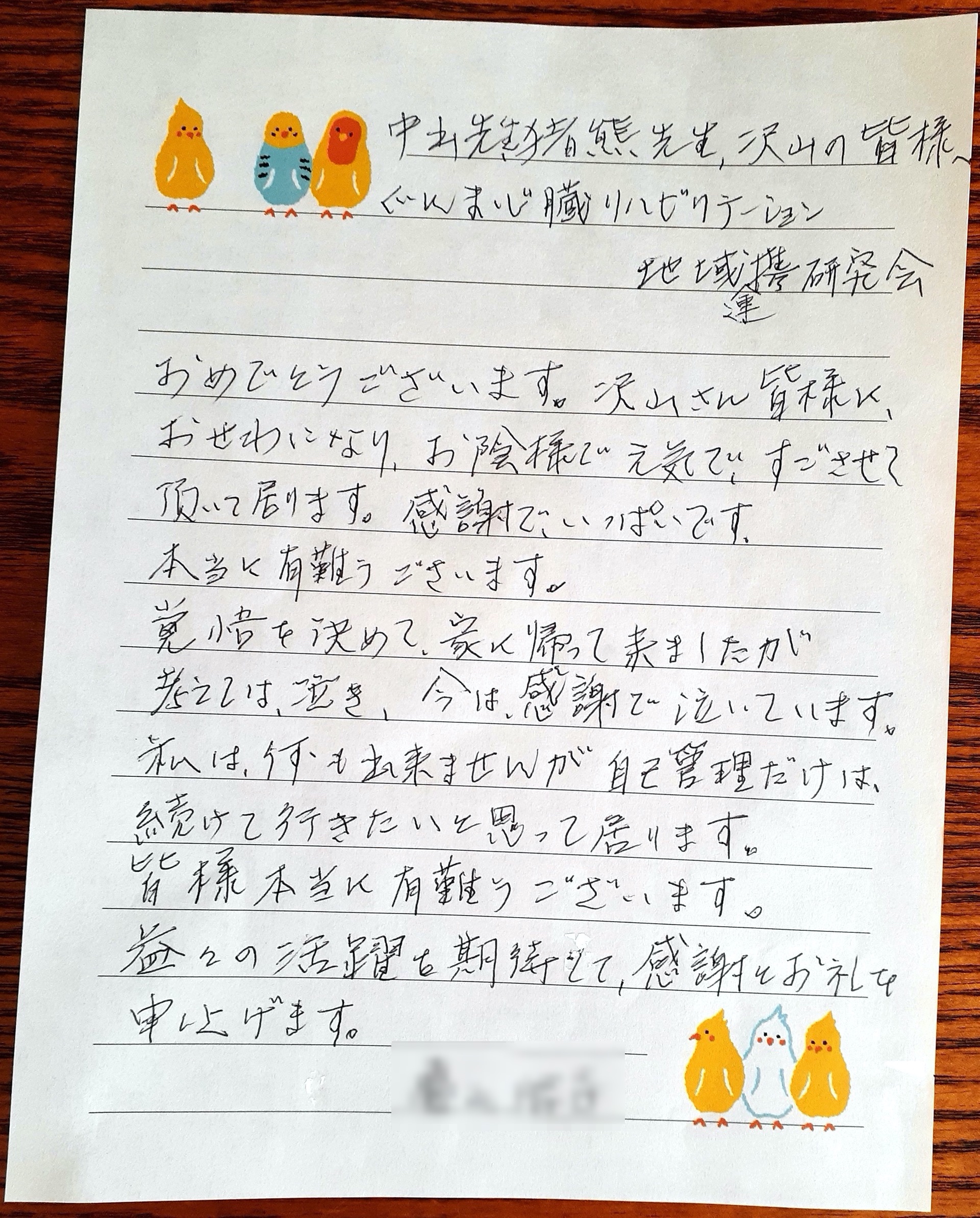

こうして「パズルのピースがうまい具合にはまり」(吉松氏)、Aさんは2019年4月に晴れて退院にこぎつけた。退院時カンファレンスの際に、小黒氏の提案でMCSの患者グループを作成して全員で情報を共有することになった。小黒氏は数年前からすでにMCSを活用していて、Aさんのケースには絶対にこのツールが必要になると感じていたという。「群馬県医師会が推奨していたこと、また、HCSに参加していたこともあり、みなさんすでにアカウントもお持ちで、お誘いするとスムーズに参加してくださいました」(小黒氏)。全国的に見て、こういう場合に病院の医師やスタッフが参加することは多くはないが、中出氏は「在宅医療をサポートしてくださるみなさんにこちらからお願いしておいて、退院したら任せっぱなしというのはちょっと違うと思いMCSのグループに入りました。退院しても専門医として可能な限り関わっていきたいので、MCSで常に情報共有できるのはとても助かります」と話す。現在、Aさんのグループには在宅医の吉松氏、群馬県看護師協会訪問看護ステーション粕川のスタッフ、プラス薬局の薬剤師と管理栄養士などのほか、中出氏、猪熊氏、関口氏ら群馬県立心臓血管センターのスタッフを含めて16人の多職種が参加し、患者の日々の状態や生活情報を中心に活発にやりとりしている。同センターでは事実上このケースで初めてMCSの活用を始めたというが、今ではAさんの在宅での療養生活にMCSは欠かせないツールとなっており、こうした多職種チームによるサポート体制にAさんも家族も大変満足しているそうだ。

栄養士も参加しチームで退院後をフォロー

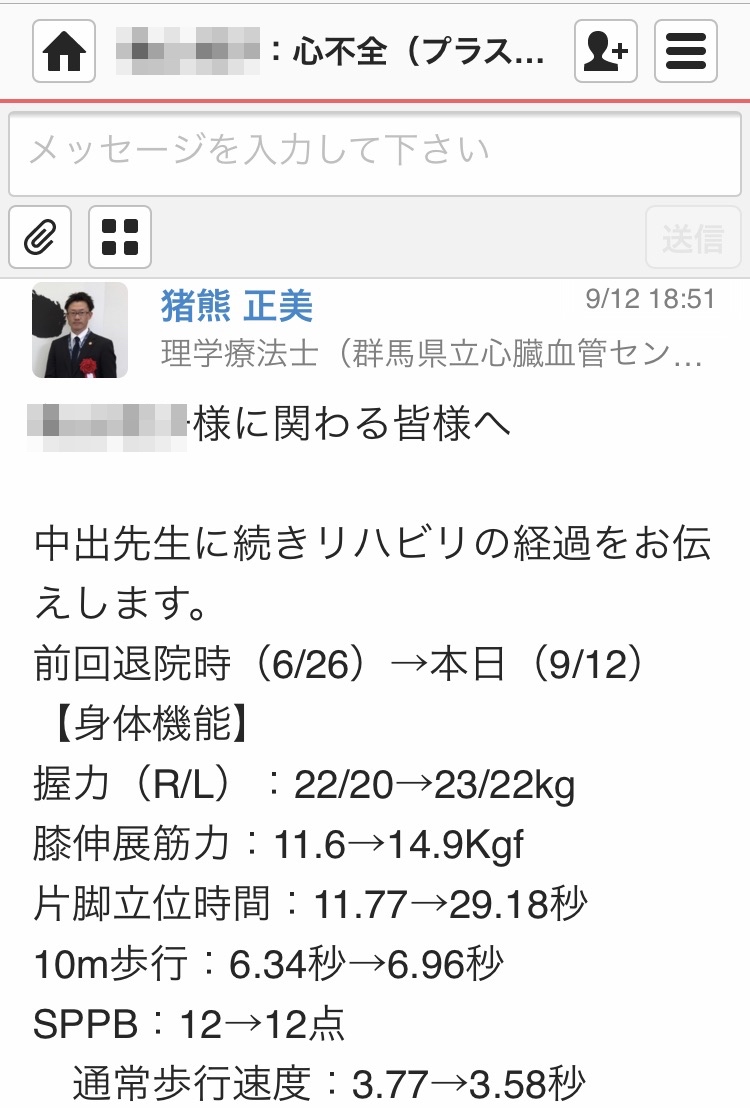

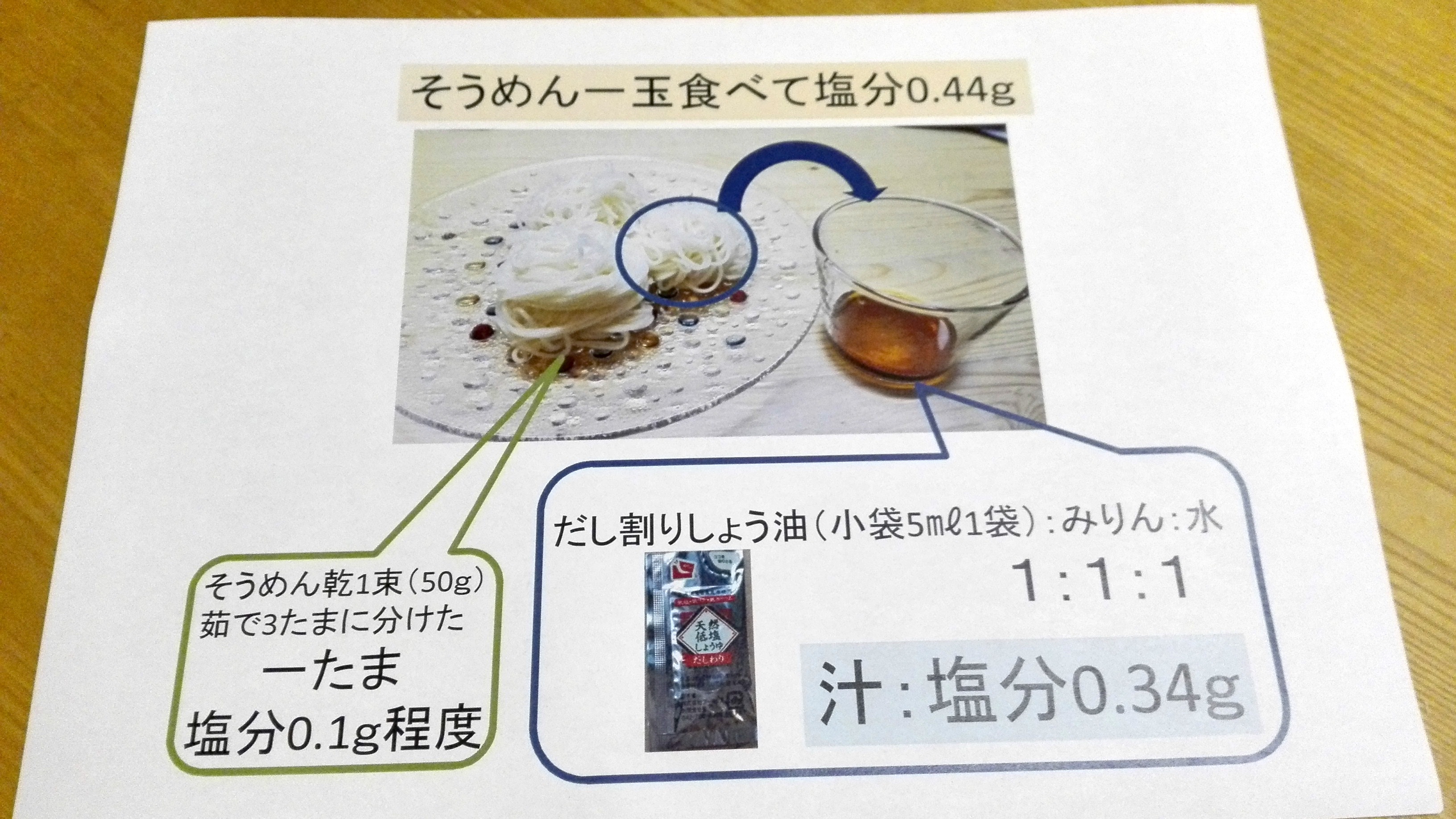

再入院を覚悟しての退院ではあったが半年を過ぎた現在も大きなトラブルはなく、心不全増悪による再入院は一度もない。むしろ入院中よりコンディションは良好だとスタッフ一同口を揃える。もともと食べることをとても楽しむAさんの在宅療養中の懸念材料は食事管理だったので、中出氏は退院したら全て配食サービスを利用するよう指示をした。しかし、プラス薬局の管理栄養士が介入し、塩分コントロールをはじめきめ細かい食事管理とアドバイスを続けることで、今では家族と外食まで楽しめるようになったという。退院前は「外で孫が遊ぶ姿をもう一度見たい」と話していたAさんだが、最近は孫の運動会を見に行くこともできるほど元気になった。「見た目だけではなく、検査をすると客観的な数値にも状態の改善が現れています。希望が叶って気持ちが前向きになると、体のほうも良くなるのですね」(中出氏)。

すべての心不全患者に在宅療養の道が開ける制度を

群馬県立心臓血管センターのほか群馬大学医学部附属病院、前橋赤十字病院という3つの基幹病院があるこの地域においても、心不全患者が在宅へ移行して地域の開業医と連携して診るという例はほとんどなく、そうしたシステム作りに難渋しているのが現状だ。前編でも述べた通り、心不全の治療は症状の改善という視点だけではなく、家族の協力体制など患者を取り巻く環境やADL、認知機能などをトータルで考えながら行うことで効果を発揮する。高齢者の場合は終末期に対する本人や家族の気持ちを汲み取る必要もあるため、ことはさらに複雑化し、治療環境づくりが難しい。在宅の受け皿が不足しているのはそうした理由によるところが大きいと中出氏は感じている。「地域のクリニックと基幹病院が完全に分断してしまっていることも問題。1人の患者さんを在宅で、基幹病院の専門医も含めた多職種で診ていけば、理論上、心不全は悪くならないと思うのです。私は今回MCSによって多職種が集まる場を提供してもらいAさんの望みを叶えることができました。こうしたことが全国的に広まればと思っています」(中出氏)。

また、ゆみのハートクリニックのソーシャルワーカー・齋藤慶子氏が指摘する通り、心不全はがんなどに比べて制度が未発達ということが在宅移行の障壁となる。「現状では在宅でのカテコラミン製剤点滴は在宅での携帯型精密輸液ポンプ加算や注入ポンプ加算などの要件となっていません。ですから私たちも重症心不全の患者さんをお受けしたことがほとんどなく、関わった心不全の患者さんは同時にがんに罹患されている方ばかりです。というのも末期の呼吸苦に対してのモルヒネなら注入ポンプ加算が算定できるから。今回のAさんも直腸がんがありますが医療用麻薬などの使用はなく、ご家族がカテコラミンの持続点滴に関する費用を全て負担するということから費用面で対処することができました」(小黒氏)。こうしてみると、在宅移行がうまくいったAさんのケースは「家族が協力的」「本人がリハビリに積極的でADLが自立」「経済的に余裕がある」「がんに罹患」などの条件が揃った特別なケースだったと言える。今後、すべての心不全患者に対して在宅療養への道を開くためには、より多くの医療介護従事者に心疾患の在宅療養のノウハウを周知するとともに、制度そのものが見直される必要があるだろう。

取材・文/金田亜喜子、撮影/山口絵里子

【前編はこちら】

心臓の病気を持つ人が、安心して暮らせる社会を(東京/群馬)前編

【中編はこちら】

心臓の病気を持つ人が、安心して暮らせる社会を(東京/群馬)中編