“心の通った在宅医療”で大分市全体をホスピスに(大分・やまおか在宅クリニック)

やまおか在宅クリニックは在宅医療・在宅緩和ケア専門クリニックとして2009年にオープン。大分市全域をカバーするために市内中心部にクリニックを構え、5カ所のがん診療連携拠点病院と連携を図っている。在宅看取りは昨年1年間だけで167例と、その数は西日本有数。今ではメディカルケアステーション(MCS)がないとやっていけないと話す院長の山岡憲夫氏と、MCS導入に貢献した事務スタッフの加藤泰子氏に、クリニックの取り組みとICTツールの重要性について話を聞いた。

“治らない患者”と向き合うため緩和ケアの道へ進み、やがて開業へ

「うちではすべての患者さんの誕生日に花束を届けて、ハッピーバースデーの歌でご家族と一緒にお祝いします。多くの患者さんにとって、それは最後の誕生日になるんです」と言って、山岡氏はタイムラインにアップされた写真を見せてくれた。クリニック内部の「写真コーナー」と題されたMCSグループのタイムラインは、そうした誕生日の写真でいっぱいだ。そこに写っている患者と家族、医療・介護スタッフたちの和やかな表情を見るだけで、やまおか在宅クリニックの「心の通った終末期在宅医療」の様子が伝わってくる。

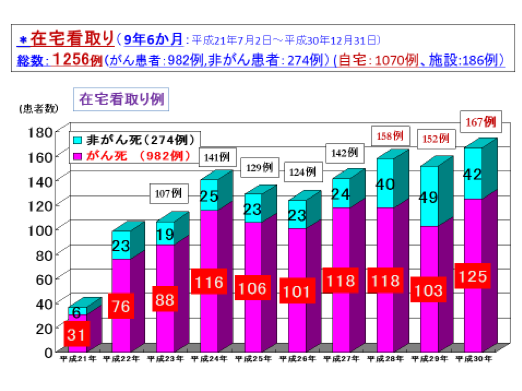

かつて総合病院で胸部外科部長として多数の肺がん患者の手術を担当してきた山岡氏は、関わった患者のうち半数が再発して戻ってくる中で「治っていく人よりも、治らない人のケアに本気で取り組みたい」と考えるようになり、国内外の病院で緩和ケアを研修後、地元大分に戻って独立型ホスピスで院長を約5年間務めた。そして「大分市全体をホスピスに!」をモットーに掲げ、やまおか在宅クリニックを開業した。以来、昨年末までの9年6カ月で関わった在宅看取りは1256例(うち自宅1070例、施設186例)となっている(下図参照)。症例数の内訳では、末期進行がん980例、認知症70例、脳血管障害48例、老人性運動器障害・廃用症候群39例、慢性心臓病・高血圧33例、慢性肺疾患34例、神経難病12例、その他40例と、その多くが末期進行がん患者だ。

このクリニックでは、例えば午前中に退院の希望があれば、その日の午後には退院して在宅医療に移行できるよう、医師と訪問看護師、ケアマネジャー(以下ケアマネ)ら、在宅診療・看護に最低限必要なメンバーが揃って患者宅に駆けつけられる体制が整っている。「末期がんの患者さんは手続きに時間をかけていたら亡くなってしまいます。とにかく時間がないので、帰りたい時にすぐ帰してあげないと意味がない。少しでも早く患者の希望に応えるため、私たちは数年間かけて多職種との連携を深め、すぐに対応できる体制を確立してきました」(山岡氏)

使いやすいツールを探していた時、在宅医療学会でMCSと出会う

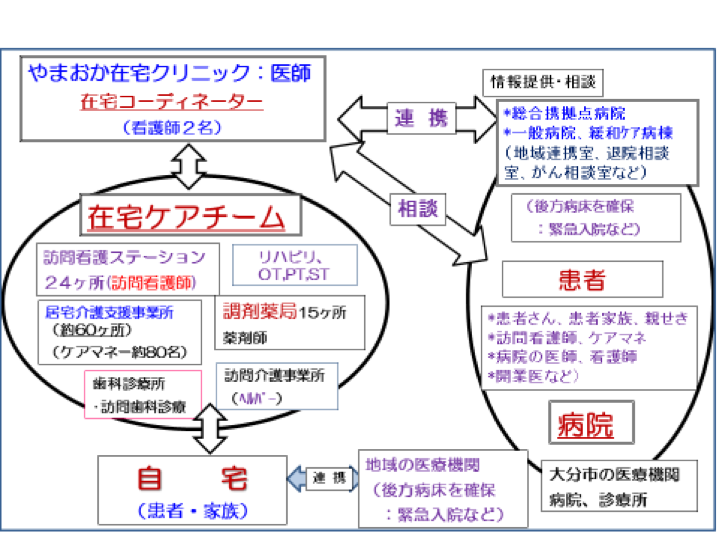

365日24時間対応の在宅医療専門クリニックであるからには多職種連携が必要不可欠、特に訪問看護師の存在がキモになると考えていた山岡氏は、開業当初から地域の医療・介護職との連携強化に努めてきた。今では大分市内24カ所の訪問看護ステーション、約60カ所の居宅介護支援事業所をはじめ、調剤薬局やリハビリ職とも日頃から連携、要望に応じてスムーズに在宅ケアチームを組むことができるようになっている。クリニック自体のマンパワーも年々強化、開業時は山岡氏1人だった医師も現在では3人、看護師10 人、事務、ドライバーなど全20人のスタッフを揃え、看護師のうち2名は在宅コーディネーターも務める。

地域での評判が評判を呼び、病院から紹介される在宅患者数は年々増える一方。関わる多職種の数もどんどん増えるため、コミュニケーションを円滑にするためにICTツールの必要性をひしひしと感じていた山岡氏だが、デジタル機器に精通しているわけではない。「そんな私でも使いやすいツールがないか探している時に、東京の在宅医療学会で土屋淳郎医師(全国医療介護連携ネットワーク研究会理事長・豊島区医師会理事・医療法人社団創成会土屋医院院長)の講演を聞いて、MCSに興味を持ちました。シンプルで、これなら使えそうだと」(山岡氏)。

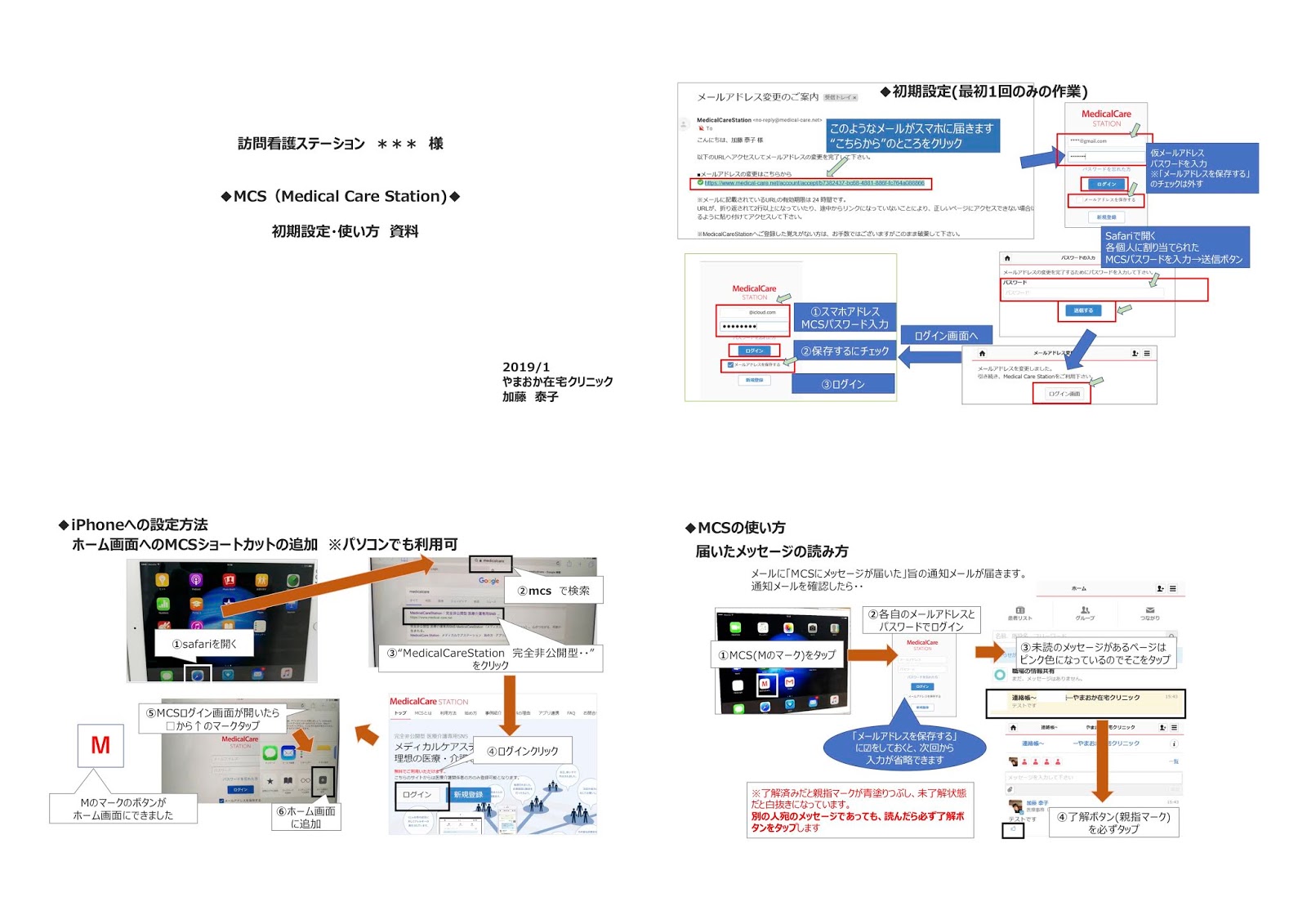

その後、佐伯市医師会で開催されたMCSの説明会に加藤氏とともに参加したり、加藤氏が東京の豊島区医師会在宅ICT会議に参加したりして情報を集めていった。同じ頃、処方箋をはじめとする膨大な量の書類の受け渡しや、電話とファクスだけでの情報共有に限界を感じていた加藤氏も、MCSがあれば有効に活用できるのではないかと期待した。しかし、周囲はまだスマホの所持率も低く「患者さんの大切な連絡は直接会って話すべき」という意見もある中で、導入には迷いがあったという。

「豊島区医師会にお伺いしたとき、土屋先生が『いいものを勧めるのに躊躇することはない。便利さは使っていればわかってくる』とおっしゃいました。その言葉に背中を押されて、細々とでも始めてみようと思ったのです」という加藤氏は、大分に戻るとまず院内のスタッフにスマホを持ってもらうよう説得を始める。少なからず抵抗もあったが「クリニックが投資してくれたことと、院長が適度なトップダウンで促してくれたことで、半ば無理やりではありましたがスタートにこぎつけました」と振り返る。山岡氏もMCSを使うためにまずスマホに切り替えた。

いざ使い始めてみるとMCSの便利さはスタッフ誰もが認めるところとなり、次は連携する多職種に広めていく段階に進む。加藤氏が自作のマニュアルを持参して各事業所を訪ね歩き、ユーザー設定やセッティングまで全て請け負った。今では訪問看護ステーション4件、調剤薬局2件、有料老人ホーム1件とMCSでつながっているが、「認知症の患者さんの対応にはケアマネにもMCSを使ってほしいのですが、なかなか難しい」(山岡氏)といい、これからもケアマネを含めた多職種への拡大に向けて、地道にアプローチを続けていくつもりだ。

修正時の画像確認により処方箋の扱いが格段に便利に

やまおか在宅クリニックでは1年間の新規訪問患者数が約270、在宅看取り数が約160にのぼる。つまり毎週、新患が5件と看取りが3件ということになる。ホスピス医としての山岡氏への地元の信頼が厚いこともあり、終末期の患者など重症者を紹介されることが多く、在宅移行してから1〜2カ月という短期間で看取りに至るケースが非常に多いためだ。そういった背景のなかで、院内のMCSタイムラインは用途別にグルーピングして活用されている。「処方せん・書類関係連絡帳」には医師、看護師、事務のそれぞれが気になったことを書き込んだり、処方せん、検査データ、保険証などの各書類を画像で共有したりしている。「医療法人カーサミアスタッフ連絡帳」では併設の訪問看護ステーションのスタッフも加わり、その訪問看護ステーションが関わっている患者の情報を共有している。「今ではこれがないと仕事にならない」(山岡氏)というように、1日のほとんどを訪問診療に費やす在宅医にとって、いつでもどこでも患者の状態を確認できるツールは手放せない。特に重宝しているのは処方箋のやりとりだと山岡氏と加藤氏は口を揃える。

患者の状態に合わせて薬の種類や量を一部変更するなど、訪問診療時に処方箋を修正することはよくある。その際、山岡氏が処方箋に手書きで修正を加えたものを写真に撮りMCSの「処方せん・書類関係連絡帳」にアップすると、その画像をもとにクリニックの事務スタッフが電子カルテ上で処方箋を修正。修正した処方箋を山岡氏が再度チェックし間違いがなければ薬局にファクスする。こうすれば薬剤師がすぐに薬を準備でき、処方箋の原本は患者の手元にあるので、患者や家族は待つことなく薬を入手できるのだ。「MCSがなかった頃は、処方箋の変更内容を先生が電話で口述するのを聞いて事務のスタッフが修正する、というやりとりが1日に何件もありました。このやり方では、どうしても聞き間違いなどのミスが出てしまいます。今では画像で確認できるので間違いもなくなり、不安やストレスもかなり軽減されました」(加藤氏)。

MCS使い始めてから、とにかく「紙に振り回されなくなった」(加藤氏)。以前は検査データや紹介状など大切な書類が届いた時にクリニックまで取りに戻ってきたり、それができないときは事務スタッフが電話で読み上げたりしていたという。また、訪問先で患部の写真を撮っても、それをやり取りする手段がなかった。MCSなら書類も写真も簡単に共有できるため、大幅に仕事のロスが軽減された。また、最近では外部機関に検査を依頼すると2時間ほどで結果が送られてくるので、例えば輸血が必要なケースでも、検査データをMCSにアップしてもらえば迅速に対応ができるなど、患者へのメリットも大きい。

かつて他のICTツールを検討したこともあったが、保険情報をはじめ入力すべき患者情報が膨大で、メンテナンスの負担が大きいと加藤氏は感じた。「訪問診療で必要なのはそういう情報ではなく、今の患者さんの情報。生きている患者さんの今の状態が見たいのです」と山岡氏。まさに”今の患者の情報”がMCSによってどこにいても手に入るようになった。

情報共有するだけでなく、信頼関係を築くツールとして

やまおか在宅クリニックのほぼ全スタッフが、MCSのプロフィールで顔写真をアイコンにしていて、連携する他の施設や事業所にも、なるべく顔写真を使ってもらうように促している。関わるスタッフが多い分、医師と看護師、看護師と薬剤師など、スタッフ同士がお互いに顔を合わせる機会は少ない状況において、たとえアイコンの小さな画像であっても顔が見える意味は大きいとの考えからだ。特に訪問看護ステーションの看護師は人数が多いため、顔写真があると助かるという。

「同じ書き込みでも、顔写真が付いているとその人から直接言われているような気がします。『先生、これお願いします』と書かれていると『ハイ、わかりました』って言いたくなる(笑)。MCSはあったかい、ただの機械じゃない。電話やメールよりもずっと人の温もりを感じますね」と話す山岡氏。冒頭の患者の誕生日に花束を贈るエピソードのように、クリニックのポリシーは”心の通った在宅医療”だ。医療・介護スタッフと患者・家族の関係はもちろんのこと、医療・介護スタッフ同士の心の通い合いも大切にしている。

クリニックと多職種との連携については、施設や事業所単位でそれぞれ自由グループを作り、お互いのスタッフが誰でも参加できるようにして情報共有と連絡の手段としている。これらのタイムラインは”必ず何かを書き込まなければならない”ではなく、”困ったことや気づいたことがあったら、いつでも誰でも書き込んでいい”というスタンスで活用している。これならICTツールに不慣れなスタッフにとっても負担は少ない。緊急の場合は電話も併用して対応しているので、必要なときに、必要な情報が過不足なく医師に伝わるわけだ。

山岡氏は移動中にMCSの確認をすることが多いため、モバイル端末でアプリ版を利用している。プッシュ通知が便利だといい、スマホ画面を見てアイコンにお知らせのマークが付いていたら、なるべく早くチェックする。「了解ボタンは、誰が了解したのかがわかるのがいいですね」という山岡氏、自身は了解ボタンだけでなく、書き込みに対してひと言は返信するようにしているという。誰が見てくれたかがわかるだけで、発信した側は安心すると実感しているからだ。「ドクターからのコメントや了解ボタンというのは、現場スタッフの力になるし、安心感やモチベーションにつながると思います。私が一番良かったと思ったのは、患者さんが亡くなられた後に、院長が薬剤師さんに感謝のメッセージを送っていたときです」(加藤氏)。MCSがなかった頃には、こうしたやりとりは考えられなかった。

クリニックとMCSでつながっている有料老人ホームの場合、しばしば施設管理者が状況報告をアップすることがある。たいていは2〜3日のうちに看取りになりそうな患者がいるときで、施設スタッフは不安な思いで患者を見守りつつ、1日の様子をMCSで報告する。タイムラインを見た山岡氏は何かあればすぐに連絡をするし、問題がなければ「了解しました」とコメントを入れるので、施設の管理者はとても安心してくれるという。「こちらから報告をお願いしているわけではないのですが、困った時や不安な時に報告がきます。以前は同様の報告書が手書きファクスで届いていたんです。それで、MCSのことを話したら『先生に伝えることができるなら、ぜひ導入したい』とお願いされました」(加藤氏)。

また、21歳、男性、神経難病の患者のケースは、山岡氏が患者と直接つながっている例のひとつだ。会話はできないが文字入力はできるため、以前はメールでコミュニケーションをとっていた。現在はMCSでつながっていて、メンバーは山岡氏と院内看護師だけという小さなグループだ。患者は日々の他愛ない様子を写真付きでアップすることもあれば、面と向かって言いにくいナーバスな内容を山岡氏だけに伝えてきたこともある。「患者さんにも言いたいけれど言えないことがあるでしょう。彼の場合はMCSがあったから伝えてくれたのかもしれません。メールよりずっと手軽ですから」(山岡氏)。

「大分市全体をホスピスに」するために他の在宅医とも連携を

大分の在宅医療・在宅緩和ケアのパイオニアである山岡氏は、自身のクリニックで在宅医療・在宅緩和ケアに取り組んできただけでなく、長年、大分県緩和ケア研究会の代表世話人としても積極的に活動を行なっており、県内外を問わず各地でセミナーに講演にと飛び回っている。常に移動中といっても過言ではない多忙さだが、今では時間も場所も問わずMCSで患者の様子を確認できるので、250人以上の患者を抱えていても安心してどこへでも出かけ啓蒙活動に力を注げるようになった。

「大分市全体をホスピスに!」という大きなテーマを掲げる中、在宅医療・在宅緩和ケアの輪をもっと広げるために、今後は地域の他の在宅医との連携をさらに充実させたいと考えている。そうした医師同士の連携においても、情報共有効率化と信頼関係強化の両方を実現できるツールとしてMCSが幅広く活用されることが望まれる。

取材・文/金田亜喜子、撮影/松原利広