ICT多職種連携が腹膜透析をよりユビキタスな医療へ(鹿児島・姶良市)

鹿児島県のほぼ中央、鹿児島空港に近い姶良市にある加治木温泉病院は、一般病床・療養病床・介護医療院と合わせて350床を備え、地域に密着した医療介護サービスを担っている。別棟に腎センターを設けるなどかねてから透析治療には力を入れており、市内だけでなく近隣市町からも多くの慢性腎臓病患者が治療に訪れるが、特徴的なのは腹膜透析センターの存在だ。2017年に同院に赴任した医師の松本秀一朗氏(腎不全外科長・腹膜透析センター長)は、日本ではまだ普及率が低い腹膜透析治療を、ここ鹿児島で積極的に推し進めている。松本氏と看護師の益満美香氏(外来副主任・慢性腎臓病療養指導看護師・CAPD認定指導看護師)に、国内における透析治療の現状、ICTツールの活用による腹膜透析普及の可能性について聞いた。

事実上、血液透析一択。日本で普及が進まない腹膜透析

現在、33万人を超える透析患者のいる日本は、世界一の透析大国である。透析患者の高齢化も著しく、透析を続けたまま終末期を迎える患者は増える一方だ。いま「透析患者」とひとくくりに紹介してしまったが、はじめに慢性腎臓病の治療法についておさらいしておこう。腎代替療法には大きく分けて腎臓移植と人工透析の2つがある。医療技術の進歩によって腎臓移植は予後の良い治療法として確立しているが、日本では十分なドナーの数が確保できておらず、現在では15年以上も待たなければならない状態だ。そのため、最終的に腎臓移植をゴールとして、ドナーを待つ間を透析治療でつなぐ患者も多い。透析治療には血液透析と腹膜透析の2種類があり、もちろんそれぞれにメリット・デメリットはあるが、簡単にその違いをまとめたのが下の表だ。

「人工透析は20世紀に人類が手に入れた最高の技術のひとつです。だからそれを享受するのはとても大切なこと」と前置きしつつ、松本氏は血液透析治療の患者への負担は決して軽視できないと話す。「毎週3回、決まった時間に透析室へ通い、その都度太い針を刺され、数時間ベッドに横たわって治療する。多くの場合、透析室というのは仕切りもなくたくさんのベッドが並んでいて、プライバシーが守られていない。食事や水分の制限もあり、日常生活も大変です。そういう生活がずっと続くのです」。さらに深刻なのは高齢者に対する血液透析治療の問題だ。シャントの造設には心不全や認知症のリスクがあることがわかっている。2009年にはアメリカの『The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE』誌で、高齢者は血液透析導入期を境にADLが低下するとの論文が発表された。それによれば、血液透析を導入した高齢者の場合、1年後にADLを維持できた患者はわずか13%、1年以内に約半数が死亡するという。「高齢者は透析中にショック状態になることがあり、そうなるとそのまま入院です。この病院にも30人ほど高齢の入院透析患者がいますが、そのほとんどが認知症。こういう患者さんが全国にたくさんいて、年間の医療費は1人あたり1000万円ともいわれています」という松本氏は、そもそも高齢者への血液透析治療には無理があると考えている。

一方、腹膜透析は在宅での遠隔治療が可能であり、通院も月1回程度、食事制限も少なく、血液透析に比べて患者の自由度はかなり高い。加えて高齢者の心不全や認知症のリスクは低いことがわかっている。そのため諸外国では腹膜透析の普及が進みつつあり、先進国では約20%にまで普及率が伸びているが、日本での普及率はわずか3%程度にとどまっている。というのも、今の日本では事実上、ほぼ血液透析一択という状態だからだ。また、「腹膜透析は血液透析にくらべて治療費も安価なので、発展途上国では先進国以上に普及しています」(松本氏)というように、腹膜透析が普及すれば医療費削減の面でもメリットは大きいはずだ。それにもかかわらず日本で普及が進まない背景は複雑だが、大きな理由のひとつとして、松本氏は医療者側がこれまで患者に対して腹膜透析というオプションについてきちんと伝えてこなかったことを挙げる。「医療の現場では常に患者さんと医療者の間で情報の非対称性があり、なかなかキャッチボールは難しい。そのため、かつては”インフォームド・コンセント(十分な情報を得た上での合意)“と言われていましたが、今は“シェアード・ディシジョン・メイキング”、つまり“患者さんと医療者が一緒に決定をシェアしよう”という考え方になっています。医療者というのはワインのソムリエと同じで、数ある治療法の中から患者さんが治療法を選べるように、その人に最適な治療法を勧めるのがプロの仕事なんです。腎臓病の患者さんに対しても、まずはきちんと治療法の選択肢を伝える必要があるのに、日本では選択の余地を与えられずに血液透析になるケースがほとんどです。なぜなら、患者さんだけでなく、医療者の間でさえ『透析=血液透析』という考えが浸透してしまっているからです」。そしてもうひとつ、在宅医療ための地域連携が十分に整っていなかったことも、腹膜透析治療の普及を妨げてきた。特に自分で治療を行うことが困難な高齢者の場合、地域の医療介護支援なしにはこの治療法は成り立たない。高齢者には腹膜透析がいいとわかっていても、地域の受け皿がないために導入にいたらないケースが多々あったのだ。

しかし、最近になってこの状況は好転してきている。「この10年くらいの間に多くの人がスマホやタブレットなどの端末を持つようになったこと、そして政府主導で高齢者の医療は病院ではなく地域へ返そうというトレンドができたこと。これが腹膜透析にマッチしたのです」(松本氏)。さらに、厚生労働省も高齢化に伴う入院透析患者の増加問題を重く見て、平成30年度の診療報酬改定において腹膜透析や腎移植に資する取り組みや実績を評価することが盛り込まれた。これにより腎不全の患者に対して腎移植・腹膜透析・血液透析の3つの治療法を示し、それぞれのメリットとデメリットを説明するという流れができてきたことから、昨年初めてわずかながら腹膜透析の患者数が増えたという。

松本氏は自身がセンター長を務める腹膜透析センターでは着々と実績を上げており、現在、同センターで腹膜透析を受けている患者数は約70人。「実質、センター内では私と看護師(益満氏)の2人だけで診ていて、これは全国から注目されています。血液透析で70人を治療するには大規模な施設と多くの人員が必要で、ものすごい経費がかかります」(松本氏)。これだけの患者数に対応するために必要不可欠なのが多職種連携による在宅医療システムであり、そこで威力を発揮するのがICTツールである。松本氏はかなり早い段階から腹膜透析治療におけるMCSの有用性には注目していたといい、「6年前に鹿児島に赴任して、腹膜透析のプログラムをセットアップした時から、中野一司先生(鹿児島市・ナカノ在宅医療クリニック院長)とICTを使ってチームを組んでやっていこうと取り組んできました」。中野氏といえば在宅医療におけるICT活用の先駆者的な存在で、松本氏がタッグを組むには最適の相手だ。現在、同センターとナカノ在宅医療クリニックを中心にMCSで連携を図り、在宅で治療を進めているケースが4〜5例あるというので、現場の様子を聞いてみた。

MCSを活用した病診連携により広がる腹膜透析治療

患者が腹膜透析を導入してから家に帰るまでのフローを簡単に紹介しよう。腎代替療法について説明した上で患者が選択し、治療法が腹膜透析に決まると、その患者の居住地域、家族背景、介護力、患者自身の能力などを検討する。その結果、訪問診療が必要と判断された場合は、患者の居住地や性格などに合わせて、退院後に連携する在宅診療所や訪問看護ステーションなどを決める。そこまでの準備が整ったら入院してカテーテルを埋め込む手術をする。入院してすぐに連携する全スタッフが集まり、「退院前調整会議」を開いて退院後の治療方針を決め、手術が終わると退院前にもう1回顔を合わせる。MCSの患者グループを作り、多職種を招待するのはこのタイミングだ。患者は入院中に透析液交換など操作手順のトレーニングを受け、順調にいけば2〜4週間後には退院、最初の外来診療はその1〜2週間後、問題がなければそれ以降の病院通いは月1回でよい。退院直後は不安が多いため、松本氏は全ての患者に退院後2週間は毎日訪問看護を入れ、安心して在宅での治療をスタートできるようにサポートしている。「このように、1カ月に12回通院治療する血液透析の患者さんと、1〜2回の通院で済む腹膜透析の患者さんでは、診療密度に大きな差があります。その差を埋めるのが訪問看護師さんであり、医療必要度の高い患者さんでは在宅医の訪問診療。そうすると非常に医療の質が上がるのですが、情報がバラバラになってしまう。それを統合するのがMCSの役割です」(松本氏)。

在宅での腹膜透析治療にはいろいろな方法があるが、松本氏が担当するほとんどの患者には、就寝中に機械を使って自動的に行う方法(Automated Peritoneal Dialysis=APD)を導入している。就寝前に透析液をセットした機械を体のチューブにつないでスタートボタンを押すだけと、操作はいたってシンプル。これで寝ている間に自動的に透析が行われ、朝起きたら終わっているという仕組みだ。機械はコンピュータ制御され、クラウドを利用した遠隔モニタリングシステムによってすべての患者の透析の状況が医療者側の端末で確認できる。トラブルがあればアラームやフラグで通知されるので、医師や看護師のスマホから遠隔でプログラムの微調整を行うことも可能だ。「その日の透析が終わったら朝、スマホやタブレットで私たちが状態をチェックします。アラームが何度も鳴った時などはMCSか電話で連絡して詳しく確認します。遠隔モニタリングシステムへのログイン権限を持っているのは松本先生と私だけなので、画面のスクリーンショットをMCSにアップして中野先生や訪問看護師さんと共有することもよくあります」(益満氏)。

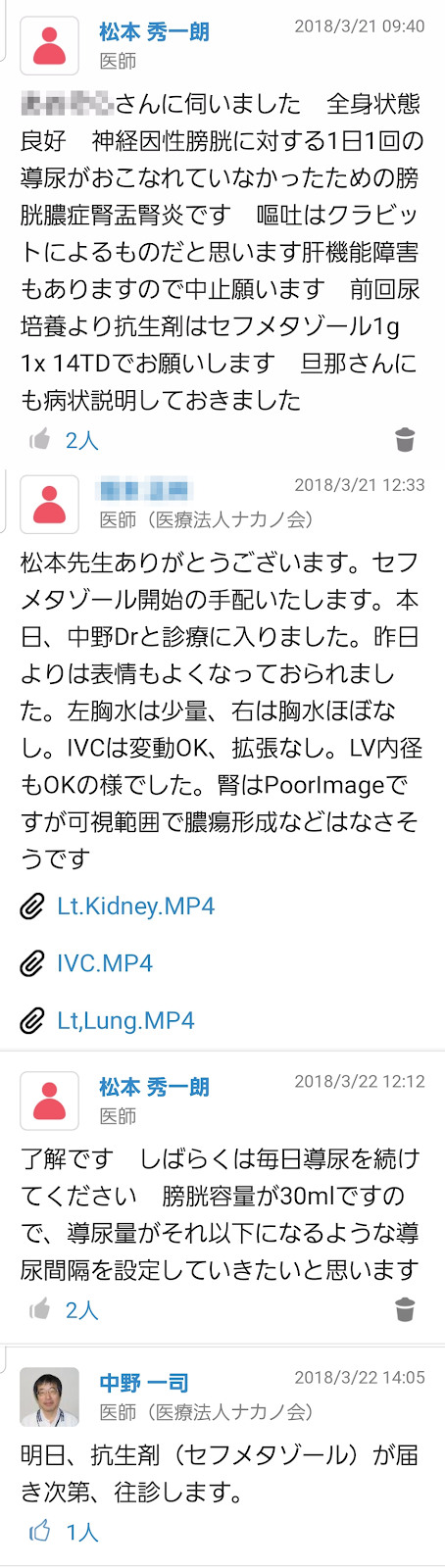

平均的なMCSでの情報のやり取りの頻度は、訪問看護を導入してすぐの時期は1日1回、その後は自身で操作できる患者で週に1〜3回、訪問看護師や家族がアシストしている患者では週に1〜7回といったところだ。普及率の低い腹膜透析治療については慣れていない訪問看護師が多いため質問されることもよくあり、気づいたら返事をしておく。といっても、松本氏自身がMCSにログインするのは1日1〜2回、了解ボタンを押すだけということも多く、細かい対応は益満氏に任せている。画像や動画の添付もかなり有効といい「カテーテルの出口部の状態や、尿の色、廃液の色の写真、エコーの結果などをMCSで共有します。言葉よりも画像や動画のほうがかなり多くを伝えられますから」(益満氏)。このほかICTツールを使い慣れていないスタッフには、ノートに手書きした情報を写真に撮ってMCSにアップしてもらうという使い方もしているという。

在宅医の中野氏とも、ちょっとしたことで頻繁にMCSで連絡を取り合っている松本氏は、在宅医から事前に情報が入っていることが月1回の外来診療時に非常に役立つと話す。「訪問看護師さんが採血も事前に済ませてくれており、検査結果も分かっているので、患者さんが外来に来た時には私たちは予習ができていて、対応がすでに決まっているからすごくスムーズ。入院が必要なら準備しておくことも可能です」(松本氏)。すべての情報が主治医と看護師に伝わっていることがわかっているので、患者は外来を受診するとき、何度も同じ説明をする必要がなくなる。「私たちに伝えたいことがあっても、来院時には忘れていることもあります。だから事前に訪問看護師さんから『こういうことを聞かれていました』という情報があれば、私たちもそれに対するお返事を用意しておくことができます」(益満氏)。このような無駄のない診療ができるからこそ、1人で70人もの患者それぞれに質の高い医療を提供することができると松本氏は断言する。「MCSがなかったら、これだけの患者を受け持つのは不可能です。安心して在宅医療を受けるためには、人・場所・時間・データを繋ぐ“コネクテッドヘルスケア”が求められますが、MCSはそのためにとても役立つツールです。患者さんや訪問看護師さん、在宅医や私たちをコネクトして、診療ギャップ、看護ギャップを小さくしてくれる。そして、患者さんや腹膜透析治療の経験が少ない訪問看護師さんの不安を解消してくれる。また、中野先生や私とつながっていること自体が、訪問看護師さんと患者さんの信頼関係を支えている面もあります」(松本氏)。現在、患者の多くが高齢ということもあり、MCSで直接患者と繋がっているケースはない。連絡を取る場合は電話が多いというが、マイナートラブルのやりとりには断然MCSが便利だと松本氏。今後はMCSを使って患者ともコミュニケーションを取りたいと考えており、そうなれば患者からの直接の電話は減るだろうと話す。

高齢の患者や遠隔地の患者の治療に光明

こうして鹿児島県内の松本氏と中野氏がカバーする地域ではMCSによる多職種連携が可能になり、慢性腎臓病を抱えていても在宅でQOLあるいはADLを維持したまま透析治療できる道が拓けた。松本氏は腹膜透析だけでなく多くの血液透析も行っており、すべての慢性腎臓病患者に腹膜透析を勧めているわけではないが、血液透析から腹膜透析への移行が望ましい患者には、ぜひ提供したいと考えている。若い世代の患者は仕事を辞めずに済むし、高齢者にとってもデイサービスに通ったり趣味を続けたり、それまでの生活リズムを維持することができる。「ライフスタイルを維持したいという考えの患者さんは、腎移植の登録をしておいて腹膜透析治療を受けるのが理想的だと思います」(松本氏)。また、血液透析から腹膜透析への移行は終末期透析といって緩和ケアの選択肢のひとつでもある。そのため、センターの連携先には高齢者施設も増えており、担当する腹膜透析患者の最高齢は97歳だ。こうした高齢者のニーズはもっと増えるだろうといい、それに対応するためにはMCSのようなツールが絶対に必要、と松本氏はあらためて強調する。

自分で頻繁に病院に通えなくても治療できるということは、アクセスの悪いところに住む患者にとってもメリットは大きいはずだ。「腹膜透析というとかつては大学病院や都会の大規模病院でしか行っていませんでした。けれども本当に必要としているのは、容易に病院に通えない山奥や離島などの患者さんです。在宅で遠隔サポートも受けながら治療できる腹膜透析は、山間部で不便だけれど、高齢になっても住み慣れた地域で死ぬまで過ごしたいというお年寄りを支えることができる。在宅での看取りも可能になるのです」(松本氏)。広範囲にわたって患者を治療できるというのもこの治療法の特徴であり、オーストラリアやニュージーランド、カナダなどのカバーエリアの広い地域で普及しているという。実際、松本氏の担当患者の中には奄美大島在住の患者もいる。川畑清美さん、52歳女性、治療は全て自分でできるためトラブルがほとんどなく、今のところMCSでは繋がっていないが、本人とのコミュニケーションツールとしての導入は視野に入れている。「治療しながら元気にお店を営んでいらっしゃいます。月1回の通院で、普段はインターネットで治療の結果をチェックしているので、遠くで治療している感覚がありません。たとえ380キロの距離があっても、台風が来ても、普通に治療が続けられるので」(益満氏)。

こうした取り組みに関心を持ち視察に訪れる医療関係者に、松本氏は必ずMCSを紹介するという。また、益満氏もCAPDナースの勉強会の際には、自身の経験を元にMCSの有用性を伝えるプレゼンを行うなど、積極的に周囲に働きかけている。最後に松本氏はこう結んだ。「MCSを導入したからこそ、これまでできなかった患者への腹膜透析治療が実現しました。時代遅れの医療にとらわれていては一歩も前に進めません。これから医療のICT革命がまだまだ起きていくでしょうし、海外では実際に起きているのですから」。

取材・文/金田亜喜子、撮影/小森園 豪