「経口抗がん剤の服薬管理と副作用マネジメント」(大阪・堺市)後編

【前編はこちら】

「経口抗がん剤の服薬管理と副作用マネジメント」(大阪・堺市)前編

訪看ステーションとの連携が医療と介護の橋渡しに

患者グループに医療側として参加しているのは、院内の医師、薬剤師、外来看護師なのだが、抗がん剤治療の開始と同時に、介入依頼した訪問看護ステーションに病院側から声をかけて登録してもらったケースがあった。「これまで訪問看護師さんとの情報のやり取りはごくたまに手紙が届くくらいで、ほぼありませんでした。地域で診療されているクリニックの先生には、こういう方針でこんな治療をしています、薬はこれこれです、という手紙をこまめに書きますが、訪問看護師さんに報告することはあまりなく、薬を変更しましたとか、何日まで飲みましょう、というのも伝わりにくいところがありました」。

患者自身からの説明も正しくないことがある。「何だかよくわからないけれど点滴の治療を受けています、くらいの情報しか伝わらないことがあるんです。薬のことにしても、しっかりしている患者さんであればきちんと説明できるのでしょうが、訪問看護が入るような患者さんはご高齢でもあり、正確な情報が看護師さんにもこちらにも伝わらないことが珍しくありません」。

訪問看護ステーションがMCSのグループに参加することで、医師や薬剤師の指示を正確に把握してもらえるようになったのは大きなメリットだが、医療側にとっても得るものが大きかったと川端氏は言う。「普段患者さんがどういう生活をしているのか、どんな状況で過ごしているのか 、について訪問看護師さんを通じて知れるようになったのは非常に有意義なことでした。日常生活の細かな情報は病院のスタッフのみでは把握しづらいですが、QOLを考慮した治療を行う上で非常に重要なのです」。

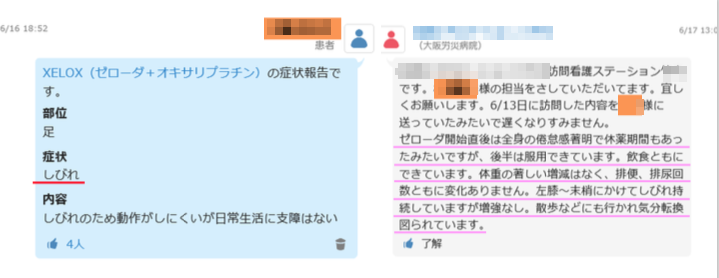

82歳の男性患者から、副作用として「しびれがあって動作がしにくい」とのコメントがあり、MCS上にアラートが表示された際、すぐに訪問看護ステーションから「散歩にも行けている、飲食もできていて体重の増減もない」という書き込みがされたケースがあった。「アラートを見て心配しましたが、訪看さんの書き込みによって、実際は悪影響が出ていないことが確認できてホッとしました。他のケースでは、家に帰ったらほぼ寝たきりなのに、病院に来たときだけ頑張って元気に見せる人もいます。そういった、『本当はどう暮らしているのか』という情報を知れるメリットは大きいですね」。

患者や患者家族の声が伝わる

服薬・副作用管理を主目的として始めたMCSだが、患者や家族の生の声も聞けるようになった。「家族も参加しているMCSのグループがあるのですが、患者の息子さんが仕事の関係であまり診察に付き添って来ることができない。MCSのコメントで『治療はどうや、頑張れよ』と励ましているのを知ったことがあります。私が副作用のアドバイスをしているのも息子さんは見ていますから、診察に同行していなくても、治療に一緒に関わっていると感じているのかな、と」。医師や薬剤師が毎日見てくれているという安心感もある。「患者さんが辛そうにしていて、治療がうまくいっているのだろうかと思うこともあるでしょうが、医師が毎日見て『了解ボタン』を押しているのがわかれば、家族も『ちゃんと治療が進んでいる』と思ってくれているのかなと感じます」。

毎日『感謝です、感謝です』とコメントしてくれる患者もいるという。なかなか会う機会がない家族の言葉や、面と向かってはなかなか聞けない患者の言葉を知ることも、グループに参加しているスタッフのモチベーションアップになった。薬剤師の山下氏も「来院時に家族の方が付き添っていないと話をする機会もありませんから、家族の思いがわかるのはありがたいですね。これまで以上にきちんと副作用が出ないように見てこうと改めて感じています」と語ってくれた。

医師のコメントを読むことがスタッフの教育に

川端氏が臨床を始めた頃、上級医が患者にどう話しているのかを聞くことが非常に勉強になるという経験をした。「『こんな時は患者さんにこういう言い方をすればいいのか』『この表現は自分でも使える!』など、たくさん学ばせてもらえました。それと同じように、私が患者さんに服薬指導をどのようにしているか、IV期と伝えられた患者さんの不安をどう取り除いているのかなどを、チーム全員に見てもらえます」。

『無理なく日常生活を維持しながら治療できるようにチームで支えるから』『一人じゃないですよ、みんながついていますよ』という声かけや、『黄色信号になったら薬は止めましょう』というわかりやすい表現の仕方など、チームが医師から学ぶことは多い。「患者さんの不安を取り除くための声かけを読むことが、とてもためになります」と薬剤師の山下氏も証言する。「休薬の基準はチームとして設定しているのですが、そこを患者さんごとにきちんと見ていく役割も薬剤師が担当するようになり、患者さんをフォローする責任感がより強まりました」。チーム全員が患者の状況を逐一目にすることで、みんなで患者を支えているという意識も強固になった。

緩和治療のQOLを高め、超高齢社会に備える

現在、MCSでの副作用マネジメントの対象は、主には進行再発のIV期の患者だ。やりたいことや生活の質を担保しながら無理なく治療を継続し、病気をコントロールすることが目標なので、患者の生活を知り、患者の“声”をしっかり聞くことが重要だと川端氏は考える。「日本全体が超高齢社会になるのも目前です。そうなった時に、地域での生活を維持しながら抗がん剤治療を無理なくやっていく、QOLを高める助けにMCSがなってくれるといいですね」。

しかし課題もある。現状、MCSでのアクティブ患者数は4〜5人。「通勤時などにスマホを見て、問題がなければ『了解ボタン』を押すだけ。気になることがあった時だけコメントを入れているので、負担は感じません」。しかしそれをどこまで広げるか。「今も考えてはいるのですが、これを院内全体に広げるとなった時、患者数がいきなり増える。今は患者さんの数が少ないので質の高い介入やチェックができていますが、範囲を広げた時に、この質を担保できる体制を整えられるかが気になるところです」。

また、スマホやPCに慣れていない患者は入力が困難だったり、そもそも機器を持たない患者には対応できないという問題もある。どちらも難しい課題ではあるが、「患者によりそう」という考えで始まったこの取り組みが少しでも広がることを願ってやまない。

取材・文/清水真保、撮影/貝原弘次

【前編はこちら】

「経口抗がん剤の服薬管理と副作用マネジメント」(大阪・堺市)前編