急性期病院が取り組む訪問診療と多職種連携(東京・杉並区)後編

【前編はこちら】

急性期病院が取り組む訪問診療と多職種連携(東京・杉並区)前編

知りたいのはバイタルではなく患者・家族の思い

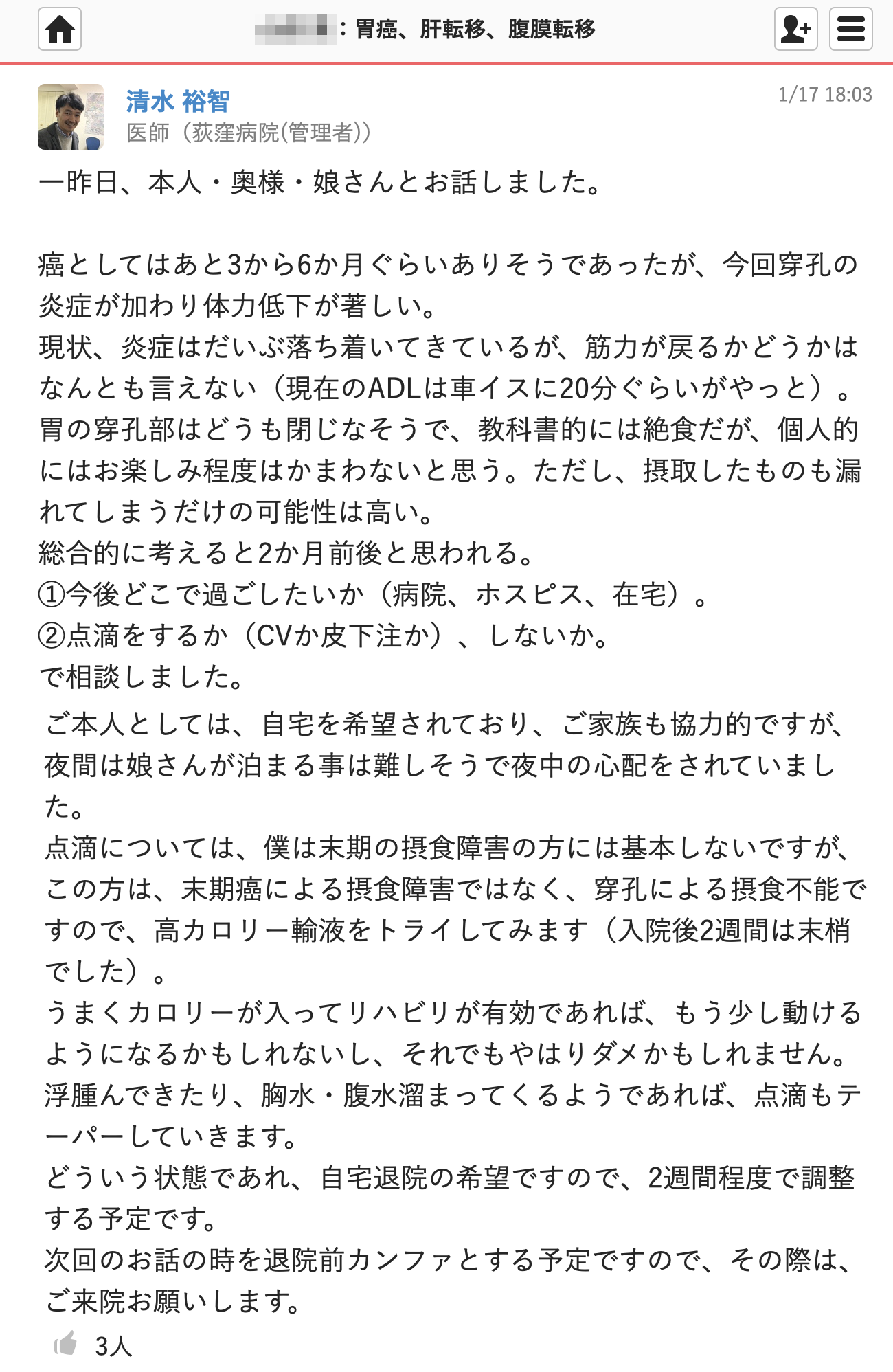

清水氏はMCSのタイムラインで看取りに至るまでの経過を詳しく伝えるのだが、それによって現場のスタッフは心の準備ができ、とても助かるという。「たとえば清水先生が『あと数日かもしれない』と書き込むと、ヘルパーやケアマネたちは覚悟を持って訪問できます。この安心感は大きい。どんなことがあっても現場のスタッフは落ち込んだり罪悪感を感じたりしなくていい、と思えます。MCSで清水先生と繋がってから、みんな自信と誇りをもって仕事に臨むことができるようになりました」(戸嶋氏)。

慢性疾患の患者を主にケアする現場の多職種は看取りの経験が少なく、人がどういう経過で最期を迎えるかがわからないことが多い。患者の看取りを経験したヘルパーがかなりショックを受けてしまうこともあり、以前はそれを介護職チームだけで対応していたという。「そこに清水先生や看護師さんたち医療者が入ってくれることは大きい。自分たちだけでは癒せない部分がカバーされ、現場はすごくやりやすくなりました」と戸嶋氏。清水氏がタイムラインに「今日はこういう状態でした」「あと数日かもしれません」「患者さんにこういう話をしました」など詳しく書き込んでいたのは、当初は単なる情報共有のつもりだったというが、実はそれが多職種にとってはとても有用な情報だったわけだ。「そうやってケアマネさんやヘルパーさん、訪看さんたちが覚悟を持ってくれれば、僕の仕事は終わったようなものです」と清水氏は笑う。

これとは反対に、多職種の細かな書き込みが清水氏の仕事を支えているという側面もある。医師に話せなかったことを訪問看護師やヘルパーには話せる、という患者や家族は珍しくないのだが、そういう話の内容や、多職種が目にした患者の小さな変化にこそ、看取りまでの過程で大切なことが隠れていることもある。「僕が知りたいのはバイタルではなくて、今日の患者さんの気持ちとかご家族の思いなんです。そういう情報をやりとりするのにMCSはとても有効。僕が聞けなかったことを多職種のだれかがMCSで共有してくれたら、明日その話を聞いてみよう、となる。それがなかったら、1人1人の患者さんの思いを理解することはできません」と清水氏。そうしたきめ細かい対応の積み重ねが、納得のいく在宅看取りに繋がるのだろう。

重要なのは最初に死を覚悟してもらうこと

急性期病院の外科医として多くの患者の終末期医療に携わってきた清水氏が訪問診療科を始めた根底には「人生の最期の時くらい過ごしたいところで過ごしちゃダメなの?」という思いがあった。そんな清水氏にとって、在宅医療イコール「看取り、ないしは医療からの卒業」であり、訪問診療科では主に終末期の患者を対象としている。そのため、現在の清水氏の患者・家族との関わりそのものが、全てACPの過程であるといっても過言ではない。「最初から一切入院しませんと断言している患者さんは5%ぐらいしかいません。ほとんどの人は心配で、そこまで割り切れない。なぜなら初めての経験だからです。でも、僕たちが会話やサービスを通して『家でもちゃんと最期まで過ごせる』という安心感を与えられて、信頼関係を築くことができれば、入院したいという人はいなくなる。無理に入院させないのではなく、『入院したらできること』と『在宅でできること』の区別をきちんと話した上で、患者さんとご家族が在宅を選ぶのです」と話す清水氏。在宅医療への考え方を聞く中で、いくつかの興味深い症例について話をしてくれたので、その概要を紹介しよう。

- ケース1 97歳女性、高血圧。インフルエンザにて約1週間入院したところADLが低下、帰宅後ほぼ寝たきりの状態になり訪問診療介入。初回訪問時はほぼ寝たまま、かろうじてポータブルトイレに移れる状態で、降圧剤、痛み止めなど8種類の薬を処方されていた。できるだけ動くこと、食事の制限は不要、デイサービスや訪問リハを早急に再開するよう指導、その後、薬を2種類に減らす。その結果、約半年後にはポータブルトイレもやめ、家の中を普通に移動できるようになった。

- ケース2 84歳男性、心不全・慢性腎不全(ステージIV)ほか。摂食ゼロのため在宅で補液するも管理困難。せん妄・発熱により荻窪病院に救急搬送され入院するとADLが低下、車椅子移乗全介助・無気力・うつ傾向のため退院にあたり訪問診療介入。入院時の処方は10種類以上だったが、3種類に減薬。その結果、せん妄は消失、屋外のみ車椅子で室内の歩行はできるようになった。

- ケース3 92歳女性、要介護3。もともと荻窪病院訪問看護介入の患者。尿路感染症・発熱・食欲不振などで4カ月の間に4回の入退院を繰り返し、4回目退院後に訪問診療介入。当初、処方薬は10種類以上、寝たきりで寝返り不可、食事摂取は1割程度、日中はほぼ傾眠状態。胃ろう等の処置はせず在宅で普通に過ごすことを勧め、4種類に減薬。その結果、摂食量が少しずつ増え、補助的に使用していた栄養剤を終了、デイサービスや訪問リハも再開し、前回退院後2年間再入院なし。

これらのケースはすべて在宅看取り目的の介入だったのだが、3例とも患者は自宅で元気に過ごしているという。「この患者さんたちに対して、僕は治療をしていません。薬をやめただけ。ただ、この時に一番大切なのは最初にご家族にしっかりと説明して、患者さんの死を覚悟していただくことなんです」と清水氏。こうした関わり方は患者・家族、そして多職種からの絶対的な信頼なしにはできないことだ。

急性期病院が在宅医療に取り組む意義

現場では、実際のところ急性期と慢性期には明確な境目があるわけではない。慢性期が増悪すれば急性期だし、急性期が安定したら慢性期だ。急性期病院と慢性期病院・在宅医と役割分担と言えば聞こえはいいが、患者の歴史が細切れになってしまうのは否めない。患者にしてみれば“ここからは慢性期”と開業医にバトンを渡されても“切り離された”と捉えてしまうことも多々ある。「そうではなくて、僕たち急性期病院が患者さんを最期まで診るということをちゃんと示すために、病院が積極的に訪問診療に出ていくべきだと思うのです」(清水氏)。病院においてもMCSの導入で以前より医療の質は向上したと清水氏は実感している。どれだけ頻回に訪問しても終末期の患者にとっては十分ではないが、そこをMCSによる多職種連携がカバーするのは開業の在宅医と同じ。これについて看護師の田澤絵理子氏は「終末期の患者さんにとって24時間は長いですし、日々の変化が早く、いろいろなことが起こり得ます。だから、訪問看護師さんやヘルパーさんが細かい情報をMCSに書き込んでくれてとても助かっています」と話す。

また、療養支援看護師の櫻井氏は患者を訪問する機会は少ないが「私が訪問診療に繋いだ患者さんについては、清水先生にMCSの患者グループに招待してもらっています。『あの患者さんどうしているだろう』と気になるのですが、忙しい皆さんに電話で聞くのは気が引けます。だからMCSを見て様子がわかるのはとてもありがたいです」(櫻井氏)。直接関わらなくても患者のことを気にかけているスタッフが院内にいることは、現場の多職種にとっても心強い。加えて、療養支援看護師がMCSを活用することで退院や再入院時の対応スピードが上がっているという。「在宅から再入院した患者さんのケースで、『今日亡くなるだろう』というときに自宅に帰りたいということがありましたが、その日のうちに帰宅できたことがありました。これは病院でなければできなかった対応でしょう」(清水氏)。退院前カンファレンスで患者の情報が十分に引き継げないという現状がある中で、今後、病棟の看護師と地域のケアマネや訪問看護師がMCSで繋がれば、よりスムーズな在宅移行が可能になるだろうと清水氏は期待する。

最後に、病院医師の立場から病診連携について清水氏に聞くと、急性期病院の医師と地域の在宅医がMCSで繋がることについてはやや懐疑的だ。多くの患者を担当する病院の医師にとって、在宅移行した全患者グループの書き込みに対応するのはかなりの負担になるのではないかという。「今後、提供医療の質を高めるために地域の在宅医とも連携していこうとは思っていますが、本来は1人の患者さんを診る上で、何人もの医者が入ったらダメだと僕は考えています。かかりつけ医が患者さんを診るということは、その人の全身を診る、人生観から価値観から全身の臓器から全部診るということであって、そこが置き去りにされると“人を見ないで病気を見る”という医療に向かってしまう」(清水氏)。患者が必要とする在宅医療のために、どのように病診連携を図るべきかがこれからの課題といえよう。

取材・文/金田亜喜子、撮影/谷本結利

【前編はこちら】

急性期病院が取り組む訪問診療と多職種連携(東京・杉並区)前編