より多くの高齢者医療現場に栄養介入を。多職種連携×栄養管理アプリの可能性

2020年6月からメディカルケアステーション(MCS)の新機能として栄養管理アプリが追加された。これは医療介護現場における高齢患者の低栄養改善に役立てるために開発された栄養スクリーニングツールで、簡単な質問に答えることで患者の栄養状態を評価できるというもの。サービススタート当初からMCSを活用して在宅医療や地域の医療介護連携に取り組んでいる東京・豊島区の医師・土屋淳郎氏(医療法人社団創成会 土屋医院 院長)は、2020年1月に栄養管理アプリのパイロット版を導入、高齢患者への早期の栄養介入に繋げている。栄養管理アプリの活用の実際、これからの可能性について土屋氏に話を聞いた。

■PROFILE

土屋淳郎(医師)/土屋医院 院長

東京・池袋で、妹で医師の土屋知子氏とともに、祖父母、父から続く医院を継承。患者の身近なかかりつけ医として地域に根ざした医療を心がけてきた。在宅医療に力を注ぐ中で比較的早い段階からICTによる多職種連携の必要性を感じ、MCSを全国で初めて導入。豊島区医師会理事、全国医療介護連携ネットワーク研究会会長、としま医療介護連携ネットワーク研究会代表、東京都医師会医療情報検討委員会委員長。

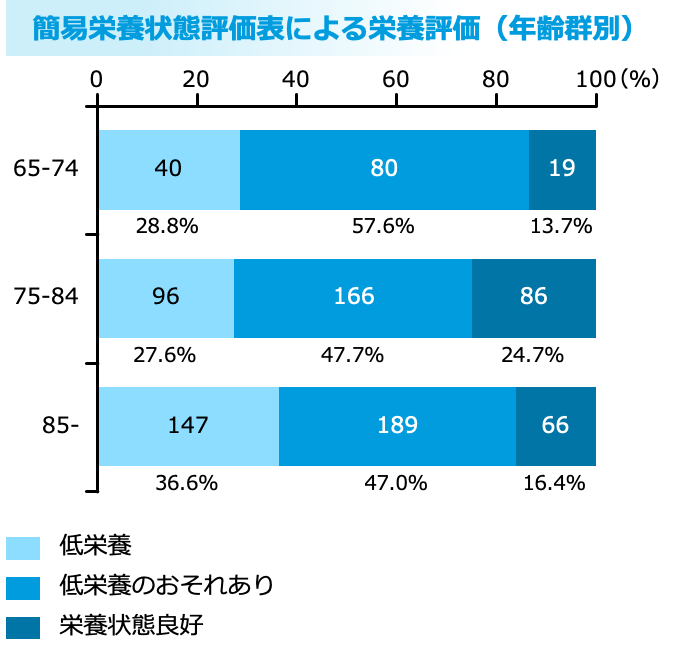

在宅療養の高齢患者の7割以上が低栄養・低栄養リスク

健常な状態と要介護状態の中間の状態のことを指す「フレイル(虚弱)」の概念が広く認知されてきた昨今、高齢者の健康維持のためのフレイル予防が地域社会における大きな関心事の一つとなっている。フレイルには身体的・精神的・社会的という3つの側面があるが、なかでも身体的側面における低栄養の改善がフレイルを断ち切る上では重要なテーマだ。ところが、在宅療養の高齢者に限った調査ではあるが、実に7割以上が低栄養あるいは低栄養リスク状態にあるという報告がある(グラフ1参照)。

低栄養は体重減少・筋肉量や筋力の低下・認知機能の低下などをもたらし、要介護や寝たきり、感染症リスクに直結するにもかかわらず、本人や家族に自覚がなく見過ごしてしまうことが多い。今回話を聞いた土屋氏によれば、医師でさえ高齢患者の低栄養の問題を見過ごしがちであるという。医師は栄養について勉強はするものの、必ずしも専門的に対応できるわけではない。そのため栄養管理が必要と分かっていても、どうしていいかわからないという医師が多いのだ。低栄養は病気とは認識されづらいが、しっかり管理しないと患者の予後にも影響し、治療の効果が出ないケースでは背後に栄養の問題が潜んでいる可能性も考えられる。「高齢だから食べられなくても仕方ない、で済まされる問題じゃない」(土屋氏)。

この問題を解決するには低栄養状態の早期発見と管理栄養士との連携によるサポートが必要で、そのためにまず現場の医療介護従事者が患者の栄養状態に目を向けなければならない。そこで開発されたのが、誰でも簡単に患者の栄養状態をスクリーニングできる栄養管理アプリだ。

土屋医院では解決の第一歩として栄養管理アプリを導入

「私たち仲間の間では3年ほど前から栄養の問題に注目していて、地域の医療介護従事者の仲間たちと、なんとかしなくちゃいけないと話してはいたんです」と土屋氏。ここでいう仲間とは「としま医介連」に参加する多職種で、中には管理栄養士も含まれる。栄養介入のためには、スクリーニング→対象患者の発見→栄養状態の評価→情報共有という流れを経て管理栄養士に繋げる必要があるが、多職種の誰もができるような簡単なスクリーニング方法や評価基準でないと現場では活用されにくい。土屋医院では以前から問題があることが分かっていた上、多職種連携によるチーム体制の構築手段が確立しており周囲に管理栄養士がいたにもかかわらず、介入の入り口となるスクリーニングや評価の共通指標がなく、出口となる管理栄養士への具体的な依頼方法が分からなかったことから、満足に対応できていなかったのだという。

看護師や薬剤師からの「患者さんの栄養状態が良くない」「あまり食べられていない」といった情報は共有できても、それがどの程度の状態なのか評価できず、管理栄養士の介入が必要かどうかも判断できなかった。実は土屋氏はかつて所属していた病院でNST(ニュートリションサポートチーム)という栄養管理をするチームのリーダーを務めたことがあったのだが、その土屋氏でさえ、経腸栄養剤を処方すること以外、これといった手を打つことはできていなかったというのが実情だ。

このような問題意識があったことから土屋医院では2020年1月、パイロット版がリリースされて間もなく栄養管理アプリを導入した。そして同時期に非常勤契約で管理栄養士を雇用している。

結果が赤だったら放っておこうとは思わないでしょう

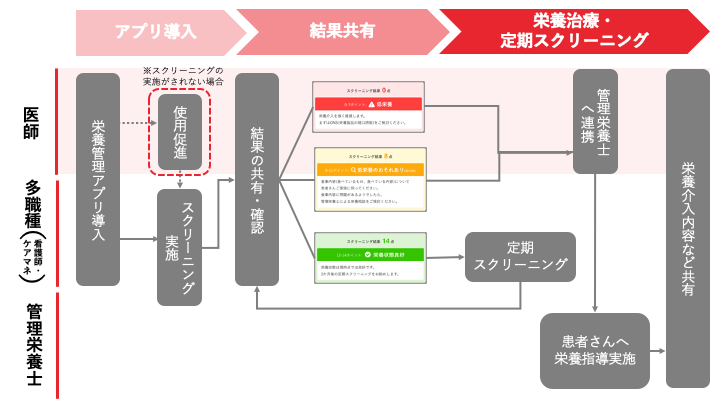

栄養管理アプリはMCSで使うことができ、6つの質問に回答することで患者の栄養状態を「低栄養」「低栄養のおそれあり」「栄養状態良好」の3段階で評価する。土屋氏にアプリの第一印象を聞いたところ「これなら看護師さんやケアマネさんなど誰でも回答できて、栄養の問題があるかないかのスクリーニングが簡単にできると思いました」と話す。また、スクリーニングの結果がすぐにスコア化され、その情報をそのまま多職種で共有できるので、次のアクションに繋がりやすくなったという。「結果が赤(低栄養)だったら、そのまま放っておこうとは思わないでしょう。これまでは経腸栄養剤を処方して、あとは体重変化を見る程度のことしかできていなかったのが、もう一歩踏み込んだ対応をしなくてはいけないと考えるようになったのです。また、ちょうど令和2年度診療報酬改定で栄養指導が算定できるようになったため、管理栄養士が関わりやすくなりました」(土屋氏)。

土屋医院では全ての在宅患者(施設入所者を含む)についてMCSのグループを作成しており、現在そのうち約20人の患者について栄養管理アプリを利用している。新規で在宅を始めた患者についてMCSの患者グループに栄養管理アプリを設定し、看護師やケアマネら関わる多職種がスクリーニングをする。その結果を土屋氏がチェックし、必要があれば管理栄養士が訪問する、というフローで運用している。訪問した管理栄養士は食事環境や栄養状態、体重変化などについて評価し、その上で改善策を提案する。こうした情報はそのままMCSで多職種と共有されるため、現場での対応はスムーズだ。これについて土屋氏は「これまで私たち医師には経腸栄養剤を出す以外の武器を持っていなかったのですが、そこに管理栄養士さんがアドバイスをプラスしてくれるので助かります。しかもMCSで共有されるので、それを見てそのまま施設のスタッフや看護師さんが対応してくれます。私たち医師はこれによって栄養について学ぶことができますし、栄養管理に不慣れでも他のスタッフとみんなで意思共有しながら対策を取れるのがいいですね」と評価する。

管理栄養士の介入により2カ月で目標体重を達成

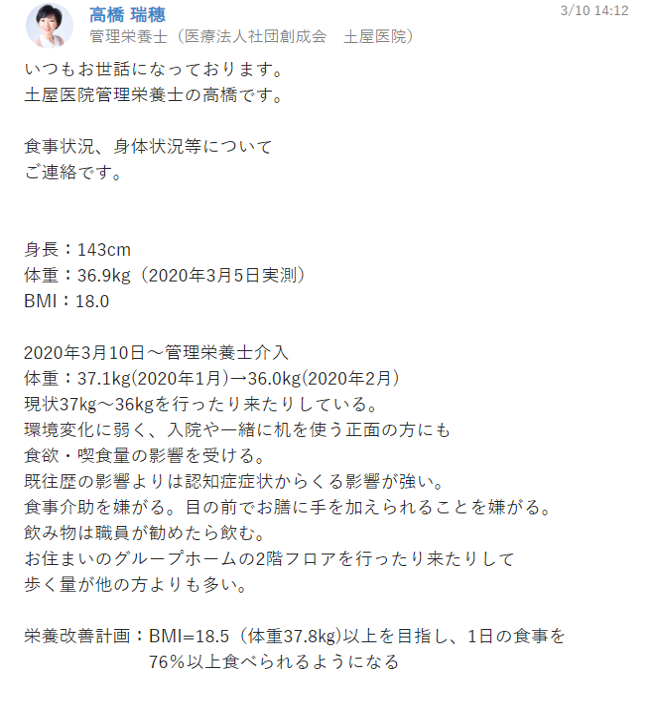

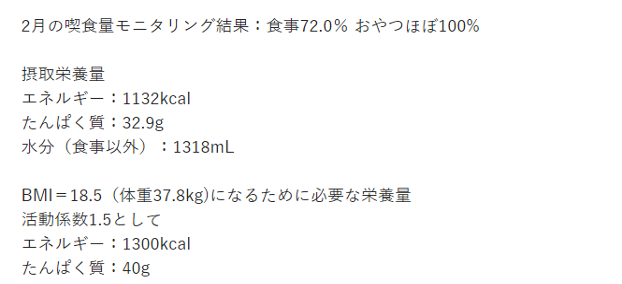

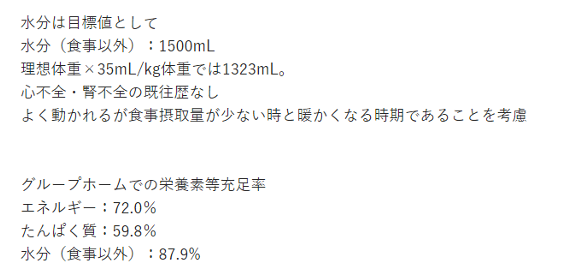

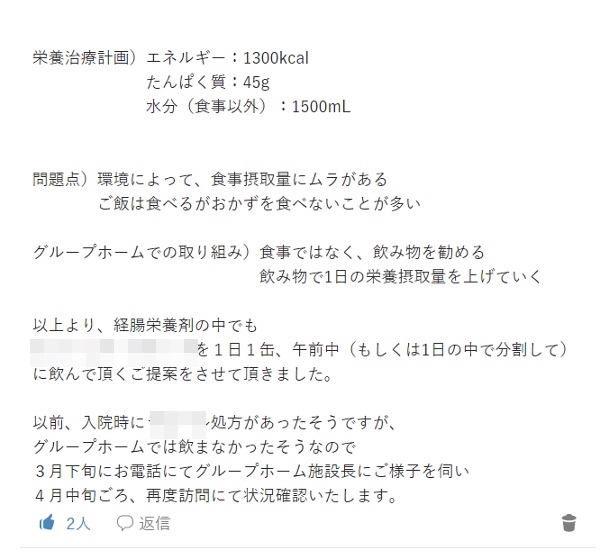

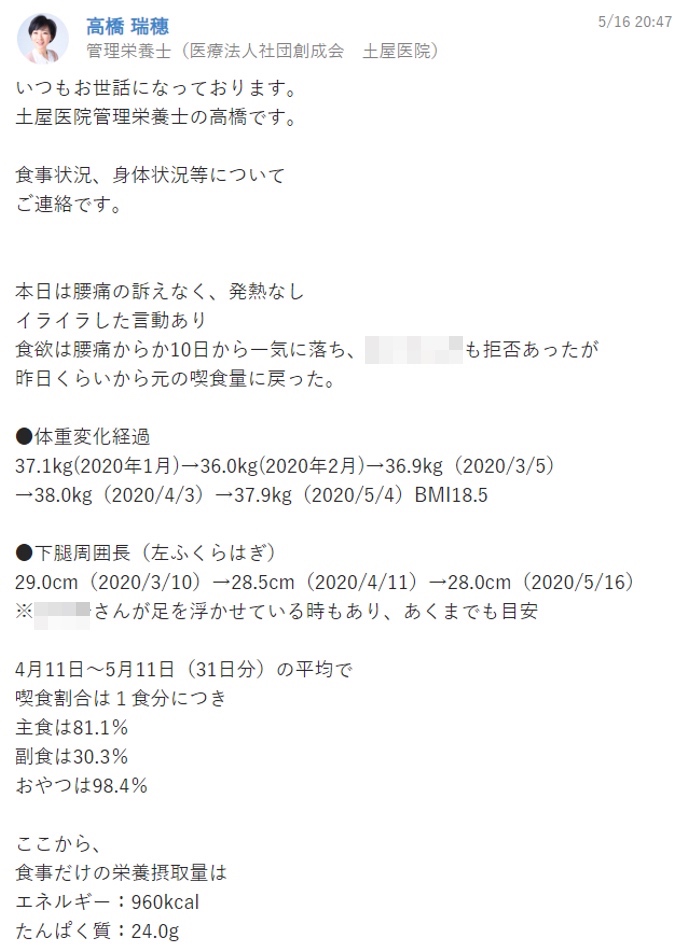

土屋氏の担当した事例から、アプリの利用によって管理栄養士が参加し、状況が改善したケースを見てみよう。患者はグループホームの利用者Aさん、87歳、女性。管理栄養士は、まず患者の状態や食事環境などの現状を把握した上で栄養改善計画を立て、現在の問題点を洗い出す。改善計画については「BMI=18.5(体重37.8kg)以上」「1日の食事を76%以上」と具体的に目標数値を立て、対応策として経腸栄養剤を「1日1缶、午前中(もしくは1日の中で分割して)」飲むよう提案。これを実践したところ、2カ月後にはAさんのBMIは目標値に達したので、さらなる改善を目指して新たに追加食品や摂取方法について提案した。

管理栄養士によるMCSの書き込みを見ると、例えば現状報告について「既往歴の影響よりは認知症症状からくる影響が強い。食事介助を嫌がる。目の前でお膳に手を加えられることを嫌がる。飲み物は職員が勧めたら飲む」、改善策について「おかずの喫食量が上がらない時は栄養補助食品(カロリープリン、カロリーゼリーなどのエネルギーとたんぱく質の高いもの)で栄養を補う」というように、かなり事細かに記載しているのがわかる。「医師の多くは訪問診療に行った時に患者さんが食べている姿を見ることが少ないため、どれだけ何を食べられているかということをよく分かっていないことが多いんです。スタッフから『ご飯を食べない』と報告を受けても、その理由もよく分からない。そういったところを管理栄養士さんがちゃんと見てくれているというのはとてもありがたいです。専門家ですから私たちとは違う視点があり、医師が気づかなかった視点でたくさん書き込んでくれると気付きもたくさんあるのです」(土屋氏)。

Aさんのようなケースについて、もし栄養管理アプリがなかったら「積極的に関わろうとしなかったかもしれない。そして徐々に体力も落ちて、だんだん食べられなくなっていくだけだったかもしれない」と土屋氏。アプリの活用によって適切な栄養介入ができたAさんは今、低栄養状態が改善され元気に過ごしているそうだ。

栄養管理アプリを活用した多職種連携に期待

医師はまず患者の病状回復に注力するため、栄養状態に目が行き届かないケースが少なからずあるかもしれない。しかし土屋医院での事例を見てもわかるように、栄養の問題が表面化すれば必然的にそこに介入しようとする流れができる。そのためのファーストステップとして、医療介護現場の多職種が簡単に使える栄養管理アプリは有用だ。在宅医療の現場で栄養のことが話題に上ること自体が大切なことで、例えば一人暮らしの高齢者に対して、近くのコンビニでの買い物の工夫や普段の食事の調理法について管理栄養士がアドバイスすることができ、その情報をヘルパーに共有すれば、より生活に根ざした栄養管理が可能になるだろう。

スクリーニングで栄養の問題がわかったら、次のステップは管理栄養士との連携だ。土屋医院では管理栄養士を非常勤契約で雇用しているが、管理栄養士との繋がりがあまりないクリニックの場合は、地域の栄養ケア・ステーションと連携するといい、と土屋氏はアドバイスする。令和2年度の診療報酬改定により、クリニックの外来・在宅患者に対する栄養食事指導を、他の医療機関の管理栄養士や栄養ケア・ステーションの管理栄養士が行えるようになったからだ。クリニックの規模や診療形態(在宅/外来)、保険区分(医療報酬/介護報酬)によって栄養食事指導の算定が異なるなど、制度がわかりにくいという課題はあるが、今後は多くの管理栄養士が地域で生かされることに期待したい。将来的に医療介護現場のスタッフが栄養管理アプリを経由してMCS上で管理栄養士と繋がれるようになれば、よりスムーズな連携が実現するだろう。

また「栄養の問題は食べ物のことだけで解決するわけではなく、歯科や耳鼻科に関わるケースもあります」と土屋氏が指摘するように、高齢者が食べられなくなる原因は一つとはかぎらない。入れ歯が合わない、歯痛があるなど咀嚼に問題があったり、うまく飲み込めないなど嚥下に問題があったりする場合は、歯科・耳鼻科・言語聴覚士に繋いで適切な評価とリハビリを行うことで、摂食嚥下機能が向上して低栄養が改善することもある。「例えば栄養管理アプリと摂食嚥下のスクリーニングツールを組み合わせて活用することで、いずれそうした多職種ともうまく連携できるようになるといいですね」(土屋氏)。栄養介入をきっかけにして多職種連携がさらに広がり、深まり、医療介護の質を高めていけるはずだ。

現場での適切な栄養介入は、現場のスタッフが問題意識を持たないことには始まらない。そのスタート地点に立つための環境は今、少しずつ整いつつあるといえそうだ。2019年に豊島区に初めて栄養ケア・ステーションができたのと、ほぼ同じタイミングで土屋医院が栄養管理アプリを導入したのも偶然ではないかもしれない。今後さらに栄養管理アプリが普及することで、管理栄養士をはじめ一人でも多くの多職種の専門的知識と能力が、1件でも多くの医療介護現場で生かされることが望まれる。

(栄養管理アプリ共同開発:アボットジャパン合同会社 ※2022年12月同社サポート終了)

取材・文/金田亜喜子、撮影/池野慎太郎