医介連携に不可欠な医療データ活用とICT活用(東京・目々澤醫院)前編

千葉県との県境に近い江戸川区小岩にある目々澤醫院は1933年の開業から80年以上の長きにわたり一貫して地域医療に貢献してきた。祖父・父の意思を継いで三代目院長を務める目々澤肇氏(医師・東京都医師会理事)は、1990年代から医療情報のデジタル・ネットワーク化の重要性に着目、2017年に設立された東京総合医療ネットワーク運営協議会の中心メンバーとして今も地域包括ケアシステムを支える医療介護連携推進に尽力し続けている。目々澤氏にこれまでの取り組みとこれからの展望について話を聞いた。

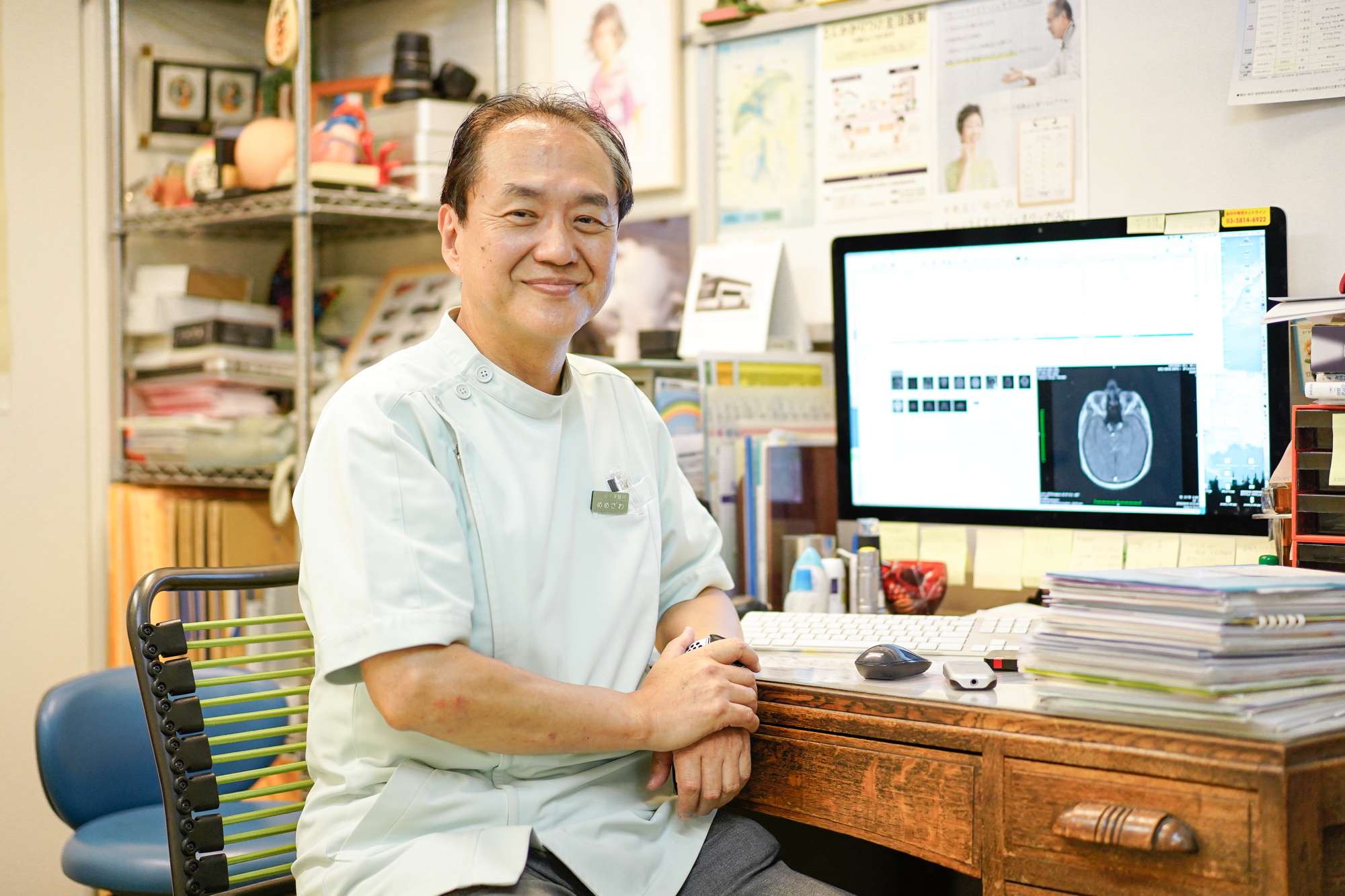

■PROFILE

目々澤肇(医師・東京都医師会理事)/目々澤醫院 院長

日本医科大学付属第一病院勤務、スウェーデン留学、日本医科大学北総病院脳神経センター勤務などを経て1999年より現職。地域のかかりつけ医として区民の健康を支えつつ、近隣の特別養護老人ホームと提携して訪問診療も行う。パソコンが一般に普及する以前よりデジタル、コンピュータへの関心が高く、今は医療介護連携のためのICTネットワーク推進に力を注ぐ。東京都医師会理事、東京総合医療ネットワーク運営協議会理事。

地域医療を支えながら院内をデジタル化

軍医を務めていた定徳氏(現院長の祖父)がこの地に開業、2代目院長の俊夫氏(同・父)の代より区立小学校の校医を務めるなど、一貫して地域に根ざした医療を提供し続けてきた目々澤醫院。1999年に後を引き継いだ肇氏も、患者目線に立って丁寧にコミュニケーションを重ねるホームドクターとして、区民の健康をサポートしてきた。患者には高齢者も多く、在宅への移行が必要な場合は地域の在宅医に繋いでいるが、在宅で最期を迎えたいという外来の患者については看取り時の往診に応じている。こうした町のクリニックでは大学病院などの専門医療機関と連携が必要なケースが多々あり、その都度、医療情報をやりとりしなければならない。そのためには情報のデジタル化、ネットワーク化が重要であると常々感じていた目々澤氏は、自身が院長になった当初から院内における医療情報のデジタル化を進めてきた。「昔からコンピュータは好きで、研究所では日本で2番目に出たノートPCで脳循環の計算をしていました。大学病院で院内LANを組んだこともあります」という目々澤氏。医療系の最新技術には常に目を光らせている。現在、最も新しいところでは業務効率化のためにAI問診を導入しており、心音や肺音をデジタルデータとして記録できる電子聴診器の導入も検討しているという。

院内では5年ほど前から独自のVPN(Virtual Private Network=仮想専用線)を構築して電子カルテを導入し、外出先からでも安全に情報にアクセスできる環境を整えている。多職種や患者・家族とのコミュニケーション用にはMCSやMeDaKa(メディカルデータカード株式会社)のほか、必要に応じてメールや一般のSNSも活用する。「独居の患者さんの家族や、薬局、検査専門クリニックの技師との連絡にはMCS、患者さん本人に検査結果を送るのにはMeDaKaと、適宜使い分けています」(目々澤氏)。現在、同院では在宅医療は行なっていないが、近隣にある江戸川光照苑(特別養護老人ホーム)の配置医として定期的に訪問診療を行なっており、その際に、電子カルテをモバイルで利用できるこの環境は必要不可欠だ。

訪問診療が始まると目々澤氏はまずノートPCを立ち上げ電子カルテにアクセスする。「約60人の施設の利用者さんを3回に分けて診療しています。1回の訪問で約20人を診るので顔と名前は覚えていても、1人ひとりの詳細までは電子カルテを見ないとわかりません」。ほぼ毎週の訪問診療以外に、緊急時は往診、レントゲン撮影などが必要な場合は外来を受診してもらうこともある。「今、利用している電子カルテはクラウド型ではないのですが、出先ではモバイルWi-Fiを使ってノートPCを診療所のVPNに繋ぎます。この状況はたとえ海外に行っても同じで、自分のやっている診療の環境をそっくり持ち歩くことができるようにしてあるのです」(目々澤氏)。

特養スタッフとの連携ツールとしてMCSを活用

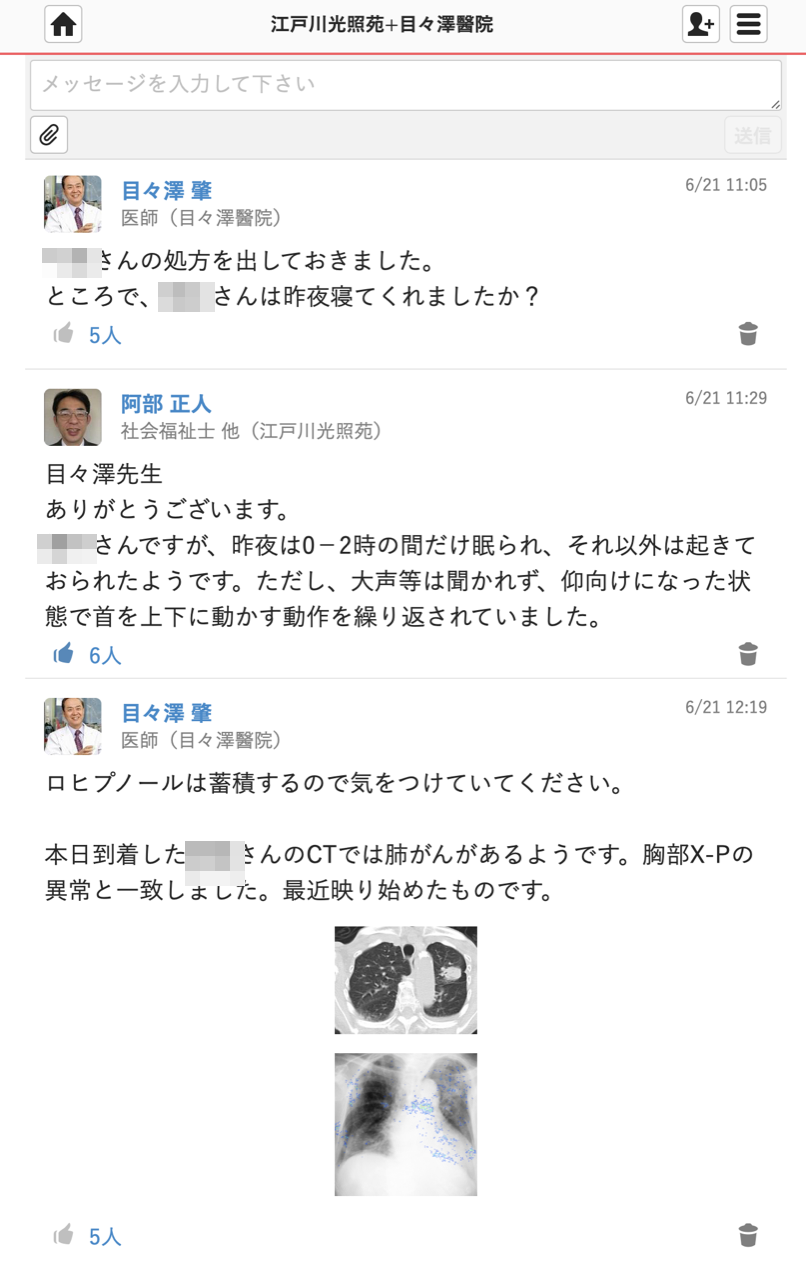

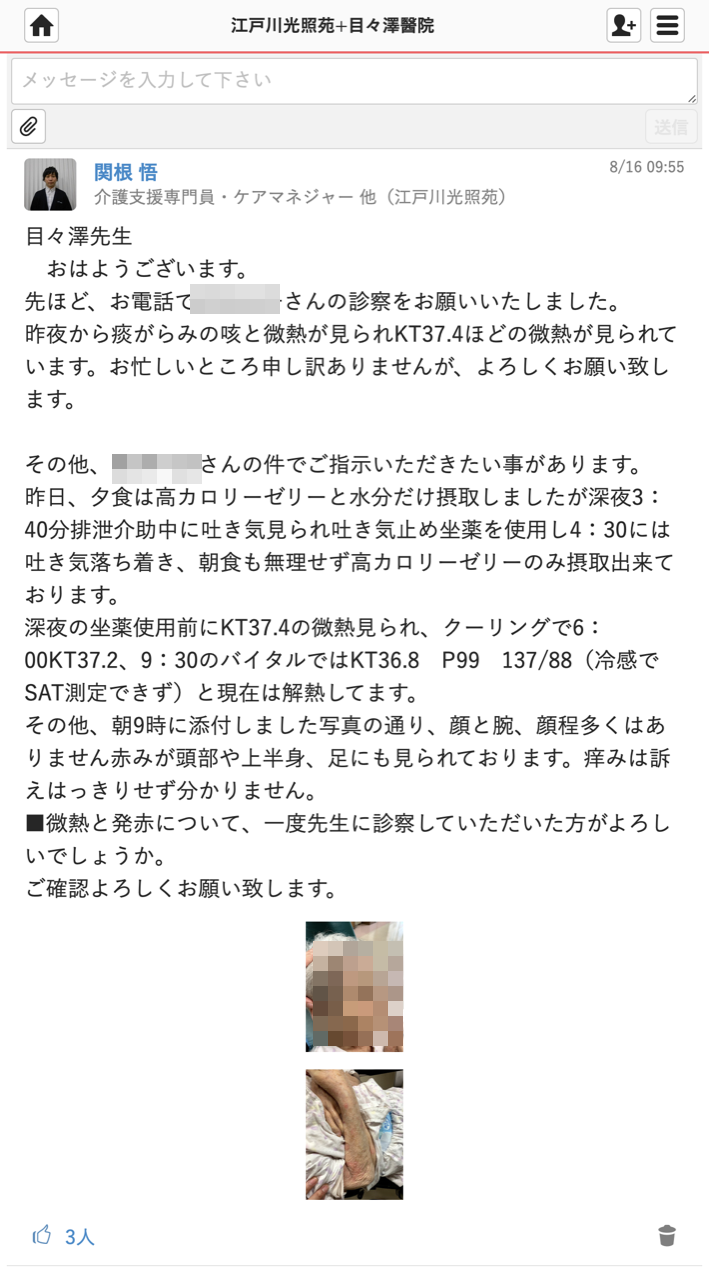

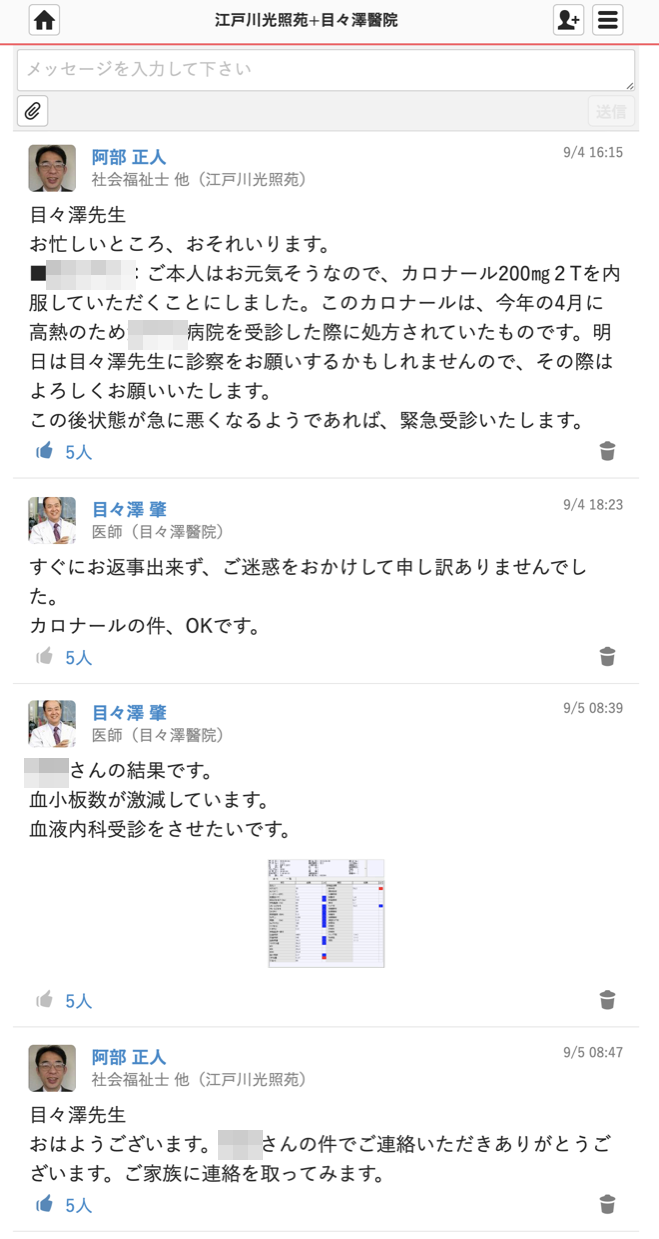

目々澤氏は江戸川光照苑のスタッフとの連絡用に約4年前からMCSを活用している。スタッフはそれぞれにアカウントを取得しているが、患者ごとのグループは作成していない。1グループだけ設けて施設長、介護職、看護師、相談員ら6名の施設スタッフ、目々澤醫院の看護師と事務スタッフ、目々澤氏が参加して連絡を取り合うという使い方だ。こうすることで、60人分の患者グループを管理するより効率よく情報共有ができる。普段やりとりされる情報は主に利用者(患者)の検査結果や処方内容の問い合わせやアドバイスで、利用者(患者)に何か病状変化が起きた時もリアルタイムで共有する。スタッフが個別に書き込むのではなく、施設内の意見はある程度まとめて2人の相談員が手分けして書き込む。目々澤醫院側でも、まず事務スタッフがMCSの書き込みに目を通し、整理して目々澤氏に伝えられる。「MCSはスマホでもチェックできるようにしてあるので、海外にいても、深夜でも必要に応じて対応します」(目々澤氏)。優先度の高い情報については、施設側もMCSに書き込んでから電話でフォローを入れる。使い続けるうちに、MCSの使い方自体も少しずつブラッシュアップされてきているという。

以前はこうした情報は全てファクスで目々澤醫院に送っていたので、多い時は1人につき7〜8枚になってしまうこともあったという。それがMCS導入後はほとんどファクスを使わなくなり業務が効率化された。「検査結果や画像が添付できるのは便利です。こちらが気になった時に書き込んでおくと、先生が都合のいい時間に見てくださるので、こちらも気兼ねなく報告できますし、そのことで先生と常に繋がっていられる安心感が何より大きいです」と話すのは同苑の生活相談員・関根悟氏だ。たとえば「少し熱がありますがクーリングして様子を見ます」といった小さな報告に対して目々澤氏が『了解ボタン』を押すだけで、施設側のスタッフはひとまず安心できるという。関根氏は普段使っているタブレットを利用できる点も評価する。外出先でチェックしなければならないことも多いからだ。「2015年から特養への入所要件が要介護3以上となり、以前よりも医療依存度の高い利用者が増えたため、先生に相談や報告をすることが多くなりました。ですからMCSがあることで本当に助かっています」(関根氏)。スタッフだけでなく、医師と連携しながらケアしていることを伝えると利用者の家族も安心する。反対に、普段は家族に直接会えない目々澤氏に、家族からの感謝の言葉を伝えることができるというのもMCSならではのエピソードだろう。

目々澤氏が配置医を努めるようになってから、江戸川光照苑では施設での看取りも行なっている。入所時に利用者・家族には丁寧に説明して話し合うが、その時点で約8割の利用者が施設での看取りを希望するという。それでも時間の経過とともに気持ちが変わる家族もいて、いざとなったら「やっぱり治療してほしい」と病院へ搬送するケースもある。利用者も家族も納得して最期を迎えられるよう、本人の健康状態や普段の様子を常に家族に伝え、徐々に気持ちをつくるように心がけていると関根氏。このように、在宅と同じく施設であってもACPにおいては多職種間の情報共有は必須であり、その意味でも普段から垣根なくコミュニケーションを取れるMCSのメリットは大きい。

(後編につづく)

取材・文/金田亜喜子、撮影/千々岩友美