“連携しやすさ”をかたちに。アーチクリニックが築く地域医療の輪(神奈川県・横浜市)

この記事のポイント

・連携先にアンケートをとり課題の解決策としてMCSを導入

・連携先に対して足を運んでMCSの説明を実施

・相手のタイミングを気にせず気軽に投稿が可能

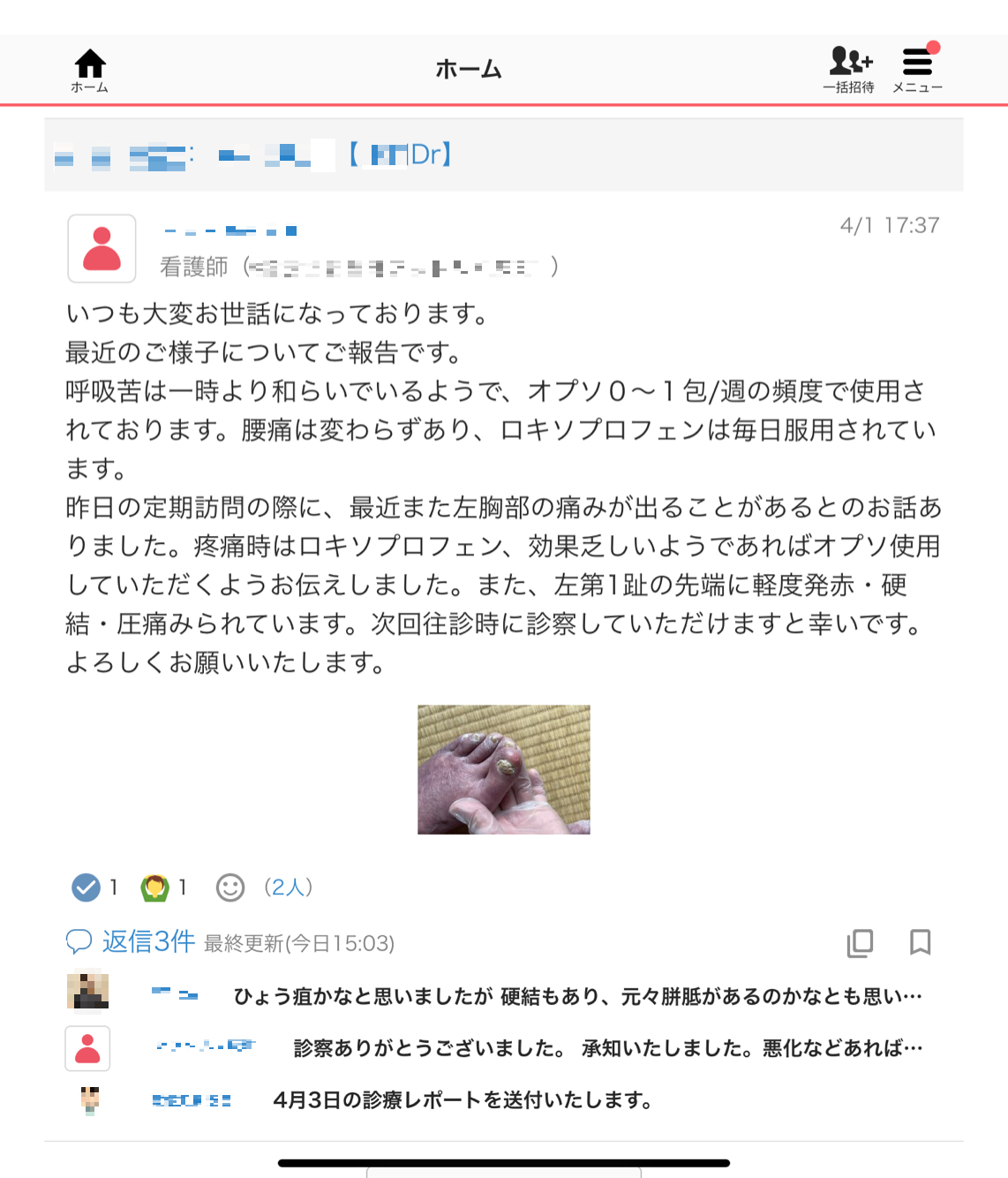

・写真や非緊急の共有が可能となり円滑な連携に繋がる

アーチクリニックの紹介

神奈川県横浜市神奈川区に所在する医療法人社団SUIアーチクリニックは、在宅医療をはじめ内科・呼吸器内科・消化器内科の外来診療を行っています。スタッフ全員がクリニックの理念やビジョンを大事にしており、2023年度に実施した連携先向け顧客満足度調査をきっかけにMCSを導入しました。その結果、情報共有の円滑化や電話やFAXによる連絡のストレス軽減、連携先との関係構築などに効果が出ているそうです。

まずは、アーチクリニックさまについて教えていただけますか。

関根氏:「最期まで望む生き方ができる街にする」という法人理念 missionと「他事業所にとってどこよりも頼りになり連携しやすいクリニックになる。」

「患者さんや家族にとってどこよりも話を聞き望みや不安などに寄り添ってくれるクリニックになる。」というクリニックのビジョンがあり、この理念やビジョンに共感したスタッフとともに日々在宅医療関連をはじめとするサービスの提供を行っています。

MCSとの出会いと導入のきっかけを教えてください。

松永氏:院長のお話の通り、私たちは連携先の声や考えを聞くことを大事にしています。

2023年度に実施した顧客満足度調査(連携先には毎年実施)にて、より円滑なコミュニケーションが取れる仕組み、具体的にはオンラインで情報共有ができる仕組みの導入が求められている事が分かりました。そこで、オンラインでの情報共有ツールの選定を開始しました。その際に重要視したことは、シンプルなUI(ユーザーインターフェース)であること、セキュリティーがしっかりしていること、無料のプランがあることです。当院を含めてですが、新しいサービスやソリューションを覚えることに抵抗のある方もいらっしゃいますので、とにかく簡単に使えること、無料でも利用可能なことから、MCSに決めました。もちろん、セキュリティーについても安心して利用できることが決め手になりました。

どんな情報を連携するのに課題がありましたか。

関根氏:これまで連携先との連絡手段は電話とFAXだったのですが、タイミングが合わなかったり、FAXでは文字起こしが必要になる手間がかかっていました。また、皮膚の状態を言葉で伝えるのは非常に難しく「次の訪問時にここの皮膚の状態を見てほしい」と連絡を受け訪問して処置を行っていましたが、その時に詳細が分かっていればよりスムーズな対応ができたのに、ということがありました。一番の課題は、緊急ではない情報の共有でした。電話した方がいいのか、電話してまで伝える情報なのか、など判断が難しいと感じていた方が多かったと思います。

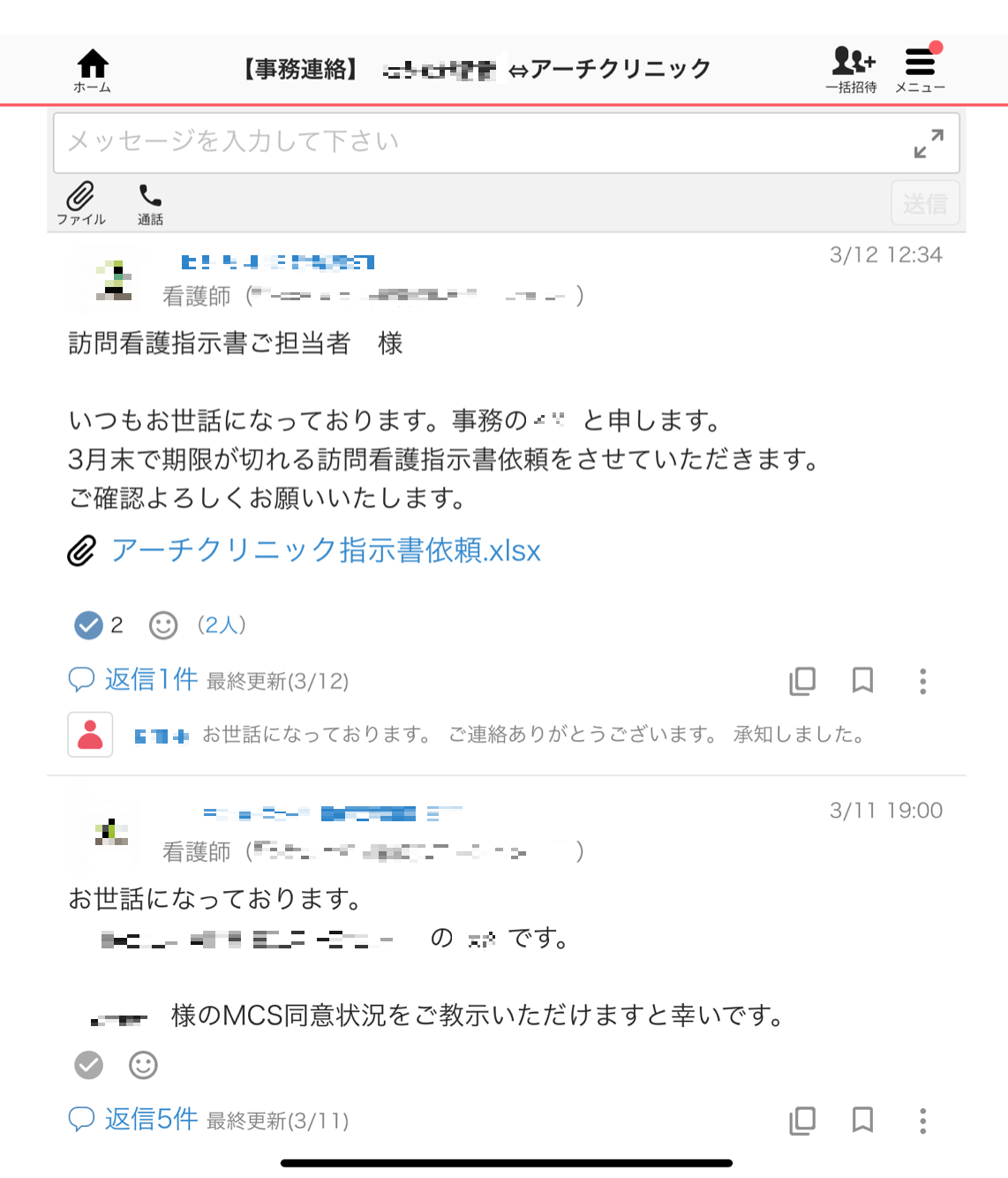

MCSの導入が決まり、普及、定着させるまでにどのようなことをされましたか。

関根氏:まずは私が連携先にMCSを使う目的の説明に伺いました。目的の他に、当院ではMCSに【アーチネット】という愛称をつけて、操作やセキュリティに不安がある場合は直接説明やサポートすることを伝え、同意を得られた施設に後日松永さんがMCSの詳しい説明をしています。このサポート体制は松永さんだからできることだと思っているので非常に感謝しています。

(アーチネット:https://arch-clinic.com/project2023.html)

松永氏:関根先生が既に連携先との関係を築いて下さっているので、いつも説明しやすいです。

導入から利用するにあたっての注意点、セキュリティーについて丁寧に説明することを心がけており、すごくしっかりしてますねと驚かれることもあります。

患者さんの情報を、当院の管理外でご使用いただく事になりますので、当院で作成した利用手引き、MCS運用管理規定(※注1)をご説明差し上げ、施設の代表者とスタッフの方に誓約書をご記入いただいています。少し固い気もしますが、患者さんには、当院の連携先と情報共有する旨の同意を得ている以上、その情報は大切に扱いたいと考えていますので、連携先の皆様にもご理解いただいています。

直接お伺いして、このようなことをご説明差し上げている事が、普及や定着に繋がっているのではと感じています。

運用開始後のフォローとして、分からない事があれば私に直接お問い合わせをいただき、解決しない場合はサポートデスクに問い合わせさせていただいています。ただ、MCSはシンプルなUIですので、使い方に対する問合せはほとんどないですね。

(※注1):MCS運用管理規定とは、各種ガイドラインやMCSの特性などを踏まえ、MCSの適切な運用管理を実現するためにエンブレース社が利用施設に対して求める対応事項を定めた資料

MCSホームページ 安全管理に関する情報提供ページに掲載:https://about.medical-care.net/html/service/guideline_docs.html)

課題解決として導入したMCSですが、反応や効果はいかがでしたか。

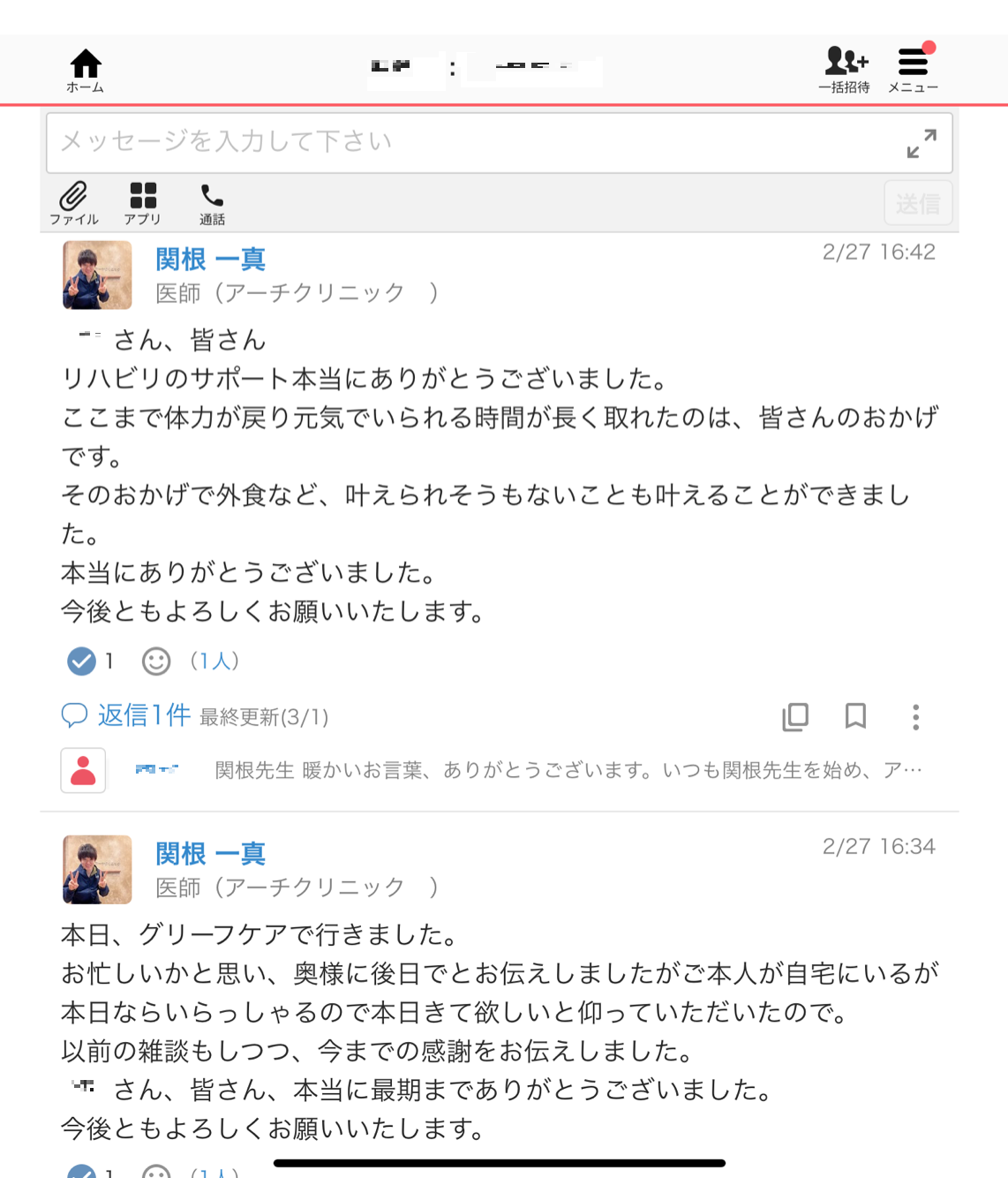

関根氏:連携のハードルが下がったと良い反応ばかりでした。写真で皮膚の状態を伝えることができるようになったことや相手のタイミングを気にしながら連絡しなくて済むこと、あとは事務所に戻らなくても情報を確認できるという声をいただき、業務負担やストレスが軽減されたと思います。私自身も、患者さんやご家族にどこよりも話を聞いて寄り添うため詳細まで知りたいという思いがありますので、今まで電話やFAXをしてまで連絡する必要があるか悩まれていた訪問時の些細な気づきをMCSに投稿してくださることで、最新の情報をもって訪問しケアすることができるようになりました。

患者さんに関わるメンバー全員にストレスなくセンシティブな情報も送ることができるので、非常に役に立っています。

松永氏:連携先に、MCSの利用に関するアンケートを実施しました。その結果、利便性が高まったとの声が多く、導入して良かったなと感じています。先日の創立記念パーティーの際にも、MCSで連携出来て楽になりましたとの声をいただき、とても嬉しかったです。

連携先も増えてきて、一人で説明に回る事が大変ではありますが、直接説明することが安心にも繋がると考えていますので、これからも続けていきます。

現在、どのくらいの連携先とMCSで情報共有を行っていますか。

関根氏:連携が多い訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所から順番に訪問しており、2024年度の目標が40施設だったのですが既に目標に近い連携先とMCSで繋がることができています。今後は薬局や介護系のヘルパーステーション、デイサービス、ショートステイ等にも広めていきたいですね。現状は間接的に状況を聞いているため、違うニュアンスで伝わっている可能性もあるので、直接情報をいただけるとありがたいです。

現在ビジネスプランをご契約いただいていますが、よく使っている機能はありますか。

松永氏:検索機能を一番使っています。患者グループや連携先が増えていますので、ビジネスプランは検索できる対象期間に制限なく使えて探す手間が省けています。

あと、説明に伺う中で、スタッフ分のメールアドレスの準備ができないためMCSを使えないという声がありました。現在は、メールアドレス以外でアカウントを作成できる機能(※注2)が追加されたということで、よりMCSの紹介がしやすくなりました。

(※注2) スタッフアカウントをメールアドレス以外で作成/管理する:https://about.medical-care.net/html/usersguide/download/pdf/mcs_new_regist_id.pdf

今後、アーチクリニックとして取り組んでいきたいことがあれば教えてください。

関根氏:MCSについては、病院にも使っていただけるようアプローチしていきたいです。紹介状のやりとりや入退院に関する相談をMCSでできると連携がスムーズになると感じています。ただ、病院のセキュリティルールやインターネット環境によって利用が難しい病院があると思いますが、地域連携の輪に必要不可欠なので、MCSで繋がって連携を強化していきたいです。

クリニックとしては、まだ具体的なことは決まっていないのですが、治療を超えたサポート体制を作っていきたいと考えています。患者さんが最期まで自分らしい生き方ができるようサポートできる組織を作りたいです。2025年4月から訪問診療サービスの対象地域に鶴見区も加わる予定で、地域全体が活性化するモデルができるよう取り組んでいきます。

松永氏:まずは、新たに訪問診療の対象とする鶴見区でも、多くの連携先の方々とMCSを活用した情報共有ができるよう、取り組んでいきます。

また、2025年度からの中期経営計画では、患者さんの生き方をサポートするモデルを作りますので、そこでもMCSが活用できたらと考えています。

最後に、MCSの導入を検討している施設に向けてメッセージをお願いします。

関根氏:ICTツールを使うことに不安を持たれる方はいらっしゃると思います。でも、実際使ってみると操作は簡単で、電話やFAXでのやりとりに比べると断然便利で連絡のストレスが少なくなります。つながっているメンバーのお名前はもちろんアイコンの登録をされている方もいるので、今以上に距離が近くなった気がします。

ただ、MCSを導入するだけでは本質的な課題解決には至らないと思いますので、まずは連携先との関係を築くこと、あとはMCSを使う目的を明確にすることがポイントだと思います。

松永氏:MCSはシンプルなUIですので、導入のハードルはかなり低いと思います。セキュリティに関しても、エンブレース社のホームページに、MCS運用管理規定や、同意書、セキュリティ関係のチェックリストが用意されているので、それを参考にルールを作る事も出来ますし、そういった意味でも導入はしやすいかと思います。

まずはMCSを使う目的を明確にして、そのために必要なことをとにかくやってみることが大事かなと思います。最初からすべてうまくいく必要はないので、まずは無料版でチャレンジしてみては如何でしょうか。

連携先とのコミュニケーションを大切にされ、MCSによって円滑な連携を図ることができるようになり、今後は患者さんの人生をサポートしていきたいという新たな挑戦をお話しされている姿はとても印象的でした。

2025年2月に創立5周年記念パーティーを開催したアーチクリニック。日頃より連携されている病院、訪問看護ステーション、居宅介護事業所など、100名近くの関係者が参加され、厚い信頼の証だと感じました。パーティーの中でもMCSに触れていただき、施設を超えた連携が患者さんのより良いケアに繋がることを認識いただけたと思います。

また、より多くの地域住民の方々に、住み慣れたご自宅で安心して療養できる環境を提供したいという思いから、2025年4月より新たに横浜市鶴見区全域を対象とした訪問診療サービスが開始されます。(訪問診療鶴見拠点開設のお知らせ:https://arch-clinic.com/pdf/locations_news.pdf)今後も、訪問診療サービスの質向上はもちろんのこと、患者様やご家族様が安心して在宅療養を送れるよう、治療を超えたサポート体制の構築に取り組まれるアーチクリニックをエンブレース社としても応援しております。

関根先生、松永様、貴重なお話をお聞かせいただき、誠にありがとうございました。