若手院長と多様なメンバーによる居宅中心の在宅チーム医療(京都市・西京区)

古都の歴史的景観や自然環境を生かした開発で発展を遂げてきた京都市西京区で、約2年前に「よしき往診クリニック」を開業。新旧の住宅地が混在するこのエリアで、志を同じくする若き医師や多職種スタッフたちと連携しながら、24時間体制の新しいチーム医療のあり方を模索する守上佳樹医師に話を聞いた。

この記事のポイント!

・「よしき往診クリニック」は2年前に開業、初期からMCSを導入

・居宅への訪問診療にこだわり、患者数は183名に(取材時)

・若手&多様な経歴のスタッフによるチーム作り、医療体制づくりを推進

頑張って生きてきた患者の最期を大切にしたい

地域の中核病院である三菱京都病院(京都市西京区)では、総合内科医として6年間、病棟・外来・救急診療を経験。守上氏が在宅医療に興味を持ったきっかけは、勤務医時代に経験した外来患者の高齢化だった。一人で通院することが困難となった高齢者の中には、次第に来院回数が滞り、そのうち代理人の家族が薬のみの診療で通院、何もできないまま自宅で亡くなる事例が増えていた。救急外来では、「朝起きたら親の体が冷たくなっていた」と、家族から電話が入ることも度々あったという。明らかに死亡と分かる場合は遺体を救急車に乗せることもできず、法令に従った医師としての対応は、「警察を呼んでください」と伝えることだった。身内の突然の死に直面した家族の心情を思えば、いつもやりきれない気持ちだった。「80年、90年と頑張って生きてきて、老衰でご自宅で亡くなっただけなのに、第一発見者の家族や近隣の住人まで事情聴取を受けることもあるのです。最期に家族まで心に大きなダメージを負ってしまう。穏やかな死、看取りには程遠いことが行われていると感じていました」

住み慣れた家や地域で、患者の人生を全うさせてあげるにはどうすればいいのか。一人一人の死を尊重し、最期は患者や家族に「よく頑張りましたね」と声を掛けてあげられるような看取りができないものか。自問自答の末、「それなら自分で仕組みを作るしかない」という結論に至った。当時の西京区・右京区エリアには、末期がんなどの重症患者を24時間体制で受け入れることができる在宅医療の連携がまだ数少なかったのだ。

出身は兵庫県芦屋市、父は開業医だった。自らは教育学部に進学し、教員免許を取得。子どもの無限の可能性を引き出す職業として教育者に憧れた時期もある守上氏。卒業間際に父がケガで入院したことをきっかけに医学部を再受験し、医師となった経緯がある。当時はまだ明確な将来のビジョンがあったわけではない。勤務医として赴いた京都市西京区の地で、初めて超高齢化社会が抱える地域医療の現実を目の当たりにし、進むべき道が見えたのだった。

スタッフを他業界から積極的に採用し、多職種連携を風通しよく

現在、よしき往診クリニックは守上氏の思いに賛同する専門分野の医師14名が非常勤で連携している。留学などの事情でメンバーは随時入れ変わるが、全員30〜40代と平均年齢が若いのも特徴だ。在宅医療への熱意を共有する同世代の仲間との出会いは何物にも代えがたい。

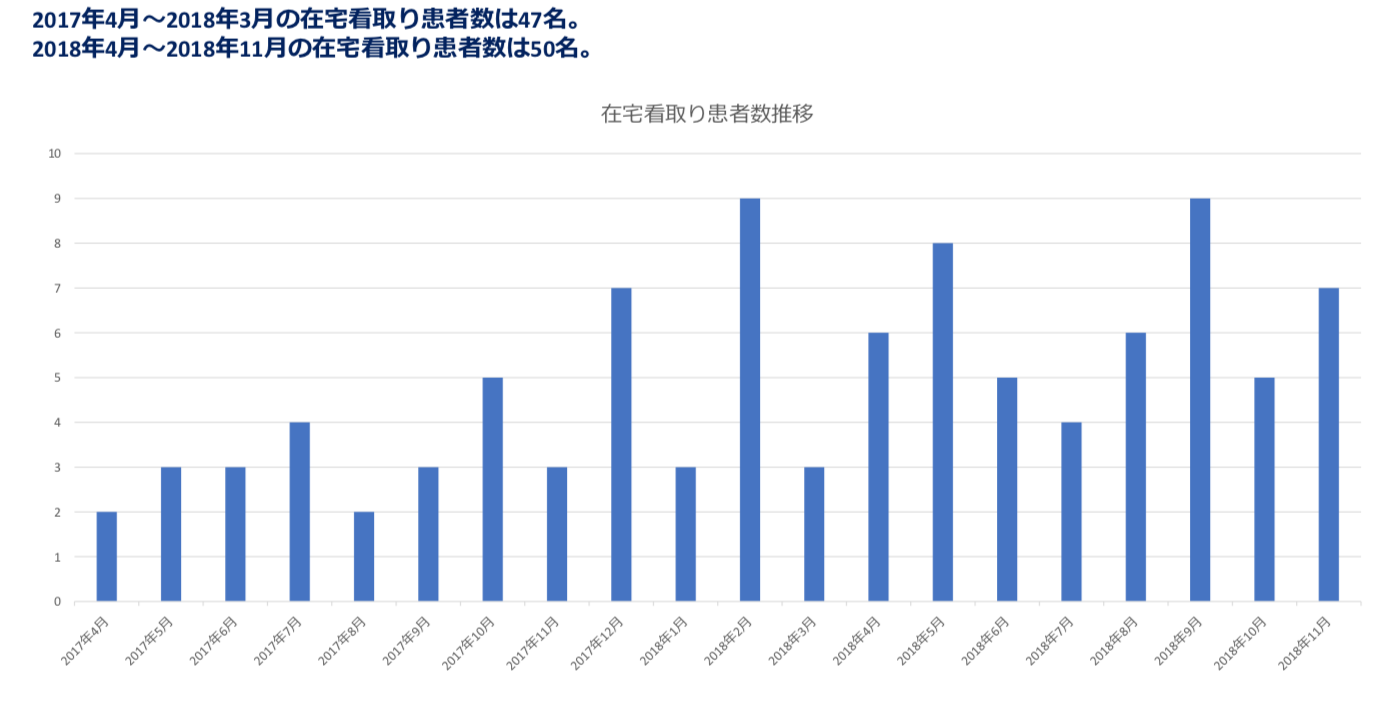

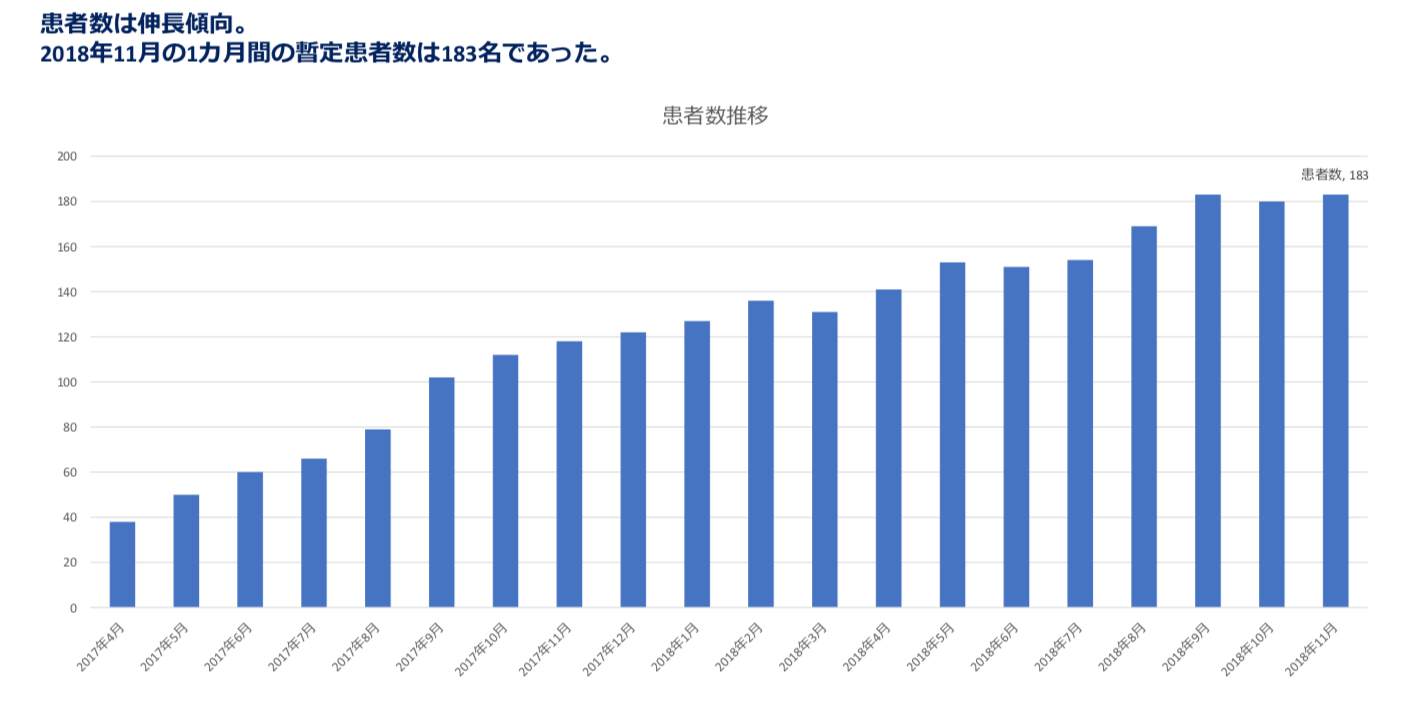

自宅での看取りを支えたいと、開業当初から居宅への訪問診療にこだわってきた。現在も居宅の患者が9割を超え、当初は20人弱の患者数が、開業1年半後に183人へと推移。うち約8割が要介護者、がん患者のうち約7割が末期がんというデータからもわかるように、在宅医療ではリスク回避のために敬遠されることが多い重篤な症状の患者をあえて積極的に引き受けている。専門医のチーム連携が充実していること、地域の急性期病院との病診連携がしっかり確保できていることがその背景にあり、在宅での看取りや緩和ケアを見据えたACPに、正面から取り組んでいこうという気概を感じさせる。

院内に常勤の薬剤師が在籍していることも同院の特徴だ。「今までとは180度違う世界。飛び込んでみてよかった」という平賀愛氏は、もともと守上氏の幼なじみで、開業のタイミングで合流した。在宅医療に興味はあったが、これまで勤務した調剤薬局では関わる機会がなかったという。「薬剤師がいると医療に薬の視点が一つ増えるので、医師やスタッフの学びにつながる」と、守上氏。平賀氏は「メディカルコーディネーター」として訪問診療の現場にも同行する。医師の処方意図など、細かい部分を院内スタッフや多職種と共有するなど、訪問先で平賀氏の果たす役割は大きい。

よしき往診クリニックでは「メディカルコーディネーター」という職種名で、院内スタッフが訪問診療に同行することを奨励している。医師が診療に専念できるよう、院内スタッフが現場でも要となってチームをサポートする体制を取っているのだ。他業界から転職したスタッフも少なくない。広報の岩﨑有美氏は、アパレルメーカーや広告代理店でマーケティングに従事した経歴の持ち主。自身のキャリアプランを考えていた時期とも重なり、守上氏の誘いで転職した。事務を担当する菅原信行氏は、前職で通信インフラ関連の会社に勤務。在宅医療を受けたくても受けられずに亡くなった身内の死をきっかけに、在宅医療に興味を持ち、以前から知り合いだった守上氏のチームに加わった。「医療者だけ、院内だけでメンバーを固めるよりも、できるだけ多彩な個性をミックスして作った方がいいチームが生まれると思っています。いろんな経験を持った、性別や来歴の異なるメンバーだと、衝突も多いし、理解しあえないことが多いかもしれない。でもそんなチームで困難を乗り超えた時に、次のステージに到達できると考えています」(守上氏)

胃ろう患者の76歳女性が8カ月で玉子サンドやおにぎりを食べられるように

同院ではその日に訪問するチームで情報共有を徹底するため、朝と夜のカンファレンスを重視している。電子カルテを見ながら、1日に申し送りをする患者数は35名ほど。前日夜のカンファレンスで共有した内容を反映しながら、朝は30〜40分の時間をかけて丁寧にスタッフ間で情報を共有する。そこで活用しているのが、訪問看護ステーションなどから集まってくるMCS(メディカルケアステーション)の情報だ。たとえば、訪問看護師がMCSにアップした患者の褥瘡の画像は、朝のカンファレンスで必ず共有される。スタッフが画像をコピペして電子カルテに貼り付けていくだけで、医療者に負担なく視覚的、継時的に褥瘡管理が行えるため、訪問時にすぐ治療に入ることができる。

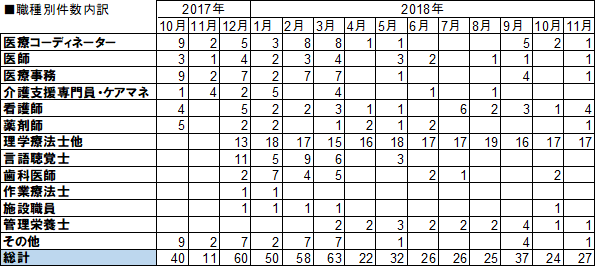

京都府医師会では多職種連携のためのコミュニケーションツールとして、2016年8月より『京あんしんネット』の名称でMCSがそのまま採用されている。将来的な多職種連携を想定し、早い時期からMCSを認識していた守上氏は、開業後すぐに『京あんしんネット』を導入。看護師、薬剤師、ケアマネージャー、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、鍼灸師、管理栄養士、社会福祉士、歯科医師など、短期間で積極的に多職種連携のネットワークを広げていった。「MCSは文字で残しておきたい報告や画像など、決めどころで効果的に使うようにしています。ICTツールは常に最善策を検討中で、現在は、経過記録のような残したい情報はMCS、”訪問が遅れます”という連絡など即時性が求められる院内スタッフ間のやり取りは他のコミュニケーションツール、と使い分けて運用しています」(守上氏)

開業当初よりMCSを活用する院内メンバーにその使い勝手を聞いてみた。「MCSは常に新鮮な情報が入ってくるのがいい。診療後に書き込むことを習慣にしています」(菅原氏)

「電話しなくていいところが大きい。例えば血圧コントロールをされている患者さんなら日々の血圧の記録など、わざわざ電話するまでもない細かなことも書いておくだけでいいので助かります。あとは処方意図の共有など、緊急性はないが、他事業所の看護師や薬剤師に目的や要望を伝える際に便利です」(岩﨑氏)

「医師がMCSを見てくれているので、例えば薬剤師からの提案で『この薬は剤型的に飲みにくいので〇〇に変更しませんか?』などのやりとりがすごくスムーズ。またMCSへの登録がない訪問先では記録用にノートが置いてあることも多いのですが、MCSだと帰院してから書けるので、その分、現場で時間をフルに使えます」(平賀氏)

「MCSは京都府医師会が公認するツールということで安心感があるため、新規の訪問看護ステーションのスタッフもMCSからの招待ですぐ繋がれるので助かっています」(田中氏)

ここではMCSを活用し、同院のチーム力が最大に発揮された連携の事例を紹介したい。

入院中に敗血症性ショックで心肺停止となり、嚥下障害のため胃ろうを造設、口からはもう食べられないと病院で診断されていた76歳女性が、自宅に帰ってから約8カ月後には玉子サンドやおにぎりを口にできるまでに回復した摂食嚥下の事例がある。医師、歯科医師、言語聴覚士、訪問看護師、管理栄養士、ケアマネージャー、理学療法士の免許を保持するあん摩マッサージ指圧師ら、最終的に介入メンバーは総勢30名に達した。

MCSを使った医師との多職種連携に可能性を感じた言語聴覚士のメンバーも参加し、守上氏、歯科医師の3人で、患者自宅での嚥下内視鏡検査を実施。結果、細かくしたもの、柔らかいもの、とろみをつけたものなら口から食べられることがわかり、以後は管理栄養士が介入して、今まで胃ろうだった1日分のカロリー摂取を夕食だけ経口摂取に置き換えるなど少しずつ訓練をスタートした。「嚥下評価では10種類くらいの食物を用意して、1回ずつ内視鏡で喉に残っていないかを確認しながら実際にうまく流れていくか観察します。動画も撮影しましたが、日々の報告をいかに統合してみんなで共有できるかが問題でしたので、MCSでその都度、状況や画像をアップしました」(守上氏)。

最初はアボカドをつぶした柔らかいものから試みたが、今では鶏肉などある程度の固さが残る固形物も食べられるように。患者はすでに胃ろうが取れる状態まで回復しているという。その後、言語聴覚士のスタッフは第2回全国在宅医療医歯薬連合会全国大会でもこの事例を報告。メンバー間の今後の症例に対する学びやモチベーションのアップにもつながっている。「これだけの人数のスタッフのスケジュールを把握して調整するだけでも大変なので、嚥下評価の日程を決める際にはMCSがかなり役立ちました。もしMCSがなかったら、こんなに多職種のスタッフが絡んでなかったかもしれないですね。言語聴覚士にも初めての経験だったようで、『先生とこんなにラフに意見が交換できて、かつ現場で生かせることが嬉しい』と喜んでいました」(山田氏)

「脳梗塞の後遺症もあって、もともと寝たきりに近い状態の胃ろうの患者さんがここまで回復されたのは大変稀なケース。この事例では困難な条件をみんなで乗り越えて、結束力の強いチームになったと思います」(守上氏)

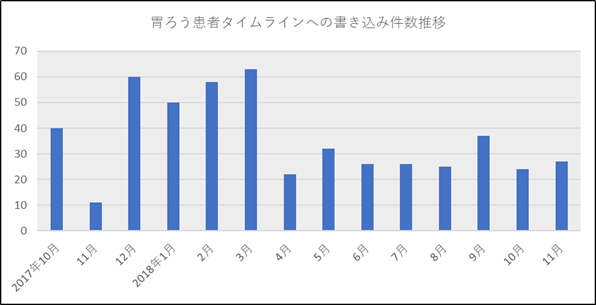

チームで取り組むことで可能性が広がる地域包括ケア

よしき訪問クリニックでは、90代の祖母を自宅で看取った女性との間で、最期の瞬間まで患者の状況報告や家族の思いなどをMCSで共有した事例がある。基本的に患者タイムラインへの家族の参加はテストケースの段階だが、当初は電話や来院で要望を聞くことが多かった患者家族に対して、MCSを利用することによってきめ細やかなフォローをすることができた。いよいよ自宅で看取りを迎えたときには、「これまでのさまざまなことが胸をよぎり、今は自分の気持ちをうまく伝えることができません」と、その瞬間の家族の気持ちの書き込みや、「こちらが落ち着きましたら、またあらためてご挨拶にうかがいます。お世話になり本当にありがとうございました」というメンバーへの感謝の言葉もあり、スタッフと家族間の連携にも一役買っている。多職種のスタッフと家族がどんな連携をして患者のACPにどう関わっていくのかは今後の課題の一つだ。

信頼のおける医師や院内スタッフとの連携、多職種連携はもちろんのこと、 もう一つ、守上氏が在宅医療の次の段階に進むために今後期待しているのは、地域の急性期病院の医師との直接連携だ。高齢化が急速に進み、いわゆる“オールドニュータウン”化した洛西ニュータウンなどでは、自力で病院に通うことが困難な90代独居の高齢者がもう珍しくない。MCSが京都府医師会に『京あんしんネット』として展開されているため、病院によってはMCSのアカウントは保持しているものの、個人情報保護のセキュリティの観点から現場の医師やカルテとはつながっていないのが現状だ。

とはいえ、2週間に1度、守上氏が非常勤で診察をする洛西ニュータウン病院や、かつて勤務していた三菱京都病院など、守上氏のチーム医療に注目してくれている医師が少なからずいる。まだ事例はわずかだが、三菱京都病院に入院した患者の病診連携では、「もうすぐ退院できそうです」と退院が近付いた際に検査結果の共有から、「BNP値が上がっているので心不全悪化にご注意ください」「チラージン増量ご検討ください」といった主治医からの具体的な指示がMCS上でやりとりされ、退院後、在宅医療に戻る際に役立った。「今までは医師からの紹介状を待つだけでしたが、今後このように地域の病院の主治医と直接つながることができれば、患者の入院時の検査結果や薬の処方内容など、双方に有用な情報が病診連携で共有できます」(守上氏)

目的は地域の病院と在宅医療の連携が、境目がわからないくらいに連携できている状態を作ること。日本が超高齢化社会と呼ばれるようになってから久しい。団塊世代が75歳以上となる2025年はもう目前だ。「今、僕たちの助けが必要な患者さんがまだたくさんいるし、僕たちのチームがまだ会ったことのない患者さんもまだまだいます。これからもみんなでどんどん肩を組んで仲間を増やし、この西京区から在宅医療や地域包括ケアシステムの構築をチームで進めていきたい。MCSというツールも、その仲間の一つだと僕は思っています」

取材・文/松尾幸、撮影/貝原弘次