多法人・多職種連携力で高齢糖尿病患者の入院”ゼロ”へ (秋田・由利本荘市)【前編】

秋田県南西部に位置する由利本荘市。某日、市内にある「NPO法人由利本荘にかほ市民が健康を守る会」事務所で多法人・多機関の連携の会が開催された。集まったのは谷合久憲医師(JA秋田厚生連由利組合総合病院)をはじめ、看護師、薬剤師、ケアマネジャー(以下ケアマネ)ら20人を超えるメンバーで、その所属先も病院から介護施設まで多岐に渡る。同会は約5年前に始まり、カンファレンスと懇親会を月1回のペースで開催している。この地域では、こうした顔の見える関係づくりに加えてICTも駆使したチームワークによって、実際に入院患者数の削減や減薬などの成果を上げている。

「彼らがいるから、僕の科ではベッドは必要ない」と言い切る谷合氏。そのカギはどこにあるのか、ここでMCSがどのように活かされているのか。前後編で紹介する。

ここ数年で入院患者数が減少。背景にMCSを利用した多職種連携

由利本荘市は人口約7万8000人、うち65歳以上の割合が34.9%(平成29年)と全国平均を大きく上回る。県内の他の市町村と同じく過疎化・高齢化が深刻なこの地域では、医療費の削減が大きな課題のひとつである。谷合氏は同市の基幹病院であるJA秋田厚生連由利組合総合病院(626床)に糖尿病代謝内科医として勤務している。まず、ここに興味深いデータがあるので紹介しよう。

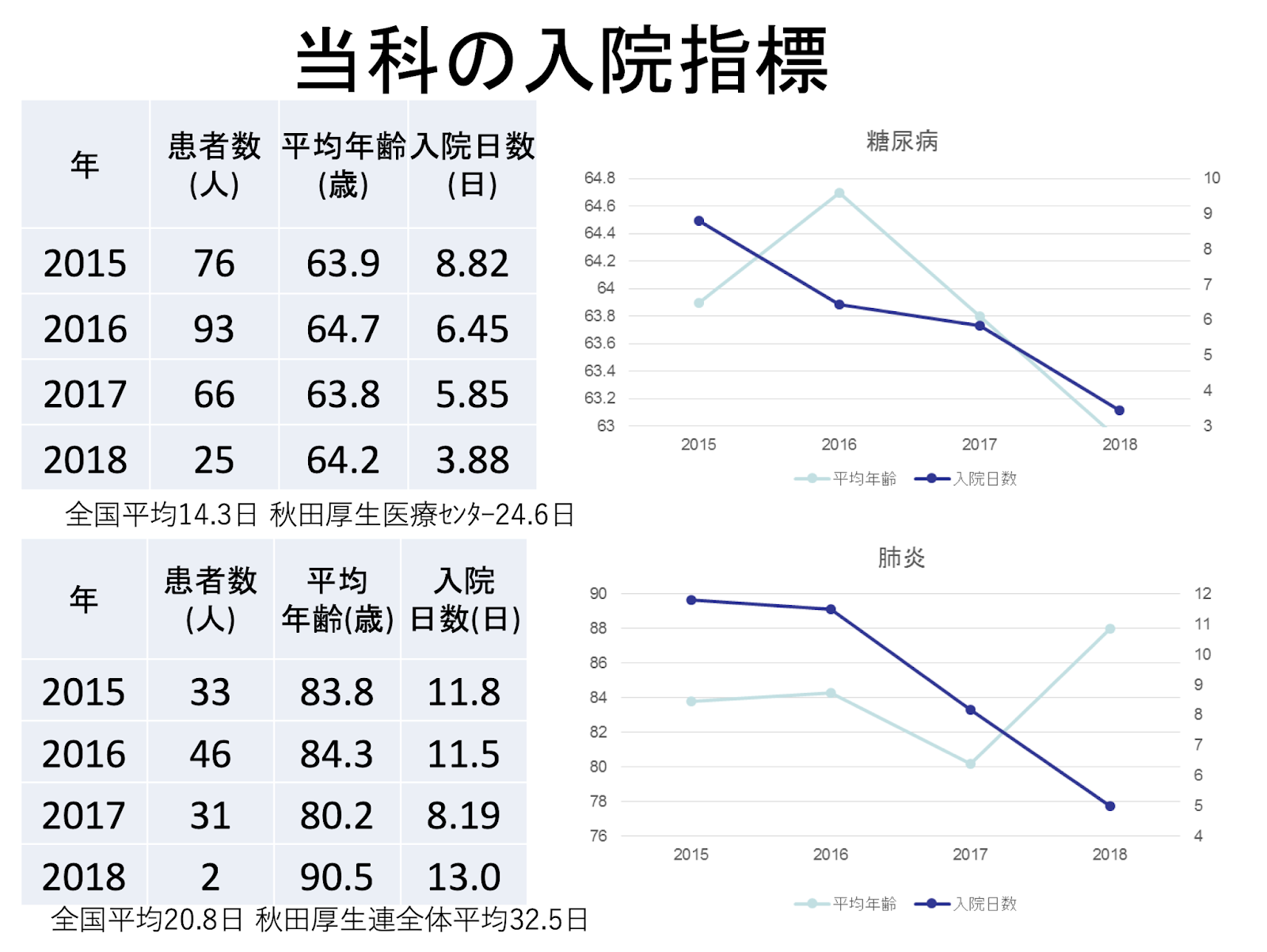

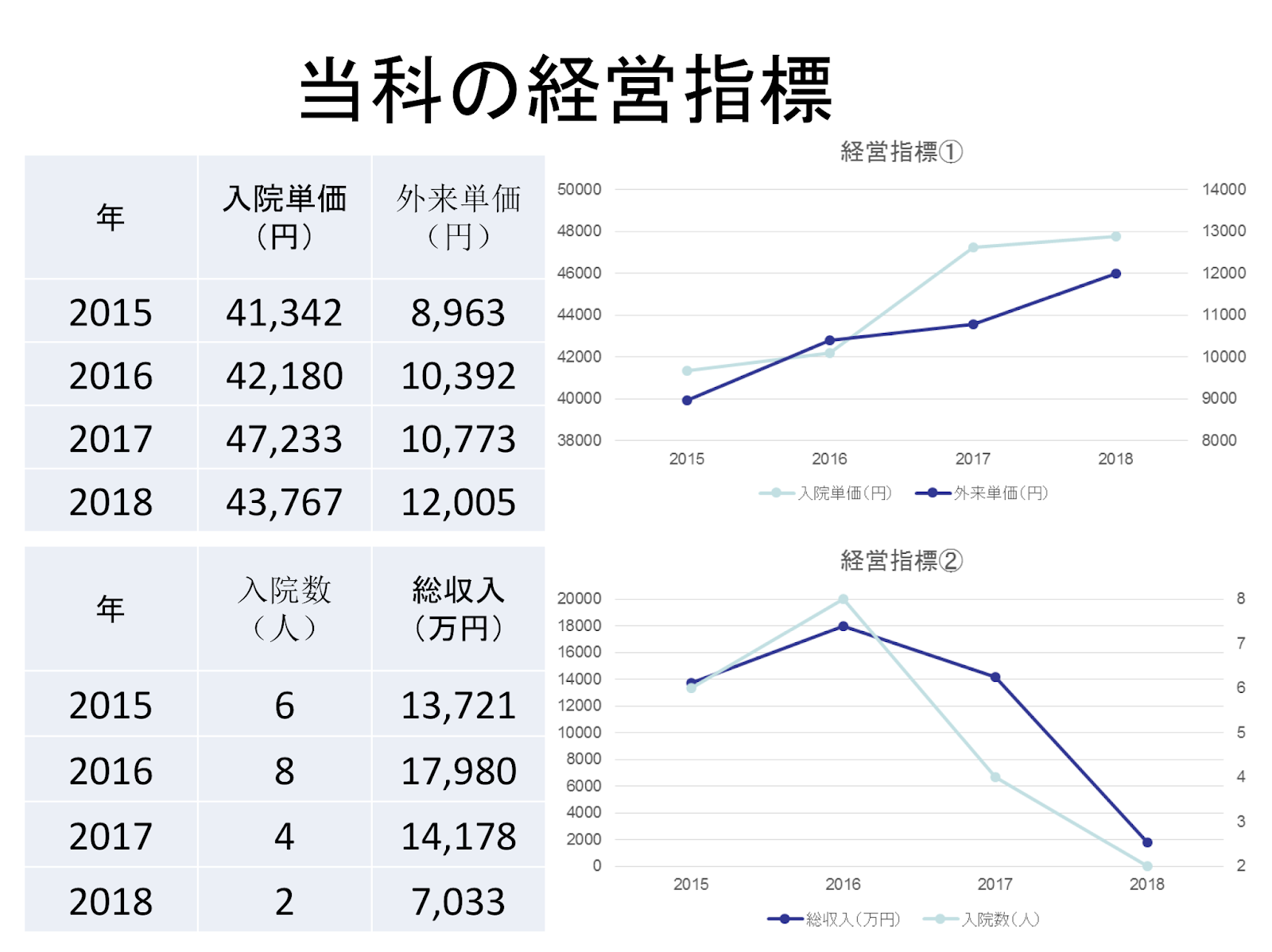

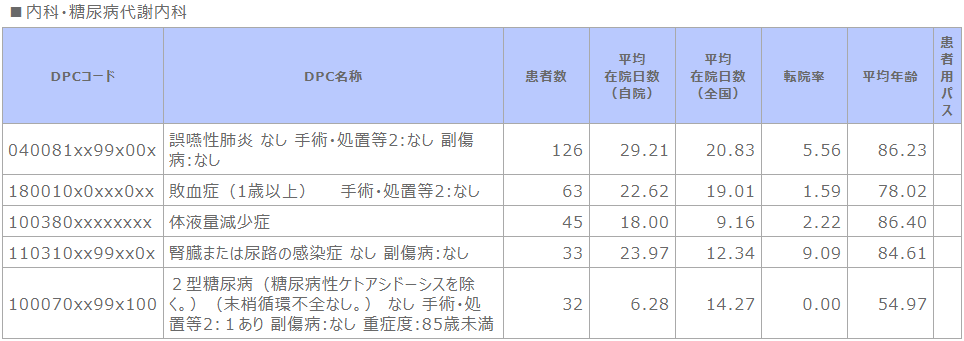

これは谷合氏が同院に赴任した年に当たる2015年度から最近までの入院データである。2018年度のものは10月末までのデータのため単純には比較できないが、糖尿病の患者の平均在院日数をみると、2015年度は8.82日だったのが、2018年度には3.88日まで減っているのがわかる。肺炎の患者についても同様に、2015年度の11.8日から2017年度は8.19日と減っている。全国平均が14.3日(糖尿病)と20.8日(誤嚥性肺炎)というから、これらがいかに少ない数字かがわかる。また平均入院数も2016年度の8人から2018年度の2人と大幅に減少しており、二次医療圏で1名の糖尿病専門医が疲弊することなく、地域の重症化予防などにも取り組むことができる原動力となっている。

「これは僕の独自データですが、由利総合病院が公表しているオフィシャルのデータ(平成29年度)を見ても、糖尿病患者の入院平均日数は全国平均のほぼ半分になっています。これだけ入院を減らすことができたのは、在宅でも認定看護師などの専門的なコメディカル(医療従事者)を配置することで病院と遜色のない医療を提供できるから。この地域の在宅医療に関わる多職種のみなさんとMCSのおかげです」(谷合氏)

では、この地域でどれくらいMCSが活用されているのだろうか。市内で医療・介護事業を展開する株式会社池田の窪田太郎顧問は独自にMCS活用データを作成、分析している。それによると、2018年1〜6月の間にMCSを利用して在宅ケアを行なった患者総数は45人。谷合医師、訪問看護師、薬剤師、ケアマネ、デイサービスやショートステイなどの施設スタッフらが参加し、多いときは月に100以上の書き込みがあった。一概に書き込み数だけがその有用性を物語るわけではないが、専門職の書き込み内容を日常的に目にすることで、チーム全体が成長していく。

「新しい施設や若いスタッフも少なくないが、ここの在宅医療メンバーはみんな勉強してくれる。中には訪問看護認定看護師、摂食・嚥下障害看護認定看護師、秋田県糖尿病療養指導士、漢方薬・生薬認定薬剤師など、質の高い専門職が何人もいて、彼らのコメントを見るメンバー全員が自然と学習してスキルアップするのです」(谷合氏)

「電話のやり取りだけでは患者さんの病状の全体像が見えてきませんが、MCSを使うと過去のデータが残るため多職種がそれぞれに分析を行うことができます。MCSがあるからこんなことができたという事例が増えていくにつれて、関わるメンバーは勇気づけられ、もっとやれるんじゃないかと意欲も高まる。その相乗効果を感じています」(窪田氏)

1つのミスも許されない中、連携プレーで入院を回避

実際どのようにして入院を回避、あるいは在院日数を減らすことができたのか。谷合氏が関わった具体的な事例を見ていこう。

一つ目は脳卒中で倒れた67歳の女性のケース。極度の低栄養により経鼻栄養・身体抑制の状態でリハビリ病院から由利組合総合病院に搬送された。入院中はリフィーディング症候群による低血糖に対処し、ある程度栄養状態を整えて、15日目に退院しショートステイへ。ところが退院したその日に本人が鼻の管を抜いてしまい、経口栄養に切り替えざるを得なくなる。

「まず、この患者を受け入れてくれる施設は日本でここだけしかなかったでしょう。入院中に退院予定のショートステイが決まるとすぐにMCSで連携、ケアマネをすぐにつけて、1週間で退院となりました。これも普段から連携している安心感があってできたことです。この患者の場合は血糖コントロール、嚥下のための姿勢維持、転倒予防など、すべてにおいて1つもミスができなかった」(谷合氏)

「管を抜いてしまうことは想定内、うちには摂食・嚥下障害看護認定看護師もいるので、MCSで情報共有の上、受け入れました」(ショートステイみんなのまち岩城 施設長・近藤氏)

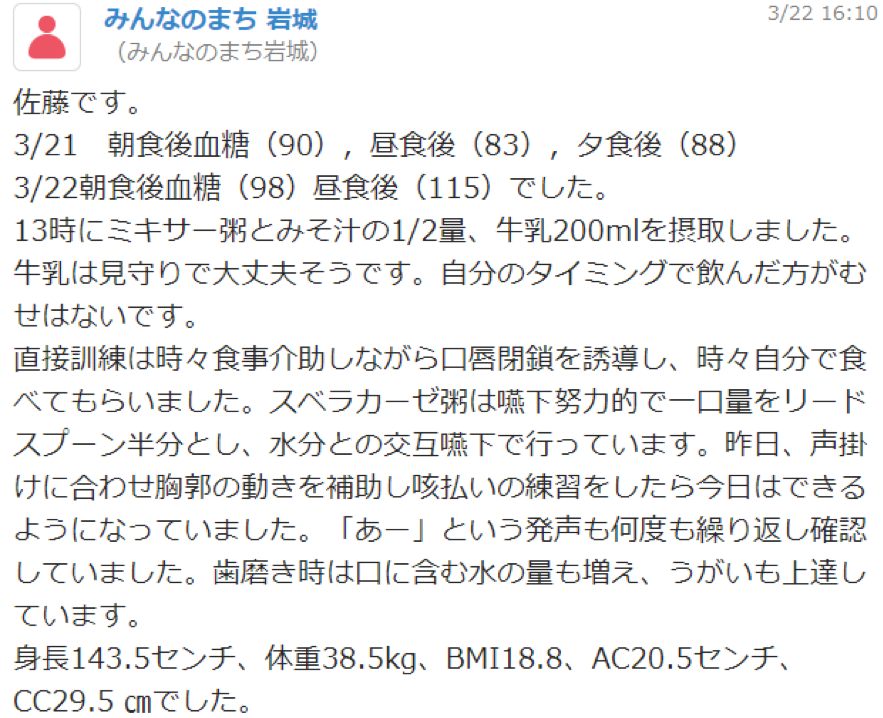

ショートステイでの認定看護師による専門的ケアもあり、結果的には約2カ月という短期間で自宅に帰ることができた。その間、谷合氏と看護師、ケアマネらがMCSで血糖値や食事内容、全身状態から自宅や家族の様子といったことまで情報のやりとりを重ねたという。この連携がなかったら在宅移行どころか再入院になっていただろうと、関わったメンバーは異口同音に話す。

この患者は、一見これといった症状がなさそうなのだが、判断力、行動力、動作力などが一部欠損しているという状態だったため、見極めが難しい。その点、在宅移行後も摂食・嚥下障害看護認定看護師である佐藤氏とMCSで繋がっていられたのは心強かったと、わかば訪問看護ステーションの訪問看護認定看護師・堀尾氏は当時を振り返る。

「彼女のような専門性の高い看護師でないとわからないことがあります。でも、MCSに情報がアップしてあれば彼女が見て反応してくれる。ケアマネ、薬剤師、栄養士といったそれぞれの専門職が同様の反応をしてくれるため、私から投げかけなくてもアセスメントができているのです」

「ショートステイで専門の看護師が行っていたのと同じレベルのことを在宅でできるか、というのがこのケースの一番のポイントでした。訪問看護師の素晴らしいフォローとMCSによる連携のおかげで在宅看護が可能になり、今は運動機能から生活機能、意欲の増加というところまで見ている段階です」(ケアマネ・水谷氏)

このケースでは医師、看護師、ケアマネ、施設スタッフ、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など実に22人の多職種がMCSに参加していた。中には認定看護師も含まれるので、入院したとしてもこれだけのメンバーは集められなかっただろうと谷合氏は話す。夜間休日の救急外来受診や緊急入院を抑制し基幹病院の医療関係者の負担が軽減されたと考えられる。また、リハビリの真のゴールはADL自立ではなく、ICF(国際生活機能分類)のいう社会参加であり、ある意味では病院より質の高いケアを行うことができていたのかもしれない。

救急搬送された患者が帰宅。経過観察をMCSで万全に

もうひとつ、在宅介護の高齢の患者を、救急外来から入院回避して帰宅したケースを紹介しよう。患者は94歳の女性、5年前、脊柱骨折により寝たきり状態になり、要介護4。脳梗塞による左片麻痺と構音障害がある。76歳の長男と2人暮らしで、経済的な理由もあり母親はできるだけ入院させずに自宅で看取りたいと希望している。患者の自宅にはエアコンがなく、夏場は熱中症で入院することが多かったこともあり、以前から多職種が介入していた。何度もカンファレンスを重ねて訪問看護師が長男にクーリングや水分補給について指導、今年の夏は入院することなく過ごせたという。

ところがある時、デイサービス利用時に意識消失となり救急搬送されることに。検査したところ脳梗塞は認められなかったので、点滴をしたまま自宅へ帰ることになった。時間が遅く介護タクシーは利用できなかったため、デイサービスに車を出してもらって帰宅した。

「結果的には一過性の脳虚血発作だったと思われますが、この時はさすがに入院だろうというのが大多数の意見でした。帰る手段もなかったのでケアマネさんやデイサービスの協力がなかったら帰れなかった。MCSのおかげで帰宅後に経過を見守れる安心感も大きいです」(谷合氏)

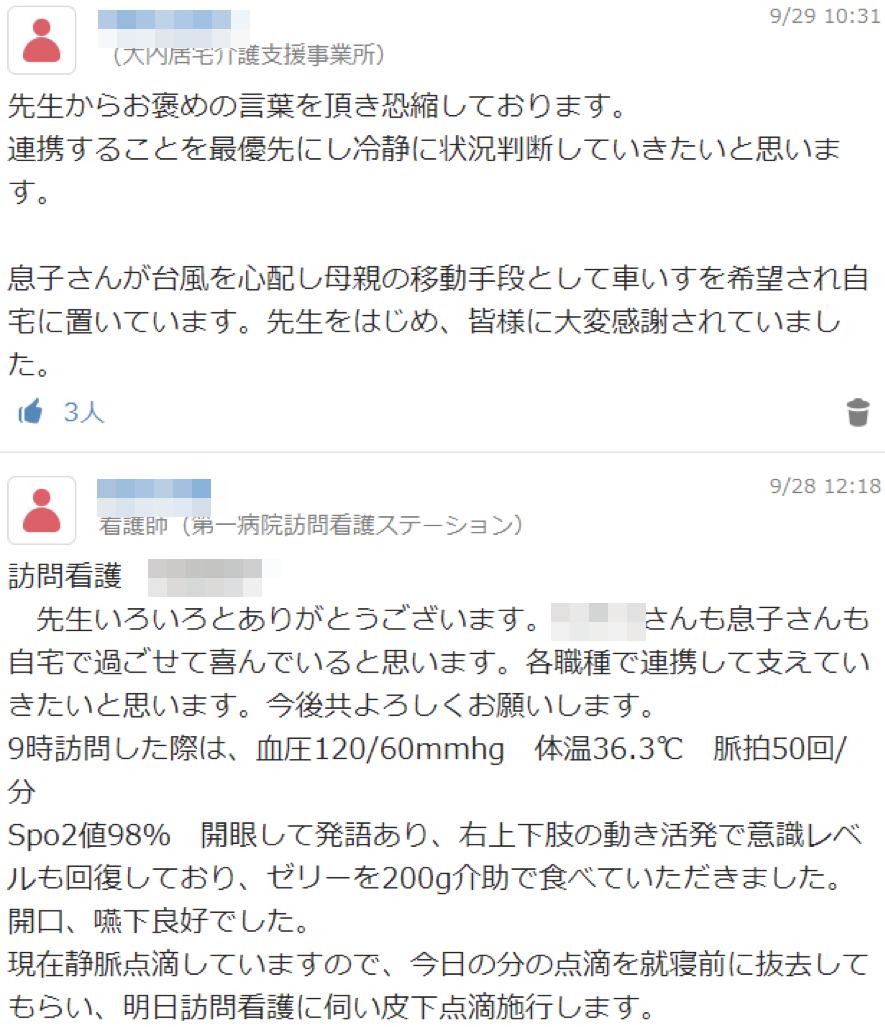

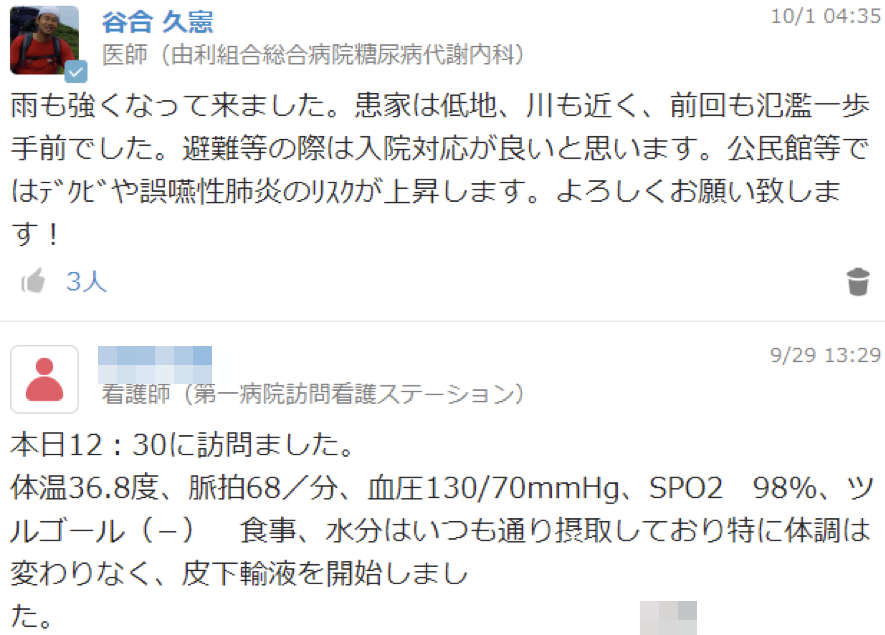

帰宅の翌朝にはケアマネが自宅を訪問、患者の様子をMCSにアップする。そこから数時間のうちに多職種が介入し、輸液の確認とアドバイス、バイタルのチェック、飲み込みのチェックなどが行われ報告された。意識レベルも回復し、この時点でゼリーも食べていたので、すぐに服薬も再開、あとは普段の食事の再開というところまで回復。そのスピードの速さに谷合氏も驚きを隠さない。

「帰宅の翌日、最初にケアマネさんが訪問してから4時間で嚥下療法をやってくれています。MCSがあったからできたのですが、これは入院するより早いのではないかと思います。意識が全くない状態で救急搬送されたわけですが、ご家族の連れて帰りたいという強い思いと、多職種の連携による看取りの体制がしっかりできていたことで家に帰ることができたのです。ケアマネさんも本当によくやってくれました」

現在もMCSを活用してケアマネを中心に患者を見守り、問題なく在宅で対応している。介護者である高齢の長男に健康不安があるため、それについても関わるスタッフたちが親身に相談に乗っているという状況だ。高齢の母親を高齢の息子が介護するという、いわゆる老老介護で、しかも低所得世帯。似たようなケースはこれから激増することが予想されるので、そういう意味でも注目すべき事例といえよう。

取材・文/金田亜喜子、撮影/髙橋亨