“言葉の見える多職種連携”で患者家族とも繋がるACPを実践(大阪・大阪市立総合医療センター)

やがて訪れる人生の終末期には、病院のベッドではなく、住み慣れた地域や自宅で自分らしく過ごしたい。年齢とは関係なく、そんな願いを持つ患者やその家族が、医療・介護スタッフとともに治療の方向性を共有し、実践していくアドバンス・ケア・プランニング(以下ACP)。公立急性期病院として地域医療機関と深く連携しながら、ACPへの先進的な取り組みを推進する大阪市立総合医療センターでは、入退院支援カンファレンスや、普段の多職種連携の医療・介護に欠かせないコミュニケーションツールとしてMCS(メディカルケアステーション)が活用されている。医療ソーシャルワーカー(以下MSW)として同センターに勤務する大濵江美子氏を中心に、院内・院外の垣根をなくして連携する多職種のメンバーに話を聞いた。

必要に迫られていた多職種連携のICTツール導入

病院側と地域医療機関とをつなぐ入退院時の窓口として、医療ソーシャルワーカーが果たす役割は大きい。“IT音痴”を自認する大濵氏だが、電話やファクスをメインに、多職種連携のスタッフや患者家族と個別に連絡を取らなければならない旧態依然としたコミュニケーションの方法には常にもどかしさを感じていた。

「医師が書く診療情報などの患者情報は、医師や訪問看護師だけでなく、ケアマネジャー(以下ケアマネ)や連携する多職種、在宅医療にかかわるメンバー“全員で”共有したいという思いを強く持っていました」

今からおよそ3年半前、必要に迫られて大濵氏が取った行動は迅速で大胆なものだった。 「多職種連携のICT化においては、いろいろなツールが出始めていたので、まずネット検索からスタートしました。どれもシステムの導入費用の大きさに驚き躊躇しましたが、首都圏や関東エリアで活用されている無料のツール(MCS)があると知り、すぐに電話で問い合わせました。きっかけが東京・豊島区医師会の記事だったので、実際に活用している医師の方々に電話で意見を伺ったり、医師会の相談員の方に使い方を教えていただいたりしました」

実際にMCSの運用をスタートさせたのは2015年春で、当初の登録メンバーは20数名。上川禎則医師(泌尿器科)、多田羅竜平医師(緩和医療科)、緩和ケアチームの北田なみ紀氏(がん看護専門看護師)、白石知佳氏(乳がん看護認定看護師)、院外では訪問看護ステーションを運営する錦織法子氏、訪問看護師の稲本理恵氏、岡田美幸氏らが、その初期メンバーだ。もともと「多機関多職種連携の会」を運営していたが、日程が合わない、来たくても来られないというスタッフも多く、「こういう集まりをSNS上でできたら」と大濵氏は考えていた。

医療・介護連携といっても医師や看護職が中心となりがちな中で、MSWやケアマネ、福祉用具専門相談員、ヘルパーなども含めて、誰もが意見を言って、見たい時に見て、言いたい時に意見を言い合える。そんな気安い意見交流の場を持ちたいというのが当初の構想だったが、今では実に100施設を超える多職種スタッフが同センターとのつながりを持っている。

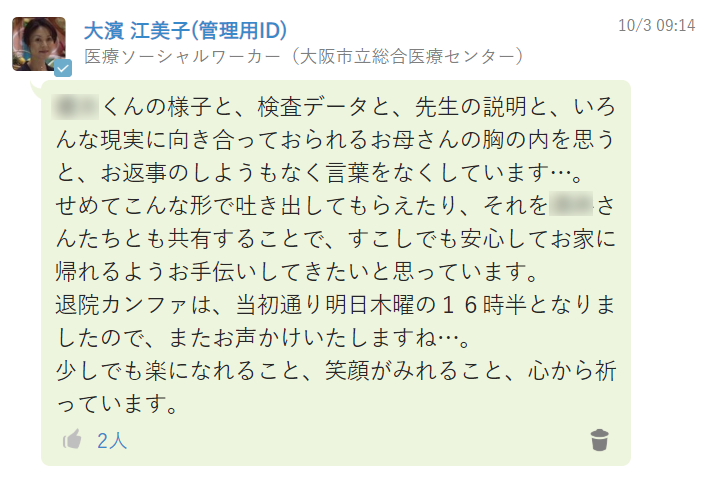

「顔の見える関係もそうですが、私はいつも“言葉の見える関係”がとても大事と感じます。メールやSNSのような書き言葉からは、その人が持つ価値観、倫理観などが垣間見えるので、読んでいるうちにお会いしてみたいなと思うことも。これからもこのつながりを大事にしたいと思います」(大濵氏)

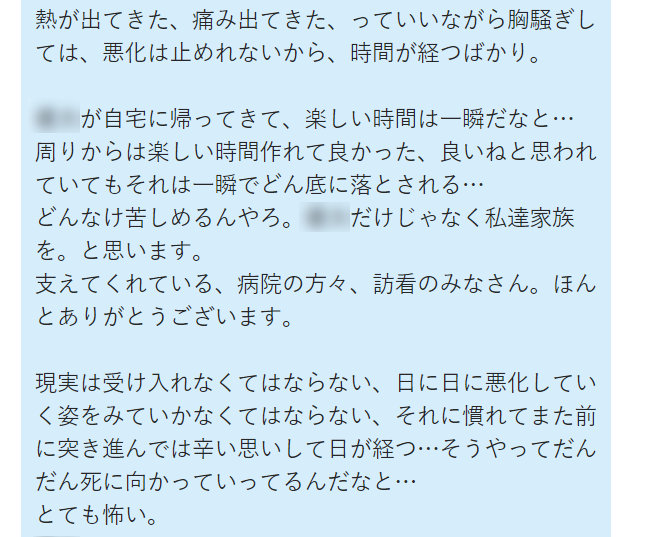

お母さんはチームの一員。患者家族とのつながりがACPの実践やグリーフケアに

小児・周産期の高度・専門医療を提供し、さらに小児がん拠点病院でもある大阪市立総合医療センターでは、退院後、在宅医療へとシフトする小児領域の難治性疾患の事例が少なくない。大濵氏は当初から患者家族、特に母親とのコミュニケーションにMCSの導入が理想的だと考えていた。

「私から大濵さんに、小児患者のグループを作ってほしいと頼みました」と言うのは、訪問看護師の塩津浩美氏。

「小児患者は常にお母さんと患者さん本人とで一つのペア。お母さんのストレスをいかに感じ取ることができるか、思いをどこにつなげてあげれば一番安心できるのかという見極めが大切だと感じています」

塩津氏によると、「患者さんは誰しも最も信頼の置ける先生」を必ず持っているという。例えばNICU(新生児集中治療室)で治療を受けた患者は、退院後もNICUの主治医を信頼し、その関係性で病院とのつながりを強く実感する。特に小児患者の場合は、MCSの多職種連携のグループに退院支援看護師だけでなく、主治医も入ることにより、患者の母親が「先生とつながっている、見守られている」という大きな安心感を得られているケースが多い。

「朝、夜中の3時頃にお母さんがアップした”この子の寝息を聞いて私も眠れました”というコメントを見ると、私たちが訪問するときもその前提で行くことができます。それを病院側のスタッフも見てくれて、『了解ボタン』やコメントをくださることがあり、お母さんの辛さやストレスをみんなで共有できているという実感があります」(塩津氏)

小児患者の場合、以前は少しの発熱でも心配した家族がすぐに救急車を呼ぶことが少なくなかった。しかし今はMCSで共有される患者の日常の記録が、「もう少し様子を見ても問題ない」という医師の判断材料となり、再入院が見送られたケースもあるという。従来のファクスによる診療情報だけではそこまでフォローしきれていなかったが、緊急時の電話連絡と、患者の日常が継時的に見えるMCSとの併用で、退院後のきめ細やかな支援が可能となったのだ。

MCSを利用しない院内の医師に対しては、在宅スタッフと患者家族とのやりとりや写真をプリントアウトし、診療前に医師の元へ届けるというきめ細かな方法で大濵氏はフォローする。患者の日常をそのまま伝えることに意味があると感じているので「医師は、まとめて見てくれるだけで十分。代わりに緩和ケアチームの専門・認定看護師などが対応してくれるので、MCSによって当院の専門性が在宅医療にも生かされている」と大濵氏。プリントアウトした患者情報は入院前後の情報共有や退院支援カンファレンスなどでも活用され、また退院後の様子を院内にフィードバックするためにも有用な手段となっている。

治療ができなくなった終末期の患者とその家族が、退院時に直面するのは、「見放されてしまった」「追い出されてしまう」という不安感。それは子どもを持つ母親であっても、90歳の高齢者であっても変わりはない。

「当院は急性期病院なので治療が終われば退院していただかざるを得ないのですが、患者さんや家族の不安に寄り添い、取り除きながら安心して退院してもらえるよう多職種が切れ目なく連携する必要があります。院内外のチーム全員で情報を共有できるMCSのようなツールが果たす役割はとても大きい」(大濵氏)

一方、急性期病院である同センターでは、退院患者がそのまま在宅で最期を迎えるケースも多い。そのときはMCS上の在宅スタッフとのつながりが、図らずしも家族の嘆きや回復に寄り添うグリーフケアとなる場合もある。

「昨年自宅で看取られたお子さんで、今もお母さまとつながっているケースですが、”遺族会に参加しました”などの報告をいただいたりします。当院の主治医・緩和ケアチームの医師・看護師・理学療法士・MSW、地域側では、家族・在宅医・訪問看護師・理学療法士・言語聴覚士・福祉用具専門相談員の総勢30数名でグループを組んでいました。これだけ多くの方に支えてもらい、近況報告ができる関係性はお母さんの心のケアになっていると思います」(大濵氏)

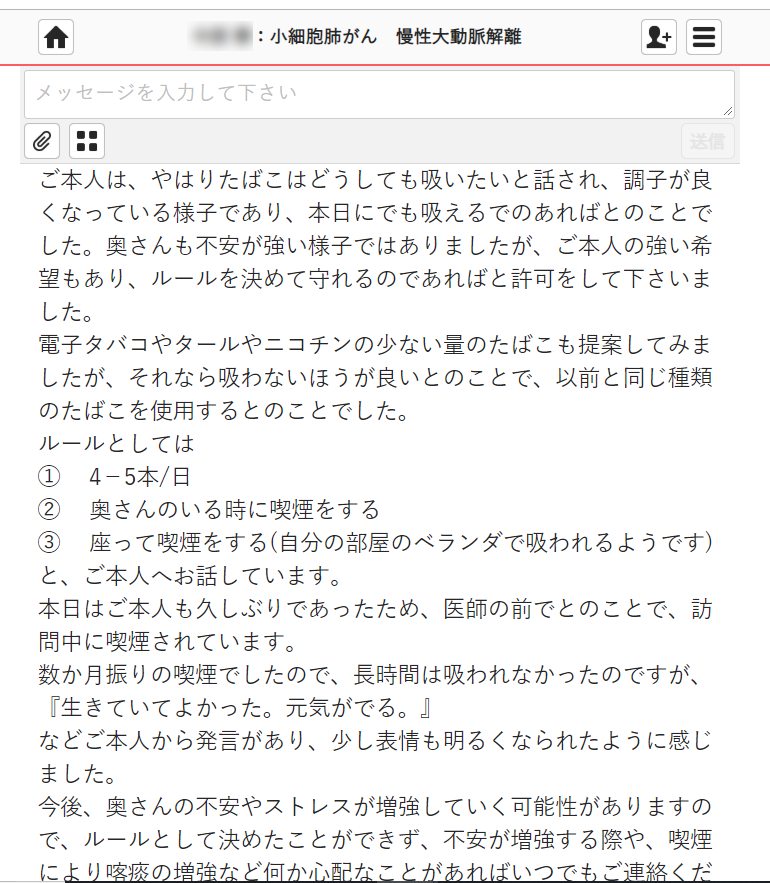

心疾患を合併した肺がん患者の退院後フォローで、本人とスタッフが作った3つのルール

大切な人の最期が迫ったとき、家族はどのように患者本人の意向と向き合えばいいのか。そのとき在宅スタッフはどのような支援ができるのか。つい最近、在宅医療のメンバーがACPの観点から細やかに支援し、多くを考えさせられる事例があった。

タバコを吸うことが唯一の楽しみであった、ある肺がんの患者さん。心疾患の合併症から、病棟でも意識消失を繰り返しており、当初は自宅退院は無理と言われていた。しかし、本人が「どうしても家に帰りたい」と希望したため、家族がMSWより在宅支援の説明を受け、自宅で看ることを決断する。10名ほどの在宅チームが組まれた退院カンファレンスの場では、患者の妻が「タバコを吸うなら私はあなたを介護しません」と強硬な態度で猛反発。患者本人も退院後、1カ月間は喫煙を我慢していたが、我慢は程なく限界に。この間、本人の喫煙への思いや、妻との折り合いなどをその都度MCSに上げ、チーム内での情報共有に努めたメンバーは、ある日の訪問診療の場で、喫煙における以下の3つのルールを制定することになる。

①本数は1日に4〜5本まで②喫煙は奥さんの目の前で③喫煙時は椅子に座る(血圧が急激に下降した場合に危険であるため)

「退院日、私が自宅で患者家族のやりとりや雰囲気などを書き込んで以降、訪問時に垣間見た生活や歴史、家族関係などをチームで共有しています。もともとベッド臥床時の血圧が110mmHg、立ち上がると60mmHgくらいに急激に下がっていたような患者さんでしたので、喫煙が意識消失の原因とは限らないことを状況から確認できました。”妻の不安から喫煙の楽しみを取り上げるのはいかがなものか?”と、全人的なサポートの必要性をチーム内で共有し、3つのルールを決めるに至ったのです。今回のように、本人や家族の思いを置き去りにしない情報共有ツールとしてMCSを活用しています」(錦織氏)

合併症のある肺がん患者にとってACPとは何か。タバコは健康にマイナスだが、喫煙の楽しみを諦めず、何とか在宅で過ごせている患者の日常はまぎれもなく現実のもの。患者本人が医療・介護チームや家族と話し合いを繰り返した末に導き出した答えなら、これもまた一つの正解なのだろう。退院後、1度は意識消失を起こしているが、情報共有と適時な対応で大事には至らず、現在、再入院には至っていない。

「再入院なく本人の意思が尊重された生活が送れているのは、すべてのスタッフが患者さんの思いや日常に寄り添い、連携してくれているからに尽きると思います。そしてそのやりとりを、従来ならほぼ知ることはなかった病院スタッフが直接共有できることで、必要時にスムーズに介入して入院できたり、逆に不必要な入院を回避できたりしている面もあると思います」(大濱氏)

MCSを活用した普段の気安いコミュニケーションこそがACPの基盤

外来診療や往診時に、患者が医師や看護師に見せる顔と、普段の顔が違うことを指摘するのは訪問看護師の稲本理恵氏だ。

「患者さんは病院や医師の前では、“お酒は飲んでいません”“痛くない”“頑張ります”など、いい格好をすることが多いので、実際は違っていることが少なくないのです」。MCSにアップされるスタッフや家族の日常のコメントを通して、医師にそのことを理解してもらえるようになったことも治療に役立っていると稲本氏は考える。

「今のように全てのスタッフで患者さんの経過や情報の共有ができなかった頃、ドクターが『急性期病院への入院が必要』と判断するタイミングはもっと早かった」と、感じているのは錦織氏。当初は、関係者が誰でも書き込めるノートを自宅に置き、訪問時の様子を記録することが情報共有の手段だったが、スマートフォンなどの端末でリアルタイムに確認できるMCSとは、情報の質に格段の違いがある。検査結果のPDFや写真もその場でスピーディに共有。さらに患者の日常に深くかかわるヘルパーや家族の目を通した気づき、患者や家族の感情のひだに至るまで細かく共有できる。

「“この方はこういう思いがあって、こういう生活歴を持っているから、入院は馴染まないのでは?”という情報を医師に前もって示すことで、緊急時に入院ではなく、在宅医療を継続できたことが何度もあります」(錦織氏)

「MCSでのやりとりそのものがACP」というのは大濵氏。この1年だけで10名以上の小児患者の父母とつながりを持ち、中には患者が亡くなった後にもMCSを活用して遺族会を紹介するなどの支援を行っている。同センターのACPの取り組みは、緩和ケアチームのメンバーでもある多田羅医師、看護師の北田氏、白石氏らが主導し、その取り組みを院内だけでなく、地域とつなぎ共有することを大切にしている。

「特に入退院時は“カンファレンス”という形にこだわらず、いかに普段の経過を関係者で共有するかということを優先します。MCSでは緩和ケアチームの看護師が多くのグループに入り、大まかな在宅の様子を把握してくれているのはとても心強いこと。以前は地域の方々と病院をつなぐ窓口はMSWがメインでしたが、今はMCSで双方を直接つなぐことができ、それが入院後の速やかな情報共有にもつながり、入院前の患者さんの思いにそった支援に生かせていると思っています」(大濵氏)

この記事のポイント!

・「多機関多職種連携の会」を運営していたが、日程が合わないというスタッフも多く、「この集まりをSNS上でできたら」というニーズからMCSを導入

・小児患者の場合は母親もMCSに参加し、そこに主治医も入ることにより、患者の母親の大きな安心感につながっている

・心疾患の肺がん患者への喫煙ルール設定など、患者本人や家族の思いに沿った支援方法を多職種チームで検討することでACPを実践している

取材・文/松尾幸、撮影/貝原弘次