急性期病院が取り組む訪問診療と多職種連携(東京・杉並区)前編

【後編はこちら】

急性期病院が取り組む訪問診療と多職種連携(東京・杉並区)後編

医師78名、一般252床、83年以上の歴史を持つ荻窪病院は、杉並・練馬地区を中心とした地域住民を支える急性期医療を担う。長年にわたって専門外来や救急医療の拡充を続けてきた同院は2017年8月に地域医療支援病院に認定された。その一方で、ほぼ時を同じくして急性期病院としては珍しい訪問診療科を開設、これまでの2年間で約120人の患者を在宅で看取ってきた。荻窪病院訪問診療科医長・清水裕智氏に、急性期病院における訪問診療への取り組み、多職種間および患者・家族とのコミュニケーションツールとしてのMCS活用について話を聞いた。清水氏の在宅医療のキーワードは「覚悟」。その真意とは。

■PROFILE

清水 裕智(医師)/荻窪病院 訪問診療科医長

2010年より荻窪病院・消化器外科に勤務。2017年、院内に訪問診療科を立ち上げる。「入院して寝たきりになってしまった」「入院して認知症が進んでしまった」ということがないように患者の早期退院をサポートし、訪問診療に力を注ぐ。一度引き受けた患者は最期まで診ることを信条に、主に終末期の患者を担当。診療のかたわら研修会・講演会などにも参加し、訪問診療や在宅看取りについて積極的に発信している。

訪問診療は“外来以上入院以下”

もともと同院で消化器外科を担当していた清水氏は、手術をしてもなかなか治らない患者や家に帰りたいのに帰れない患者が数多くいる状況を目の当たりにしていた。また、患者と家族にインフォームド・コンセントを行って地域の在宅医に引き継いでも、症状の悪化などにより病院へ送り返されてくるケースも多々あった。「それなら僕が自分で患者さんの自宅を訪問して最期まで診ようと思い、訪問診療科を立ち上げました。2017年6月のことです」(清水氏)。急性期病院に訪問診療科を開設した理由として、清水氏は次の3点を挙げる。1つ目は患者の気持ちの問題。病院で診てもらっていることを心の拠り所としている患者が多く、そういう患者は主治医が院外の在宅医に変わることで「見捨てられた感」をもってしまうという。2つ目は在宅医に引き継ぐ場合、紹介状だけではそれまでの経緯やバックグラウンドなど患者の情報を十分に把握することが難しいということ。そして3つ目は、同病院内であれば専門医に相談しやすいということだ。

開設して約2年になる訪問診療科では、医師は清水氏1人体制ながら在宅看取り数は年間およそ60例、看取り率は92%におよぶ。通常担当している患者は15〜30人で「患者数、少ないと思うでしょうね」と清水氏は言うが、その理由は明確で、圧倒的に訪問頻度が高く診療時間が長いのだ。実際、地域で開業している在宅医の中には恒常的に100人以上の患者を担当しているケースも珍しくないのだが、患者1人あたり1カ月に1〜2回、1回15〜30分の診療ということが多い。ところが清水氏は1週間に2〜3回訪問することも珍しくなく、1回の診療にかける時間は1〜2時間の場合もあるという。「なぜなら、患者さんが不安なら、症状が取れていないなら、何度でも訪問するからです。そして安心するまで患者さんと会話します。僕にとって訪問診療は“外来以上入院以下”という位置付け。自宅にいても、入院と同じような安心感を患者さんにもってほしいのです」(清水氏)。

MCSの導入で現場のモチベーションがアップ

清水氏は訪問診療を始めて2〜3カ月後頃から多職種連携のためにMCSを導入している。きっかけは偶然で、ある勉強会に参加したとき、たまたまエンブレースの社員がそこに居合わせたことからMCSというツールの存在を知ったという。「チャット感覚で多職種とコミュニケーションが取れるツールがあるといいなと思っていたところに、偶然MCSと出会い、すぐにアカウントを取得しました」。以来、清水氏は訪問看護ステーションをはじめ地域で連携する各事業所に次々と利用を勧めはじめる。

介護サービス事業所の戸嶋哉寿男氏(株式会社クールヘッド 代表取締役)も、清水氏が患者グループに招待した1人だ。「初めはうちのケアマネが招待されてMCSを利用していて、私は今から1年前ぐらいから、関わる患者グループに参加させていただくようになりました」という戸嶋氏、実は数年前からMCSのアカウントは取得していたが、本格的に活用できたのは清水氏と関わるようになってからだという。戸嶋氏の事業所ではかねてから電話やファクスを極力減らそうと意識していたといい、社内の連絡にはメールかチャットワーク(クラウドを利用したコミュニケーションツール)を活用している。そのため仕事の効率化はある程度進んでいたようだが、MCSの導入により現場では仕事がやりやすくなり、スタッフのモチベーションもアップしたと戸嶋氏はいう。詳しくは後述するが、清水氏や荻窪病院の看護師らから直接言葉をもらうことで、ヘルパーやケアマネたちに安心感が生まれるというのだ。

清水氏をとりまく看護師たちもMCSによって良い変化が起きたと口を揃える。荻窪病院看護部療養支援看護師の櫻井京子氏は入院患者の退院支援を行なっているが、かつては退院前カンファレンスをたった1件実施するだけでも、ケアマネ、訪問看護師、在宅医など何件も電話をかける必要があった。「当時はそれが私の仕事だと思っていたのですが、そんな状況を見ていた清水先生が『時間の無駄だから』とMCSを勧めてくれました。デジタル機器の操作は苦手なので最初は戸惑いましたが、便利なので今は手放せません」と櫻井氏。同院訪問看護ステーションの訪問看護師である志賀正恵氏も「緊急時以外は先生に電話をかけるのは気が引けましたが、MCSなら先生の見たい時間に見られるので、伝えたいことは遠慮なく伝えられるようになりました。訪問先で患者さんの患部の状態を写真に撮って送れるのも助かっています」と話す。こうして同院内では外来の看護師もMCSを活用しはじめている。

信頼関係を築くためにはMCSだけでなく会話も必要

清水氏は患者・家族とのコミュニケーションのためにもMCSを活用しているが、すべての患者にMCSが必要とは考えていない。家族と頻繁に会える場合は対面で話をすればいいという考えからだ。清水氏がMCSに患者・家族を招待するのは、家族が遠方在住で、患者本人の意思を尊重していて、治療方針を医師に任せてくれるケースに限られる。実際に清水氏がMCSで家族と繋がったケースをみていきたい。

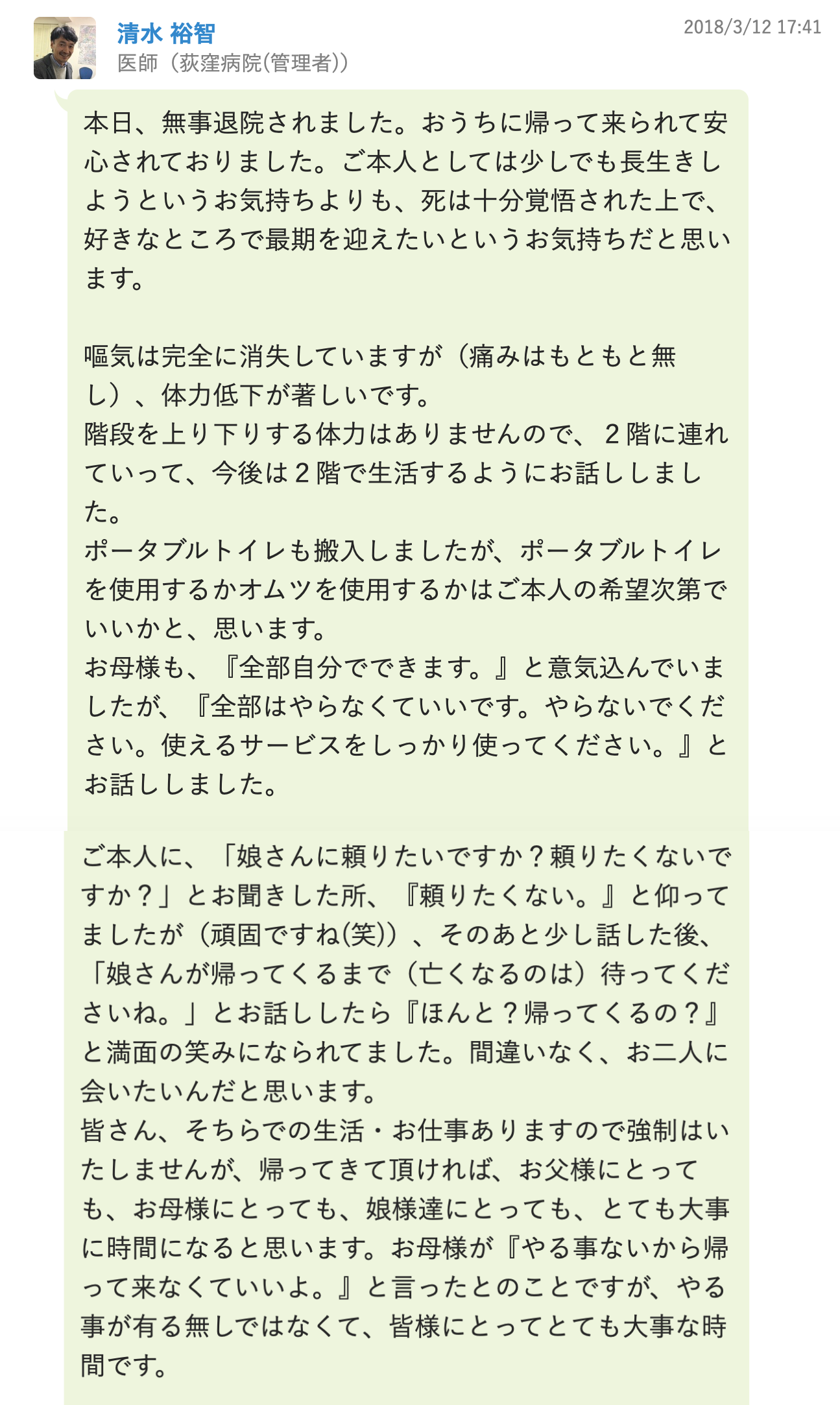

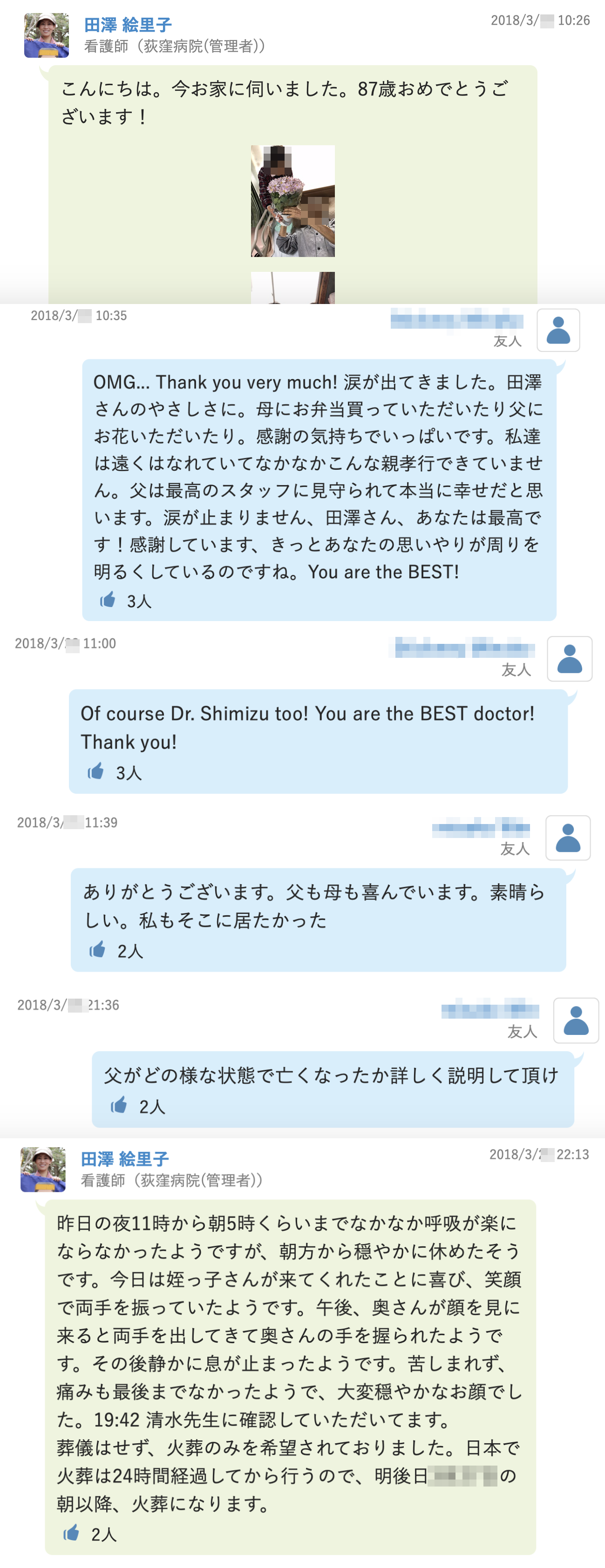

Aさん、87歳男性、大腸癌末期、高齢の妻と2人暮らしの老老介護で、娘2人が長年アメリカに住んでいる。娘たちは「もう父のことは覚悟できている」と言っていたが、清水氏はMCSを使って連絡を取り合うことにした。最初にタイムライン上で病状説明を行い、それから2カ月ほどA さんの病状や、母親(Aさんの妻)の様子を伝えていた。そろそろ看取りになりそうだと判断した時、清水氏がその旨をタイムラインに書き込むと、娘たちは一旦帰国した。仕事を休んでの短い滞在だったので2人ともAさんの最期に立ち会うことは叶わなかったが、亡くなる前に家族で濃厚な時間を過ごすことができたという。

このケースは家族がアメリカ在住だったので、当初からMCSでのコミュニケーションだったが、家族が国内にいる場合は、信頼関係を築くためにも直接会って話すのが普通だという。「まずは自分の人間性を見ていただかなくてはいけないし、ご家族の思いをきちんと聞かなくてはいけないので、最初にお会いしてしっかりお話することはとても重要です」と清水氏は強調する。

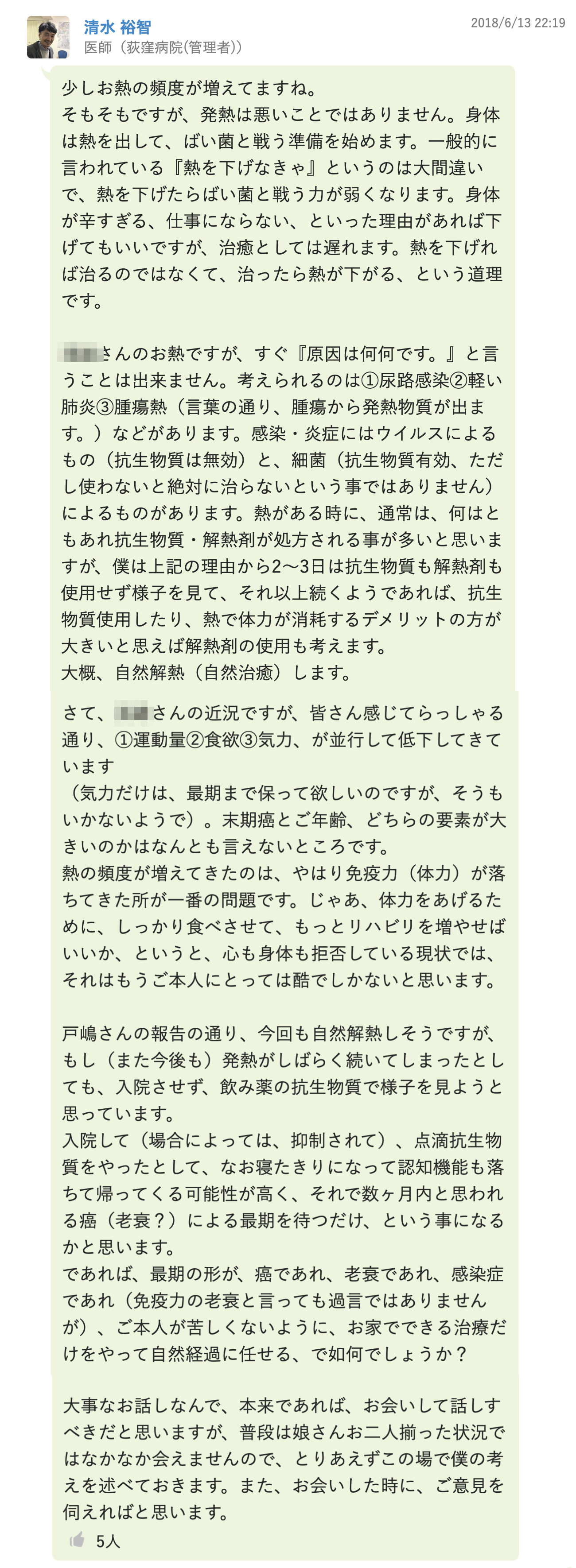

もうひとつはBさん、90代男性、前立腺癌、独居で娘2人が埼玉と神奈川に住んでいるケース。家族は患者の気持ちを尊重し、清水氏に治療を任せていたが、姉妹は週に何度か患者を訪ねてきていた。清水氏と全く会えないわけではなかったが、家族もMCSに招待し、患者側タイムラインで密に連絡を取りながら自宅での看取りを迎えた。このケースでは、患者が発熱したときに清水氏が家族に向けてMCSに長文のメッセージをアップした。発熱について医学的な解説を含め、家族が安心できるよう丁寧に綴った文章だ。グループに参加する多職種にも共有されるので、「それを読んで私たち介護スタッフは、清水先生の考え方や患者さんに対する姿勢がわかりました。先生への信頼感を持つことができ、安心して患者さんに接することができました」と戸嶋氏は話す。患者や家族、多職種に対して、信頼関係を築くまでは長文でメッセージをやりとりすることを清水氏は厭わない。「直接会えなくても、メッセージのやりとりで関係性は作れます」(清水氏)。櫻井氏も「文章って人柄が出ますからね」と頷いた。

<【後編】につづく。>

取材・文/金田亜喜子、撮影/谷本結利

【後編はこちら】

急性期病院が取り組む訪問診療と多職種連携(東京・杉並区)後編