脱会ゼロ、垣根なき多職種連携10年の成果と今後(熊本市)

熊本市南部に位置するひまわり在宅クリニックは、24時間365日対応で地域の在宅医療を支える機能強化型在宅療養診療所だ。平成29年からは緩和ケア外来もスタートし、患者と家族に寄り添う診療を続けている。現在、老人ホームへの訪問診療も含め158名の在宅療養患者を抱えているが、そのうち約8割の患者についてメディカルケアステーション(MCS)が活用されているという。後藤慶次院長が中心となって積極的にICTツールによる多職種連携を進めてきた同院の、これまでの歩みと実際の活用状況について紹介しよう。

クリニック主導で連携を広げ、無駄を省いて情報を一元化

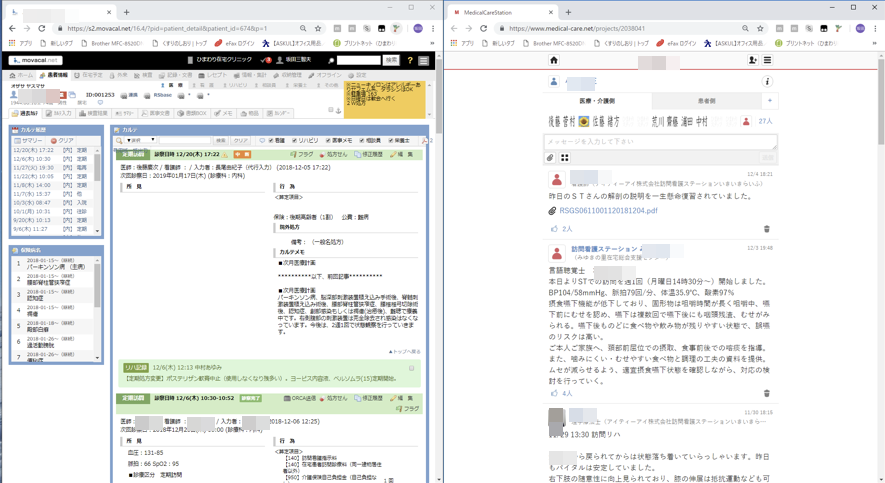

ひまわり在宅クリニックがMCSを導入したのは約2年前。後藤氏は多職種による情報共有が必要と考えており、そのためのツールを探していた。当時すでに在宅医療対応の電子カルテ「モバカルネット」を利用していたので、それと連動したシステムをいくつも検討した結果、最終的に「費用面・セキュリティ面の条件を満たしており、かつシンプルで使いやすく、だれもが簡単に加われる」という理由でMCSを選んだという。「モットーは”二度手間を避けること”。電子カルテに必ず情報を書き込むので、それをコピー&ペーストしています。訪問看護や薬局の記録もできるだけ二度書きはしなくて済むように、記録用にパソコンを使っている事業所ではコピー&ペースト、ノートなどに手書きしている場合は写真やPDF化でアップしてもらうようにしています。うちの診療レポートも、薬局の薬剤管理レポートも、MCSに全て載っている状態です」(後藤氏)

モバカルネットはボタン一つでMCSと連動するので、患者ごとに同じスクリーン上で作業できる。後藤氏の場合は患者数も多いため、MCSに上げる作業だけでもかなりのボリュームとなるが、患者登録と招待、情報のアップといった作業は事務スタッフに任せ、自身は”本業”に専念できるようにしているという。

100人以上の患者に対し、多職種がそれぞれが患者に関する記録を書き込むため、後藤氏が全ての情報を毎日チェックするのは現実的ではない。1日平均8〜10カ所を訪問して診療を行っているが、診療前にその日の患者分のMCSに目を通し、前回診療から当日まで経緯を確認するという使い方をしている。細かなことまですべてチェックするのは看護師の役割だ。「次の診療までに調整しなければならないことは拾っておかないといけないので、看護師はMCSに上がっている情報は毎日全部確認しています。例えば物品が足りないという情報があれば補充する、ショートステイの予定が入っていればスケジュール調整をする、というように」と話すのは看護師長の佐藤史氏。すべての患者のすべての情報が集約されたMCSさえ見ていれば、取りこぼすことなく迅速な対応が可能になる。以前は電話、ファクス、メールでやりとりしていた情報の伝達が、MCSを導入してそのスピードと正確さが格段に増した。できるだけ情報を一元化するため、後藤氏は積極的に地域の多職種にMCSのメリットを伝え、導入を促している。その甲斐あって、今ではファクス連絡の施設は全体の1割程度と9割を削減した。

「うちの事務スタッフがいろいろな事業所などへ連絡してMCSを入れてくださいとお願いしています。”コンピュータが苦手で操作がわからない”というところには直接出向いて行って登録からセッティングまでしてきます。そうやって半ば無理やり(笑)参加してもらってきましたが、これまでに”MCSをやめたい”と言ってきたところは1件もありません」(後藤氏)

「緊急性を要する場合はもちろん電話を使いますから、以前より電話の数が大きく減ったということはありませんが、電話連絡の内容もMCSに記録として載せるので、言い間違い、聞き間違いといったミスがなくなりました」(佐藤氏)

多職種それぞれのMCS活用と導入後の変化

現場で働く多職種のメンバーに、それぞれどのようにMCSを活用しているか、どういう点でメリットを感じているかを尋ねてみた。

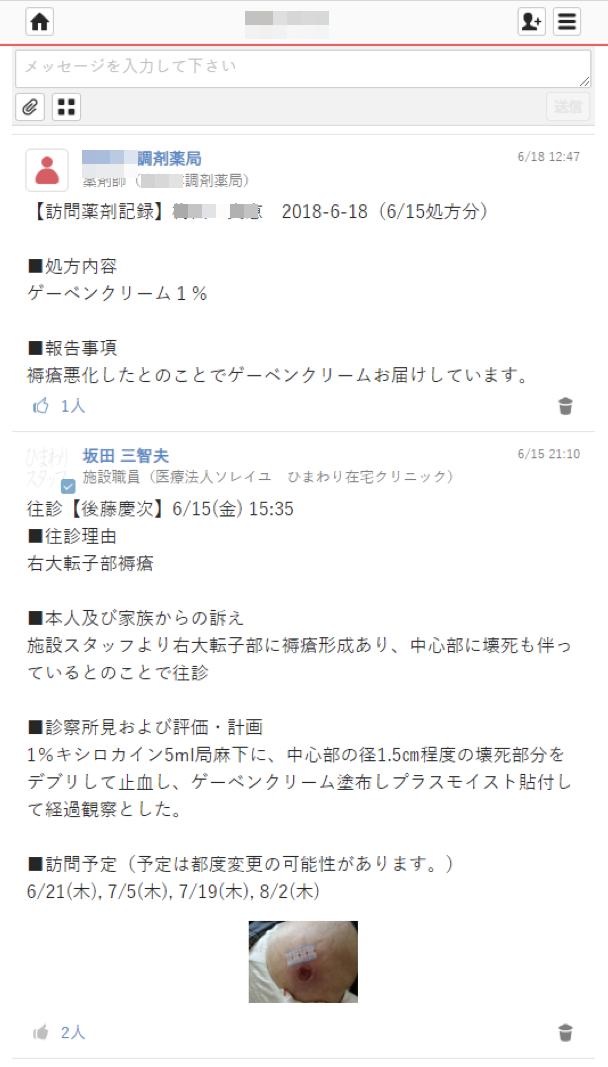

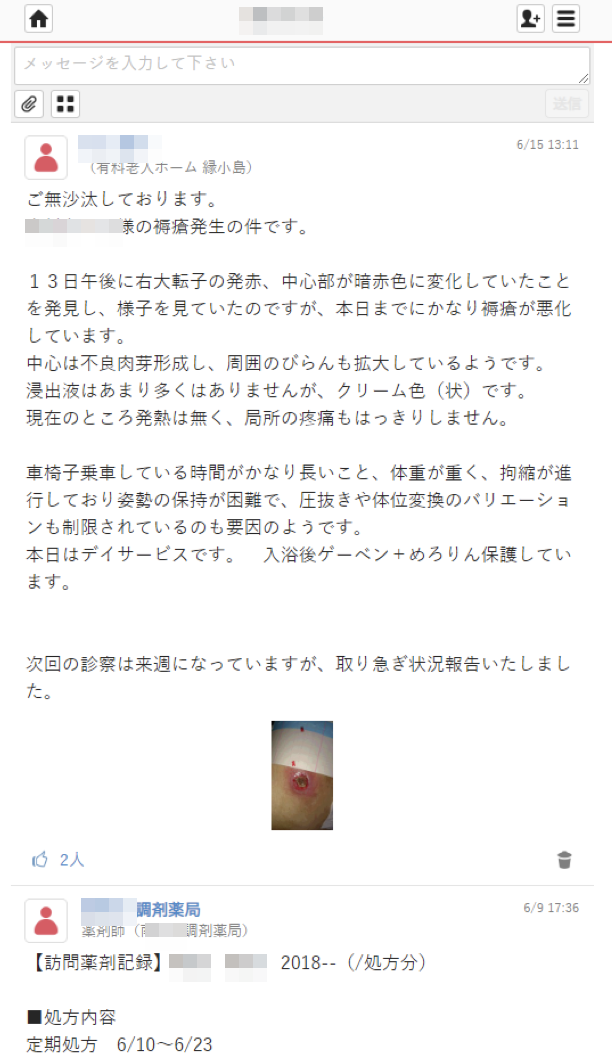

住宅型有料老人ホーム 縁・小島の施設管理者で看護師でもある神山多恵子氏は、ひまわり在宅クリニックからMCSを勧められ、施設として導入を決めた。かつて一緒に働いていた後藤氏への信頼感もあり、導入に躊躇はなかったという。現在、20床の有料老人ホームのうち11人の患者が後藤氏の訪問診療を受けており、2グループに分けてそれぞれ2週間に1度の定期訪問がある。定期訪問当日まで前回からの状況についてバイタルを含め逐一MCSにアップし、残薬の状況、診察の希望といった具体的な要望も書き込む。基本的に看護記録をそのままコピー&ペーストするだけなので負担も少ない。

神山氏は365日医師とつながっている安心感のほか、メリットとして写真の活用を挙げる。「皮膚症状や血便、血尿などあった場合、以前は来ていただかないと見てもらえなかったのが、写真をアップして電話することで、訪問診療前の確認や相談ができます。夜間に嘔吐した、傷が生じたという場合も写真を添付してから電話をして見ていただきます」。緊急性を要する場合は電話を併用し、通常の経過観察についてはMCSに書き込むだけで済ませる。情報の書き込みは基本的に神山氏が行なっているが、他の看護師も抵抗なく利用しているという。介護スタッフの中にはこうしたツールに不慣れな人もいるので、その場合は介護スタッフの話を神山氏が集約してアップしている。そうした工夫によって日常的に無理なくMCSを利用している様子が伺える。

看護師の濱崎ももよ氏(訪問看護ステーションいきいきらいふ)も、MCS導入前より負担が減ったと感じている。訪問先から事業所に戻ると看護記録用のソフトに書き込むのだが、以前はその内容をまたメールやファクスで送るという二度手間があった。それが今では看護記録を添付するだけで済む。患者に特に変化がなければ看護記録を貼り付けるだけ、もし注意事項などがあればそこに一言コメントを追加、緊急性の高い時には電話も併用、といった具合に使い分けている。管理者を務める濱崎氏は全ての患者の情報を常に把握しておく必要があるため、休日などで自宅にいてもスマホで確認できる点が役立っているという。

ちなみに、クリニックで診ている在宅患者の中にはデイサービス利用者も少なからずいるため、後藤医師は積極的にデイサービスのスタッフにもMCSに加わってもらうよう働きかけている。「デイサービスのスタッフが上げた情報から、気にかけていた患者さんがデイサービスを利用できたことを知って嬉しかったことがあります。デイサービスと私たちがやりとりすることは普段あまりないので」と濱崎氏は笑顔で話してくれた。

ケアマネジャー(以下ケアマネ)の八木浩嗣氏(ファーマダイワ介護サービスセンター)の場合は、MCS導入当初、ある程度の不安があったと振り返る。八木氏に限らず、介護職出身のケアマネが、医師や医療者に対して直接書き込みすることを躊躇するケースは珍しくない。「普段は医師の方と直接コミュニケーションを取ることがあまりないので、”医療者とつながる”ことと”インターネットを使う”こと、2つのハードルがありました。MCSに参加してから半年ぐらいは見ることしかできず、書き込みをしていいのかどうか迷っていました。けれど信頼できる先生や看護師の方たちのやりとりを見るうち、やはり必要があればちゃんと書き込まないといけないと思うようになりました」(八木氏)

医師、看護師、薬剤師のやりとりを情報として知ることができるのは、ケアマネの立場としてもメリットは大きい。八木氏も今では、医療職がアップした医療情報や生活状況を把握した上で患者や家族と面談を行う、関係機関へ伝えたい内容をすぐに報告して指示を仰ぐなど、有効に活用できているという。このほか介護保険証や負担割合証の画像をアップすることで、業務を簡素化するといったことも実践している。

一方、「患者さんからのクレームが減った」と話すのは薬剤師の山下晃史氏(南熊本調剤薬局)だ。調剤薬局では「医師に伝えたのに、なぜ薬局でも同じ内容を伝えなければならないのか」というクレームが実に多い。MCSがあればそういう無駄がなくなるため、情報の伝達が早く、「チームワークがいい」と患者や家族からの信頼も得られる。多職種の書き込んだ情報を見れば、レスキューや湿布の残りといった細かなことも訪問前に確認できるため事前の準備が可能になるほか、山下氏の訪問時にチェックした残薬情報をアップしておくと、医師が次の処方に確実に反映してくれるのも助かるという。「MCSの導入で一番変化があったのは私自身の休日の過ごし方です。いつでもどこでも患者さんの情報はチェックできるので、以前より外出しやすくなり、ストレスも軽減しました」(山下氏)。

在宅診療に移行して回復する例は「よくあること」

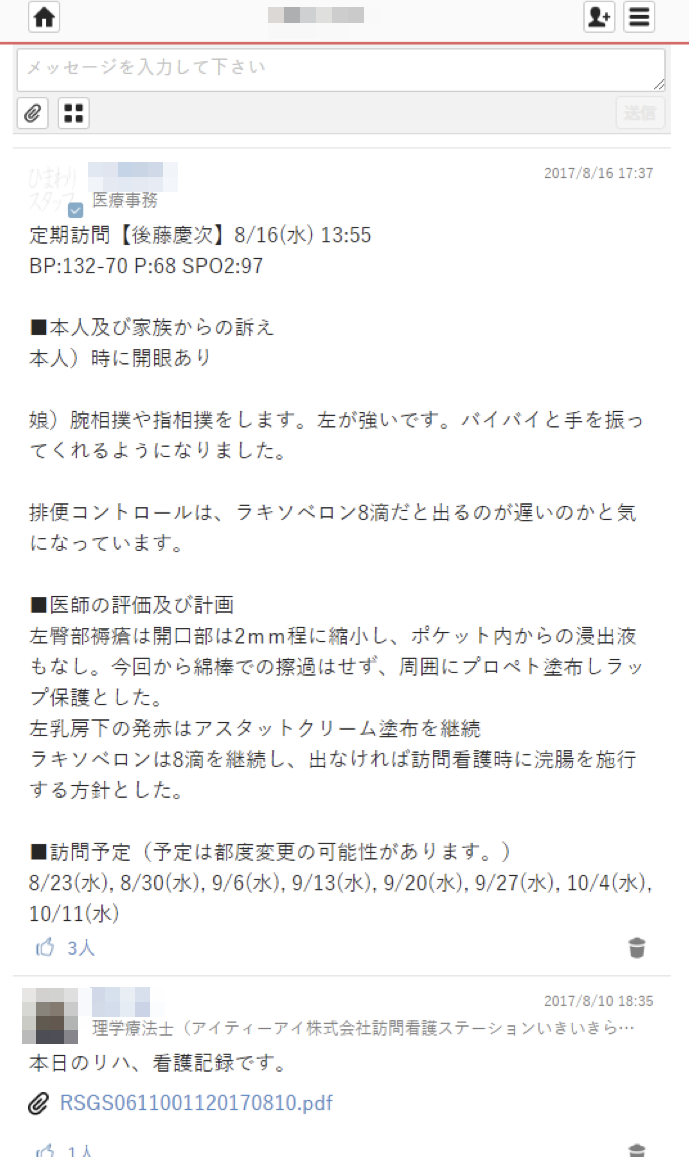

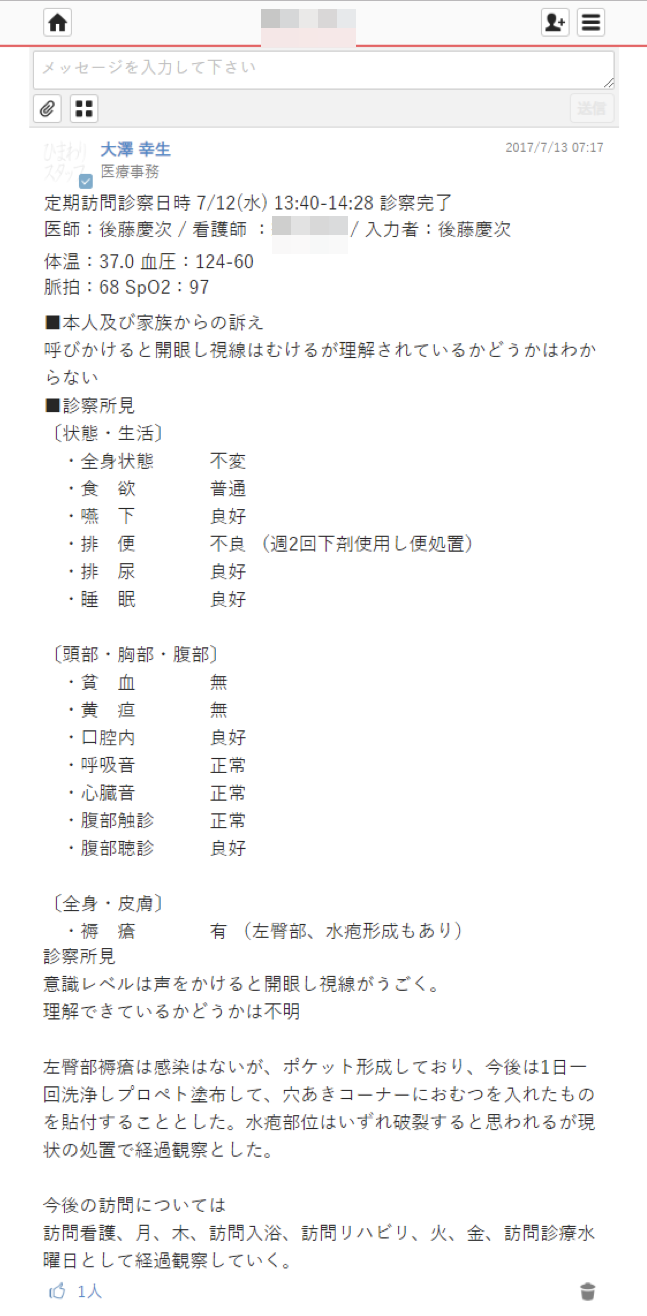

導入以来ごく当たり前に電子カルテとMCSを連携して活用しているこのクリニックでは、入院していた患者が退院して在宅診療に移行してから回復する事例は「よくあること」と後藤氏は言う。その一例として、80代女性、脳梗塞後遺症の患者のケースを見てみよう。

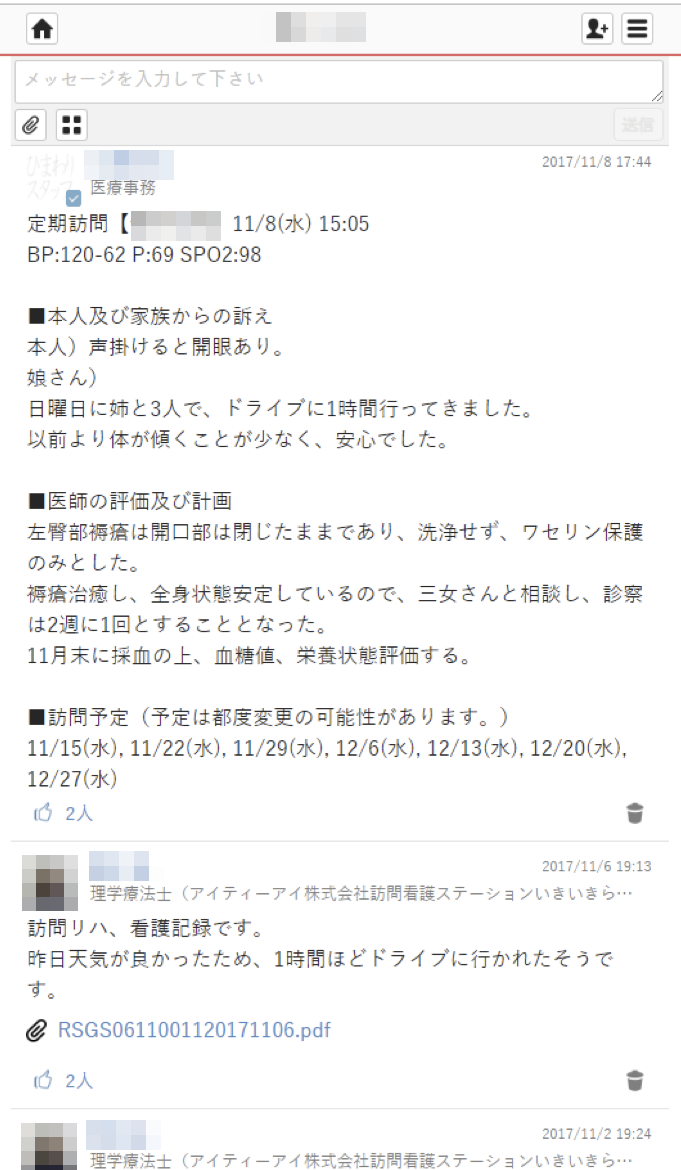

この患者は約1年という長期間入院しており、褥瘡があるため退院させられないと病院側から言われていたが、家族の強い希望で退院。退院と同時にMCSグループが作られた。患者が帰宅してからは、関わるスタッフの連絡はほとんど全てMCS上で行われ、多職種が直接会って話をしたのは担当者会議の時くらいだったという。「グループに栄養士、理学療法士、言語聴覚士といった職種が加わり、訪問看護と薬局も連携して対応に当たりました。当初は食事ができず経管栄養、声も全く出なかったのですが、食事が食べられるようになり、褥瘡もなくなり、声も出るようになりました」(佐藤氏)。栄養評価を含め患者の状態はすべてタイムラインで共有し、状況に応じてそれぞれの職種が的確に対応する。こうしたスピーディな動きはMCSのようなツールがなければ難しい。「今はMCSの参加人数がかなり多いので、新しいチームを作った場合、だいたい以前から他のケースで関わったことのあるメンバーが招集されます。初めてのメンバーには、直接連絡してMCSのアカウントの作成とグループへの参加をお願いしています」。こうしてケースが増えるごとに多職種の輪も広がっていくというわけだ。

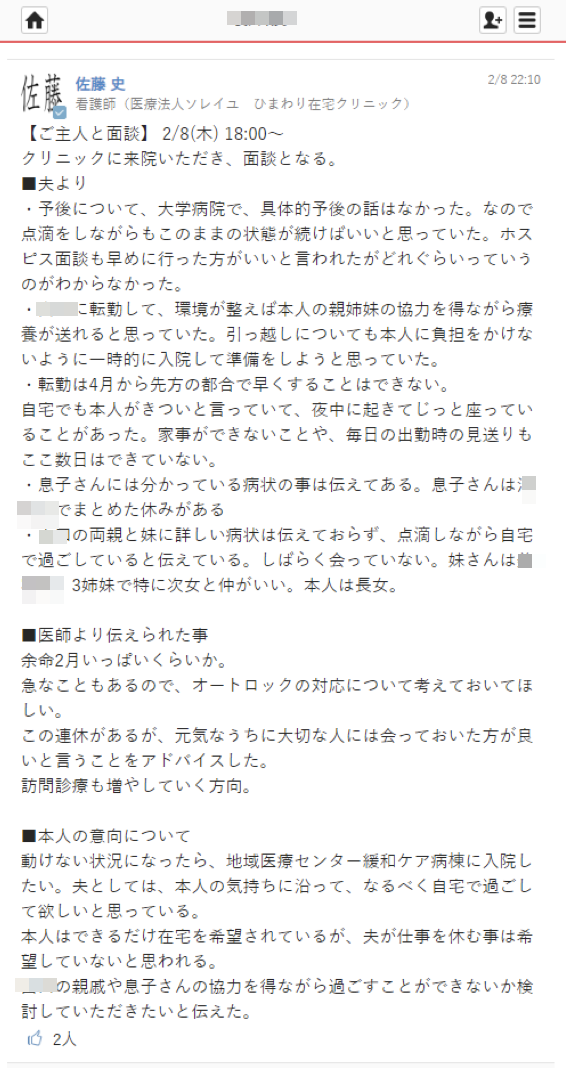

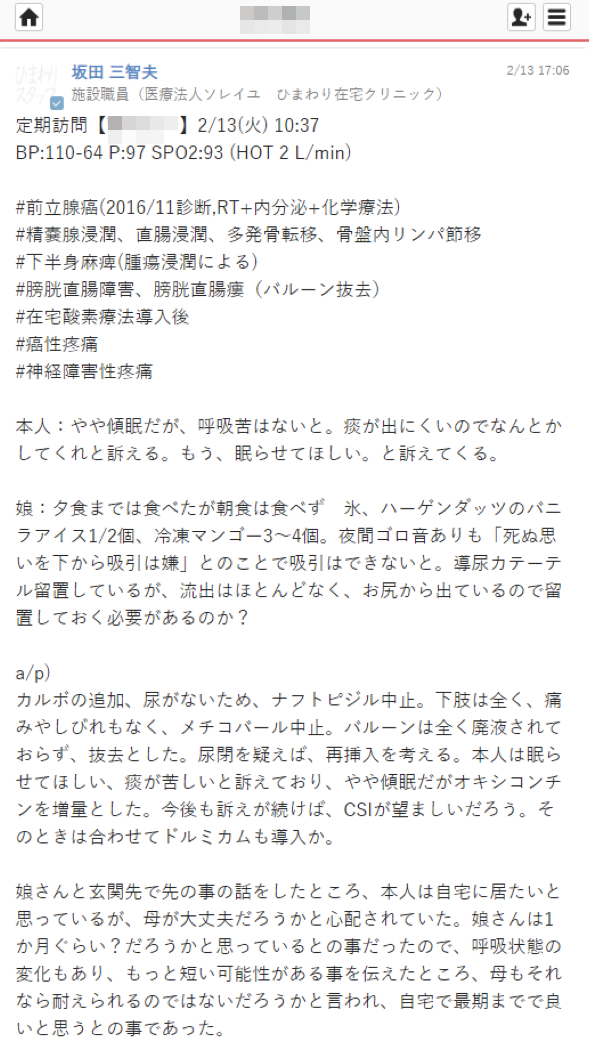

もちろん全ての患者が退院して元気になるというわけではなく、このクリニックでは年間80件ほど看取りのケースがあるという。今、終末期医療の現場ではアドバンス・ケア・プランニング(ACP)が提唱されているが、後藤氏の場合、どのような対応をしているのか聞いた。「終末期の患者さんは刻々と状況が変化します。ご家族には、予後はどれくらいか、亡くなるまでの過程はどうなるか、といったことをきちんと説明し、その内容を全てMCSで参加メンバーと共有します」(後藤氏)

そのためタイムラインを見ておけば関わる全てのスタッフは事前に訪問時の心構えができ、結果的には患者・家族の安心感につながると考えられる。実際、このようなMCSを使った情報共有と、それによるスピーディな対応から「患者さんのご家族から”情報が早いですね”とか”すごいチームワークですね”と褒められた」(濱崎氏)こともある。

10年の節目を迎えたクリニック。これからも多職種連携への取り組みは続く

ここまで見てきたように、ひまわり在宅クリニックでは活発にMCSを活用しているが、現在のところ、患者家族がつながっているグループはない。ただ、こうしたツールで多職種が連携を取っていることは伝えているため、中にはグループへの参加を希望する家族も出てきているという。「例えば高齢の夫婦で暮らしていて、家族は遠方にいるというケースや、ALS患者家族から”診療の内容を知りたい”という要望もあるので、可能であればご家族ともMCSでつながった方がいいかな、という思いはあります。けれども、全ての情報を共有するのは現実的ではないので、どういう基準で患者さんのご家族に情報をオープンにするかなど、ルールをきちんと決める必要があると感じています」(後藤氏)

また、当初は作業の手間を省き診療に専念するのが目的でMCSを導入したのだが、患者家族に別のアプローチで情報共有することになると、多少なりとも作業が増えてしまうことになるのも悩ましい。その点も踏まえて、後藤氏は目下、前向きに検討中だ。

「MCSというツールだけに限らず多職種連携そのものを進めるため、以前からいろいろな催しも行なっています。先日などは100人を超える規模の集会もありました。一声かければMCSに入ってくれるというのも、そうして作ってきた地域の多職種の関係性がベースにあって初めてできることだと思っています」と話す後藤氏。麻酔医としてペインクリニックで終末期がん患者のケアに携わり、内科診療所で在宅医療に関わるなどの経験をしてきた後藤氏は、地域医療の重要性を学び、その思いをもって自らが立ち上げたホスピスで専門性を磨きつつ、在宅移行への連携を模索していた時期があった。しかし、地域に受け入れ先の開業医が見つからず、2009年4月に在宅緩和ケアの診療所を開院した。それから10年という節目を迎えたひまわり在宅クリニック。かねてより「垣根のない多職種連携」を目指して積極的に活動してきたクリニックの取り組みはこれからも続く。

取材・文/金田亜喜子、撮影/柿元望見