小児科医による小児在宅医療と多職種・病診連携(群馬・前橋市)

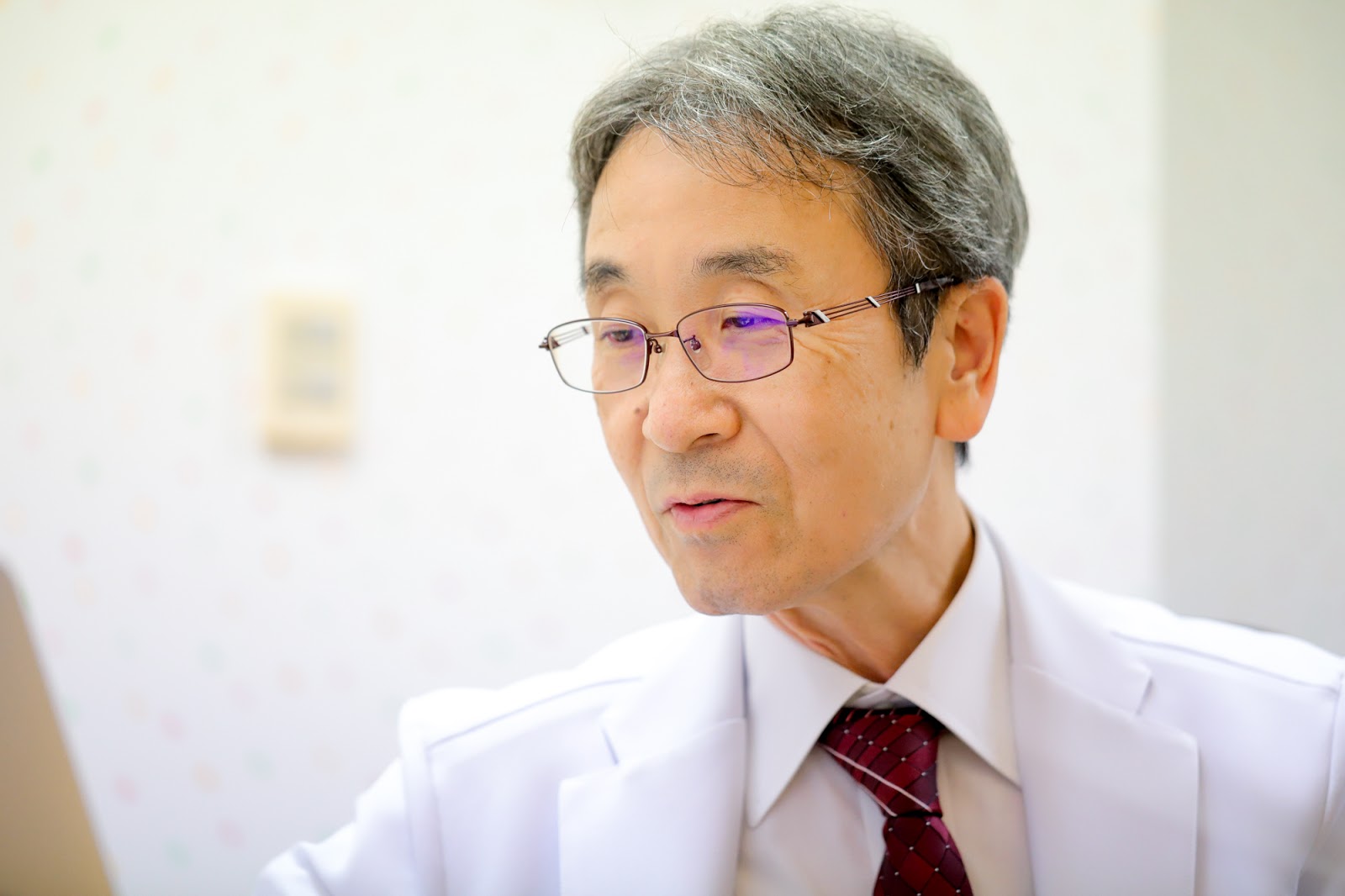

JR両毛線前橋駅にほど近い住宅街の中にあるいまいずみ小児科は、平成5年の開業以来、子供たちとその家族に寄り添い、地域に根ざした小児医療を実践している。群馬県医師会理事で院長を務める今泉友一医師がもともと小児神経科の専門医であったこともあり、クリニックでは発達障害児も受け入れ、平成28年からは群馬県立小児医療センターとの連携による小児在宅診療も行っている。在宅診療をスタートさせて間もなく、今泉氏は群馬県医師会に所属するスタッフからの提案でMCS(メディカルケアステーション)を導入、“まだ使い始めの初心者“と前置きしつつ、在宅診療に欠かせないツールとして活用しているという。普段の使い方や導入のメリットについて、今泉氏に話を聞いた。

この記事のポイント!

・MCSを使い始めてから1年数カ月、3人の小児在宅患者で活用している

・医師と訪問看護師の情報共有が進むことで患者家族の信頼・安心感にも繋がる

・小児難病における病院主治医と在宅医との連携は、病院側と患者側双方の負担を軽減する効果がある

・患者が成長する小児在宅の場合、途中から参加するスタッフにとって過去のMCSの記録が参考になる

気兼ねなく連絡できる環境が、家族の安心につながる

MCSを使い始めてから1年数カ月、利用している患者は3人で「私は(MCSの)ヘビーユーザーではありませんが」と言う今泉氏だが、「小児在宅医療の現場ではとても便利なツールであると感じている」と話す。在宅診療といっても、何かしらの問題が起きない限り通常の訪問頻度はそう多くない。最初の頃は月2回だった今泉医師の訪問回数は、経験を積むことで今では月1回程度になり、普段は訪問看護師が患者の様子をチェックしている。連絡手段が電話かファクスまたはメールだけだった頃、訪問看護師から医師に対して気軽に連絡しづらい雰囲気があったため、ちょっとした情報をあえて医師に伝えることはなかった。MCSを導入してから様変わりしたのはその点だ。

「つい最近ですが、訪問看護師さんが”今日は調子が良さそうです”と書き込んでくれました。その翌日は私が予防接種を実施する予定日だったので”では予定どおり予防接種をしましょう”とつながったことがありましたね」。

MCSがなければ、このような「調子が良い」「予防接種をした」というレベルの細かい情報は、訪問看護師からは伝わってこないだろうと今泉氏は話す。メールやファクスでの報告では、文章を書くこと自体も看護師の負担となり、重要度の高いトピックに絞って報告することになるからだ。その点、MCSはチャット感覚で使えるので、細かな情報も気軽に報告される。

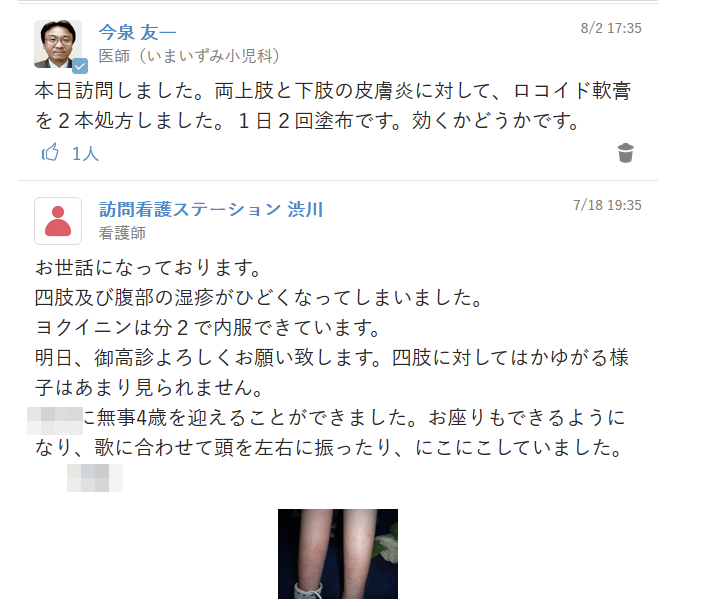

また、訪問看護師が見て気になったことを画像で医師に報告できる点も役立っている。例えば発疹が出ているといった皮膚症状は言葉では伝わりにくいが、画像を見ることによって医師はある程度の予測をして次の診察に臨める。

「MCSがあると、たとえ小さな問題であっても情報が即座に伝わってきます。患者さんに今起きている問題が何なのか、どういう状態なのかを詳しく知ることができるので、それなりの準備ができます。例えば、MCSの情報から”血液検査をした方がよいかもしれない”と感じたら、必要なキットを持って往診に出かけられます」

現在、今泉氏が関わっているケースでは患者家族はMCSには参加していないが、そこは接する機会が多い訪問看護師がフォローをしている。小児在宅医療の患者の場合、特に、家族の不安感やストレスは大きい。とはいえ、家族が医師に電話をするのは躊躇してしまうものだ。そこで、日ごろから訪問時の家族との会話の内容や得た情報をMCSに書き込むことで医師に情報が伝わり、その仕組み自体を家族が知っている状態を作っている。こうして訪問看護師を通じてMCSでつながることにより、気軽に相談できる環境があることは、患者家族にとって大きなメリットだ。医師・看護師間のコミュニケーションが取れていることを知っているだけでも、家族にとっては安心だろう。さらに今後は、患者家族もMCSにも参加する計画があるそうだ。

主治医と在宅医の連携により、患者家族と医療者双方の負担が軽減

小児難病のケースでは、病院主治医と在宅医の連携が大切なのだが、多くの場合、医師同士が互いに忙しいため、なかなかスムーズに連携できないのが実情である。その問題を解決するのにMCSが少なからず役立っているという、今泉氏が関わっているケースを見ていこう。

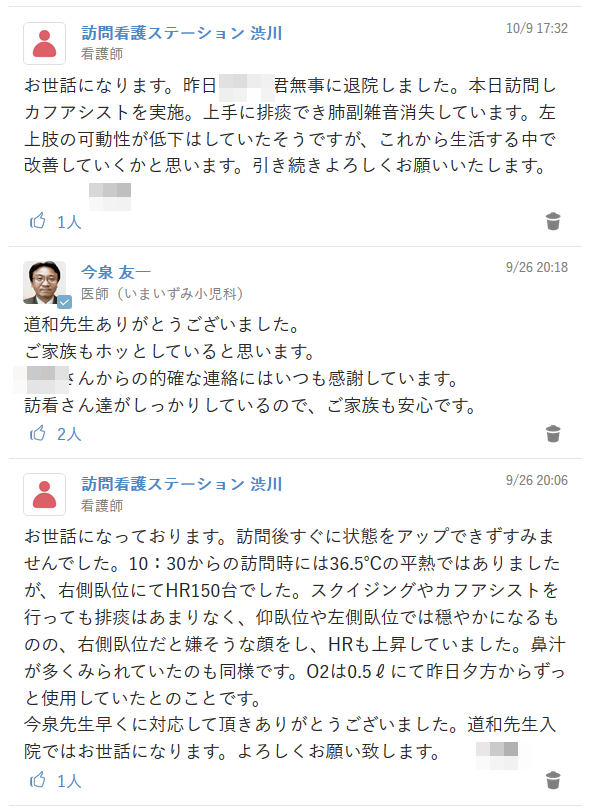

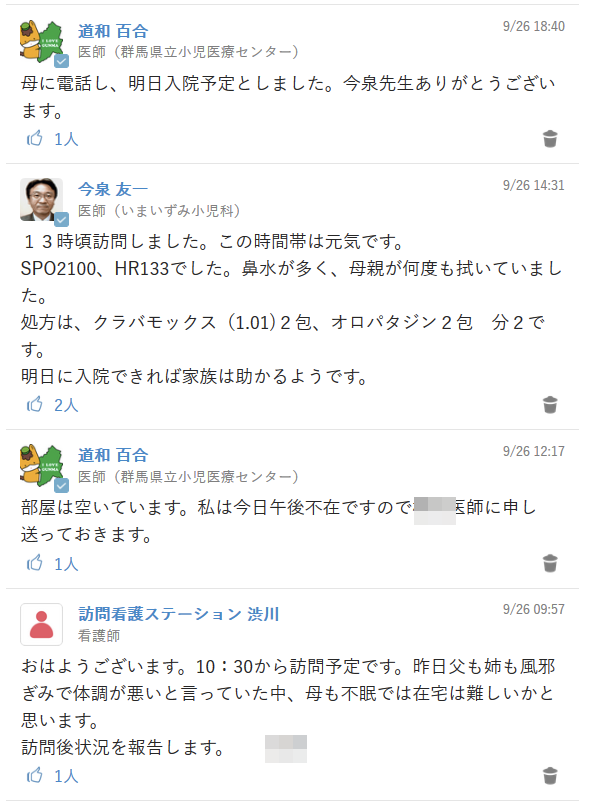

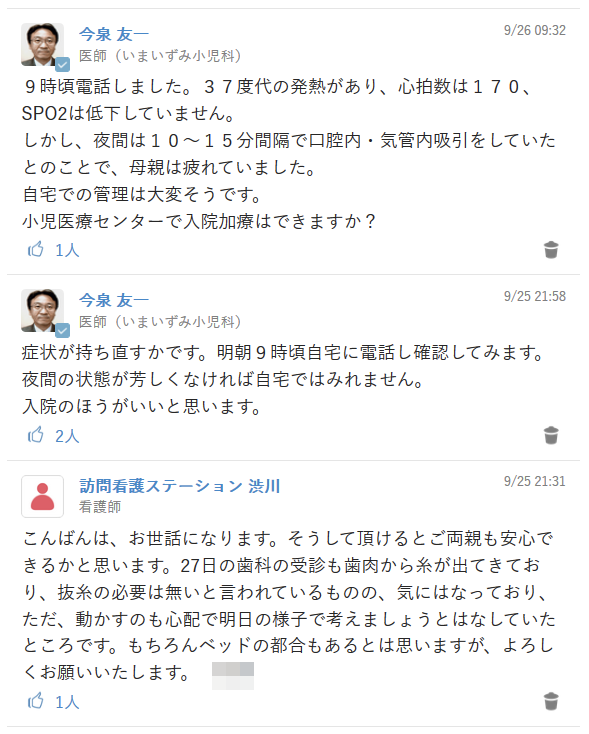

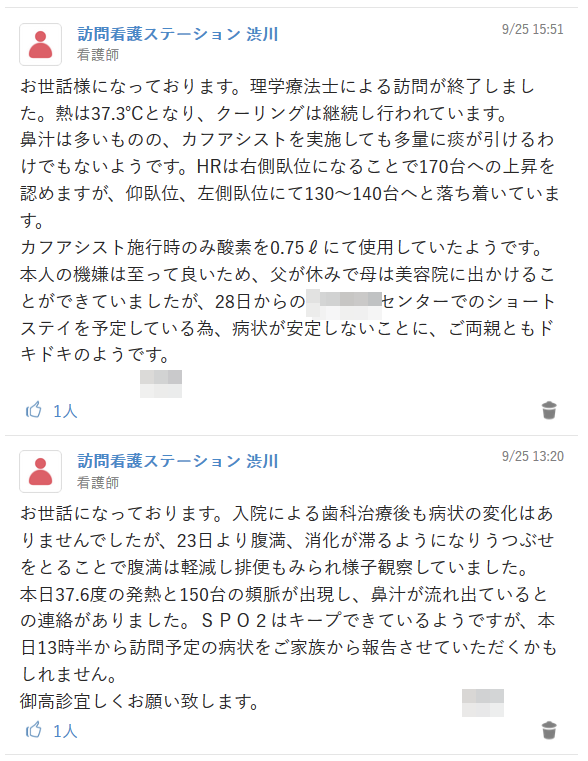

患者は先天性筋疾患のある未就学の小児で、もともと群馬大学医学部附属病院から群馬県立小児医療センターに転院、平成28年1月から退院後の在宅診療を今泉氏が担当している。退院に合わせてMCSでグループが作られた。小児医療センターの小児科主治医である道和百合氏と在宅医である今泉氏、看護師、理学療法士、さらには保健師も含め、現在のメンバーは10人だ。退院してから患者家族と多職種メンバーが直接会ったのは2回。全員がスケジュールを合わせて集まるのは難しいため、MCSで情報共有できるのはとても助かると今泉氏は話す。退院時に顔を合わせてカンファレンスを行ってもフォローしきれない部分があるため、MCSが補完ツールとなっているのだ。このケースでは、患者の様子について訪問看護師が比較的細かいことまでタイムラインに書き込み、それを見て関係するメンバーが適宜対応する、という使い方をしている。

「急ぎで対応する必要がある時は電話で連絡しますが、ちょっとみんなに相談したいというような時はMCSがとても便利です」と今泉氏。主治医の道和氏も「訪問診療医や訪問看護師と気軽にやりとりできるようになったのはいいですね。こうしたツールがなければ直接連絡を取ることはまずないので。患者さんのご自宅での様子がよくわかるのも、定期診療の時に役立ちます」と評価する。

あるとき、患者が発熱して鼻水が流れていると訪問看護師がMCSに書き込んだ。今泉氏と看護師が入院の可能性も視野に患者の状態を見守っていたところ、夜間にそれを見ていた道和氏が入院での経過観察が良いと判断、すぐにコメントを入れた。翌日にはベッドの空きを確認し、道和氏から患者の母親に入院できる旨を電話で連絡したという。まさにMCSあってこそのスピーディな展開といえるだろう。退院時も、わざわざ電話連絡をするまでもなく、すぐに全員に情報が共有された。

「この患者さんは今泉先生と訪問看護師さんがしっかり診てくださっているし、ご家族もとても献身的にケアされているので私はあまり心配していませんが、私たち医療者が連携していることは、むしろご家族の安心感につながっているのではないでしょうか」(道和氏)

小児科では、患者が子供であるがゆえ、「微熱がある」「鼻水が多い」といった比較的軽微な症状でも家族から主治医に電話で相談をすることは珍しくない。こうした家族からの相談・報告では主治医としてもどの程度の対応が必要か判断しかねるため、「とりあえず病院に来て」もらうことが多いという。しかし、MCSで主治医と在宅医、訪問看護師がつながっていれば主治医へ電話で相談すること自体が少なくなり、多くの患者を抱える病院主治医の負担は軽減する。そして、在宅医からMCSを通して主治医に状況を伝えることができるので、より正確な状況判断が可能になり、入院が必要な場合に病院側も迷いなく受け入れ態勢を作ることができる。

また小児の場合、主治医は必ずしも1人だけではない。小児科主治医のほか、耳鼻科、整形外科というように専門の主治医がつくため、ただでさえ患者が病院を訪れる頻度は多い。加えて前述のように「とりあえず病院に」行くと、家族にとっても負担は大きくなる一方だが、MCSでつながっていればそれを回避でき、家族にとってもメリットは大きい。主治医と在宅医の連携は、病院側と患者側、双方の負担が軽減する効果があるのだ。

途中から関わる多職種スタッフでもキャッチアップが容易

今泉氏が担当している患者は未就学児なので、これからの課題は学校など教育関連職種との連携だ。「現状では、保護者の許可を得て個別に書面で伝えるなどの対応をすることになる。できれば教育関係者にもMCSのグループに入ってほしいです。もし学校でお子さんに何かトラブルが起きても、MCS でつながっていればすぐに対応ができるでしょうから」(今泉氏)

在宅医療では高齢者や終末期の患者のケースが多いが、小児のケースがそれらと大きく異なる点は、患者が成長するということ。成長に合わせて、患者を支える多職種も変化していくことが多い。後から加わったスタッフは、できるだけ迅速かつ正確に患者の状況を把握しなければならない。その点、画像やデータを含めた過去のやりとりが残るMCSを利用していればスムーズだ。もちろん重要なことはカルテにも記載されるが、「MCSの方が早く探せる」(今泉氏)という。

患者に関わる全ての多職種が連携することが理想だが、主治医、在宅医、訪問看護師の3者だけでもつながっているメリットはある。多くのメンバーを集めるのが大変ならば、まずは少人数のグループからスタートしてみるのも一考だ。実際、今泉氏が参加するMCSの患者グループのうち2つについては、いずれも訪問看護師と今泉氏の2人だけでつながっている。

「症状の安定している患者さんの場合は、書き込みの内容は日常的なことが多いです。落ち着いていますとか、家族で出かけましたとか。私が患者と会えるのは月に1回きりですから、それだけでも伝わってくると、私も安心できます」

大規模な多職種連携ではないが、小さなつながりであっても、小児在宅医、訪問看護師、病院主治医、患者・家族、それぞれにメリットや安心感を生み出していた。

取材・文/金田亜喜子、撮影/千々岩友美